ЖУРНАЛ "МИШПОХА" №11 2002год

Журнал Мишпоха

№ 11 (1) 2002 год

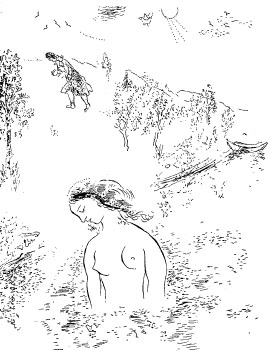

Рисунки Марка Шагала

Аркадий ШУЛЬМАН

В ОДНОМ КУПЕ С ШАГАЛОМ

Вы не знаете, сколько стоят картины Шагала? И я не знал. Конечно, можно было найти каталоги аукциона "Сотбис", посмотреть. Но к чему тратить время, которого и так не слишком много. Я не коллекционер, не коммерсант и не собирался покупать эти работы. Тем более, что, имея родные деревянные рубли, даже мечтать о такой покупке глупо.

Но когда однажды на перроне Белорусского вокзала в Москве мне назвали приблизительную страховую сумму этих работ, у меня чуть не начался нервный тик. Я не из слабонервных. Но сумма была очень весомой, а я был за пять секунд до того, чтобы оказаться в эпицентре событий.

Впрочем, что я сразу про страхи и про деньги, когда есть темы, о которых необходимо рассказать в первую очередь.

В конце января 1991 года в Витебске проходили Первые Шагаловские дни. Наконец-то в городе, который воспел Великий Мастер, его имя перестало быть ругательным. На Шагаловские дни приехали ученые, писатели, родственники Марка Захаровича. Была конференция, выставка. Экспонировались работы из крупнейших музеев и частных коллекций.

Выставка прошла "на ура", и пришло время возвращать работы. Тем более, что Третьяковская галерея заключила договоры и должна была немедленно отправлять картины в Швейцарию, а потом в Германию на новые выставки.

Я принимал участие в организации Шагаловских дней. Хочу сразу оговориться, был далеко не главным действующим лицом. Как раз в это время у меня было работы меньше, чем у других. В общем, пригласили меня и предложили сопровождать картины с выставки в Москву.

- Хорошо, - ответил я, уверенный, что будет бронированная машина и надежные ребята из охраны.

- Бронированной машины нет, - тут же сообщили мне. - Сломалась. На ремонте стоит. - (Только позднее я узнал, что "охранное удовольствие" стоит немало, и решили сэкономить деньги.) - А на нашем автобусе далеко не уедешь. Покупаем тебе купе в спальном вагоне и вперед. Говорят, многие музеи сейчас так возят работы. Русский музей привез сорок листов графики Шагала к нам, и ничего не случилось .

Должен признаться, что в памяти у меня мгновенно всплыло все, что я когда-то читал про похищение картин Ван-Гога, Сезанна, Матисса, Пикассо. Причем картины эти умудрялись выкрасть из бронированных сейфов, снять с выставки, оборудованной отличнейшей сигнализацией.

- Но, слава Богу, насколько я помню, обходилось без жертв, - вслух сказал я. - Хотя одного армянина - Бастаджана, французского коллекционера, в Москве украли и до сих пор "концы в воду".

- Какие к черту жертвы, какой армянин? Ты что, испугался? - спросили у меня.

И я стал пересказывать, что когда-то читал.

- Да кто подумает, что в купе везешь картины Шагала? Тем более, что поедешь ты не один, а с директором выставки Любой Базан. Она часть работ везла сюда одна из Москвы точно так же. И ничего. Даже в метро, говорит, с ними гуляла.

"Конечно, - подумал я, - ехать с приятной женщиной в одном купе - это хорошо. Но в случае чего, она мало поможет, даже если она такая смелая, что гуляет по московскому метро с работами Шагала."

В общем, поздним мартовским вечером, полагаясь на извечное русское "авось", мы садились в поезд Витебск-Москва с тремя большими картонными коробками, в которых лежали шагаловские работы.

Повсюду действовали таможенные ограничения, так что просто из одной республики в другую ничего нельзя было провести. Проводник, мощный усатый дядя, подозрительно глянув на коробки, спросил:

- Что там?

Я хорошо понимал: чем меньше людей знает о том, что я везу, тем меньше приключений меня ждет впереди. И я решил соврать:

- Свои картины везу. На Арбате продавать буду.

Проводник осмотрел меня с головы до ног и решительно заявил:

- Показывай свои картины.

"Не хватало только скандала, чтобы весь вокзал знал, что в коробках," - подумал я и стал поспешно отдирать край коробки.

Проводник потрогал пальцем раму, стекло и, как-то странно улыбнувшись, сказал:

- Ладно, садись.

Так я оказался в одном купе с Шагалом. Рядом лежали его картины: "Зеленые любовники", "Аптека в Витебске", "Обнаженная на петухе", "Купание ребенка".

Работы своего земляка я знал, в основном, по репродукциям. Но разве репродукции могут передать хоть сотую часть той притягательности, которую излучают подлинники больших мастеров. Помню, в семьдесят третьем году я "сорвался" из стройотряда и оказался в Москве, в Третьяковке, на выставке Шагала. Я стоял перед картинами и ничего не понимал, но не мог отойти от них ни на шаг. Они приковывали к себе. Потом я еще бывал на выставках Шагала: в Москве в восемьдесят седьмом году, в Ленинграде в девяносто первом. Всегда получалось, что зал был полон людей. И та теплота, та энергия, которая исходит от работ, растворялась по всему залу. Может быть, какие-то работы баталистов и рассчитаны, чтобы их смотрело сразу много людей, но Шагала надо смотреть, находясь один на один с работой. Тогда картины начинают с тобой говорить.

Первый раз я почувствовал это, находясь дома у Ирины Ильиничны Эренбург. Напротив меня на стене висели работы, подаренные художниками ее отцу Илье Григорьевичу. Это были работы Фалька, с которым писатель очень дружил и которого поддерживал, и материально - тоже. Это был "Букет" Павла Кузнецова, рисунки Карро, работа Матисса, карандашный портрет Эренбурга, выполненный Пикассо, две работы Марке. Когда немцы вошли в Париж, Марке сказал Эренбургу: "Забирай себе любые работы. Все кончено. Они уничтожат мир". На противоположной стене, рядом с книжными стеллажами (а всю мебель для кабинета Эренбурга сделали студенты из Таллинна, это была их дипломная работа), висела еще одна работа - картина Шагала "Обнаженная на петухе". Эта работа не случайно висела отдельно. Ирина Ильинична, хоть и переехала на другую квартиру, но кабинет отца перевезла в целости и сохранности, оставив все на своих местах. Эренбург не только по-особому относился к художнику Шагалу. Их связывало очень много воспоминаний...

Дома у Ирины Ильиничны я оказался совершенно по другому поводу, не имеющему никакого отношения к художникам. Эренбург редактировала "Черную книгу", составленную ее отцом и В. Гроссманом. Долгие годы эта книга об уничтожении евреев в годы второй мировой войны находилась под арестом. Чудом сохранившийся экземпляр верстки попал через сорок лет в руки Ирины Ильиничны, и она решила ее издать. Написала мне письмо, просила сверить наименование населенных пунктов в Белоруссии. Так я оказался у Эренбург. И, естественно, через полчаса-час речь зашла о Шагале.

- Ида Шагал, дочь Марка Захаровича - моя подруга детства. Когда я приезжаю в Париж, я живу у нее. Мы часто вспоминаем, что делали, когда нам было лет семнадцать-восемнадцать. Еще была жива первая жена Марка Захаровича - Белла. Родители уходили, и оставляли нам дом, еду и вино. А мы собирались и танцевали. Марк Захарович называл нас "бандой". Это был 28-й или 29-й год. В нашу "банду" входили студенты Миша Рабинович, потом он стал журналистом, французы Жак Ля-Пара, он погиб во время войны, Ив Леви, Наташа Столярова, она умерла в Москве в середине восьмидесятых, и Ида. Но она была моложе нас года на три и просто путалась под ногами. У нас был кружок самообразования. Мы ходили в Лувр смотреть картины художников, а у Шагала дома висели работы, и мы не обращали на них внимания. Собирались потому, что была вкусная еда, вино и место, где танцевать.

Ирина Ильинична еще рассказывает о Шагале, о том, как была у него в гостях в последние годы. О том, как он работал с утра до вечера, несмотря на то, что грыжа мешала стоять у мольберта, да и возраст уже был не тот. А краски последних лет живые, молодые... Вдруг Ирина Ильинична прерывается, а потом, улыбаясь, говорит:

- Я понимаю, работа Шагала интереснее, чем мой рассказ. Посмотрите её, посмотрите. С ней надо быть один на один, - и вышла из кабинета.

Так я впервые оказался один на один с работой Мастера. И почувствовал ее притягательную силу.

Я вспоминал об этом, сидя в спальном вагоне. И еще я вспоминал, как на выставке одна требовательная посетительница кричала:

- Почему мне не объясняют, кто такой Шагал? Почему у него люди больше домов, в которых они живут?

Я случайно оказался рядом, но что я мог ей объяснить? Рассказать, как впервые вернулся в Витебск на каникулы из столичного города, где учился. Приехал на нашу деревянную улицу, где жил (район Песковатик недалеко от того места, где родился Марк Шагал), и вдруг дома показались мне маленькими-маленькими, уличные фонари были ниже меня ростом, а печные трубы вместе с дымом и вовсе казались игрушечными. Такой зрительный обман произошел только однажды. Потом, сколько раз я не возвращался на ту же улицу из больших городов, все было соизмеримым. Мозговой компьютер не давал больше сбоев. Шагал сумел осуществить несбыточную мечту. Он сумел остановить мгновенье. И над маленьким городом взлетели влюбленные. Взлетел согбенный еврей с клюкой. Но особенно ярко это чувствуется в двух шагаловских работах "Художник над Витебском", написанных в семьдесят седьмом и восемьдесят втором годах.

Как объяснить это? Если написанное художником не нашло отклика, не разбудило воспоминаний, не привязало к себе, не надо вымучивать понимания. Для каждого художника должен быть свой зритель, для каждого зрителя - свой художник.

- Ну, хорошо, - не успокаивалась требовательная посетительница выставки. - А как вы объясните, что у Шагала все персонажи как будто менингитом переболели? В каких-то неестественных позах все находятся.

- Вы знаете еврейскую народную музыку, еврейские танцы? - в свою очередь спросил я. - Так вот представьте, что сейчас музыканты, те самые клезмеры с шагаловских картин, заиграют веселую свадебную песню. И все персонажи картин пустятся в пляс. Они же как будто застыли в этих танцевальных позах и ждут, когда снова заиграет музыка. Может быть, внутри Шагала все время звучала эта музыка. Поэтому танцуют и старик с клюкой, и раненый солдат, и даже пророк Исайя. А на картине "Еврейская свадьба" танцует моя бабушка. Она в самом центре. Пожилая полная еврейка.

- Не может быть? - удивилась посетительница.

- Конечно, не может, - рассмеялся я. - Баба Паша тогда была моложе, чем я сейчас, юная девушка. А похожа, как две капли воды.

...В это время в купе постучали, и тут же открылась дверь. На пороге стоял проводник.

- Слушай, - сказал он. - Чего тебе тащить картинки на Арбат? Покажи их мне. Может я у тебя тут чего-нибудь куплю?

- Они дорого стоят, - сказал я первое, что пришло мне на ум, чтобы как-то отвязаться от проводника.

- А что я, по-твоему, бедный человек? - проводник рассмеялся в роскошные усы. - Как-нибудь на твои картинки у меня денег хватит. И вообще, странный ты какой-то продавец. Черт знает куда тащишь продавать работы, а здесь к тебе подошел готовый покупатель, и ты отказываешься.

"Действительно, - подумал я. - Это может показаться странным. Еще заподозрит что-нибудь, шум поднимет".

- И я стал распаковывать самую маленькую коробку. В ней лежала картина "Обнаженная на петухе". Проводник долго смотрел на картину, потом на меня, потом на Любу Базан. И вдруг сказал:

- В купе свет плохой. Надо выйти в коридор, посмотреть. - Я и Люба выскочили в коридор вслед за ним, пытаясь как-то скрыть картину от пассажиров, которых было предостаточно

- Не бойся, - сказал проводник. - Не убегу. А бабу ты бы мог рисовать и получше. И ноги у нее какие-то разные. И сама одутловата. Не захочешь такую. А рама ничего. Может продашь раму? Ради такого дела ее вместе с картиной заберу. Давай за штуку.

- Нет, - ответил я.

Забрал картину, занес в купе и положил ее снова в картонный ящик.

- Если бы коллекционеры, которые предоставили работы, видели это, - сказал я, - у них бы волосы встали дыбом.

И Люба рассказала мне про Эфроса, который дал на выставку "Зеленых любовников". (Кстати, на обратной стороне картины, на бирке "Художественное бюро Недобычиной" рукой Шагала написана фамилия автора и название картины. Оказывается, авторское название несколько иное - "Любовники зеленые").

Эфрос согласился передать картину для выставки только в Пушкинском музее, и только в присутствии сотрудников музея. Не знаю, почему были поставлены именно такие условия, но, как говорится, хозяин - барин. Точно в назначенное время Эфрос вместе со своим братом подъехал к музею, достал с заднего сидения автомобиля картонные упаковки. Потом были заполнены расписки, гарантийные письма и, наконец, Эфрос передает работу. Принимали ее Люба Базан вместе с Дмитрием Минчонком. Освещение было не очень яркое. Принимающая сторона, как говорится в протоколах, сказала обязательные в данном случае слова благодарности, мельком глянула на работу и собралась прощаться.

- Стойте, молодые люди, - догнал их голос Эфроса. - Я дал вам копию "Зеленых любовников".

- Можешь себе представить наше состояние, - сказала Люба. - То ли ругаться с Эфросом, то ли благодарить его. То ли обидеться, то ли рассмеяться.

- Ну, как от сердца отрываю, - произнес Эфрос и передал вторую упаковку. В ней лежал подлинник "Зеленых любовников".

Только потом, в выставочном зале, при отличном освещении, когда пришлось со стены снять оригинал "Зеленых любовников" (я уже писал, что работа должна была ехать на выставки сначала в Германию, потом в Швейцарию) и на ее место повесили копию, все поняли, какая разница между этими работами. Как будто живой человек и его посмертная гипсовая маска, хотя копия была сделана на очень профессиональном уровне.

...Была уже глубокая ночь, и под стук колес глаза стали сами по себе закрываться. Чтобы как-то отогнать сон, я стал вспоминать людей, с которыми встречался, которые согласились передать на выставку документы, фотографии, связанные с Шагалом.

Илья Григорьевич Плоткин. В начале двадцатых годов он был воспитанником еврейской детской образцовой колонии. Была такая в Малаховке под Москвой. Между прочим, знаменитое было место. Здесь жили сто двадцать детей, в основном, из местечек бывшей черты оседлости, оставшиеся в годы гражданской войны без родителей. Старшая сестра Эли - Роза Плоткина, работавшая у Дзержинского, как-то приехала домой в местечко Снежатки Рогачевского уезда и, уверенная, что всю жизнь надо строить по-новому, забрала четверых братьев и сестер в Малаховку. Колония была организована по инициативе А.В. Луначарского. Директором ее стал чудесный человек - Борух Шварцман, который сумел так поставить дело, что даже в голодные годы ребята не чувствовали недостатка в еде. Всем необходимым они обеспечивали себя сами: выращивали овощи, фрукты, пекли хлеб, занимались птицеводством, столярным делом, вязали. Педагоги вкладывали в детей всю душу. И какие педагоги! Композитор Ю. Энгель преподавал музыку, автор нескольких книг по эстетике Давид Рейтенберг - еврейский язык и литературу, Марк Шагал занимался с детьми рисунком. Над колонией шефствовали Государственный еврейский театр, его руководитель Соломон Михоэлс был частым гостем в Малаховке. По целым неделям жил в колонии еврейский драматург И. Добрушин.

Плоткин много рассказывал о Шагале. Причем рассказывал так, как будто это было вчера. Есть люди, которые умеют глубоко западать в память. Шагал был именно таким. Думаю, когда-нибудь, биофизики подтвердят мою мысль, что поток энергии, исходящий от этих людей, очень мощный. И "западание" в память объясняется не только желанием хотя бы в рассказах быть рядом с гением, это "западание" можно измерить приборами.

- Шагал слыл модником, - рассказывал Плоткин. - Ходил в каких-то изумительных сандалиях на высокой пробковой подошве, все говорили - из Парижа, и любил яркие рубашки. Всегда на нем было надето что-нибудь необычное. Мне шел тринадцатый год. Прорезались какие-то первые чувства к женщинам. Признаюсь, я засматривался на Беллу - жену Марка Захаровича. Мне казалось, что красивее женщины нет на всем белом свете. Я ходил за ней по пятам. Иногда она оглядывалась, замечала меня и смеялась. Я краснел и убегал. Шагал знал об этом, и иногда, смеясь, хлопал меня по плечу. Вообще он был очень добрый человек. Ребенка ведь не обманешь. И дочь его - Ида, была такая "столичная штучка", "ребенок из профессорской семьи". Она одевалась лучше нас, была грамотней, начитанней нас и относилась к нам пренебрежительно. Такой я ее и запомнил.

В одном я должен признаться. Шагал, уезжая, оставил на стене свою работу "Хейдерингл". Мальчик пересекает картину по диагонали. Одна нога к другой - под прямым углом. Под мышкой - книги. Такая была эта работа. Масло с какими-то добавками, отчего краски были очень сочными. Мы эту работу сняли, разорвали холст на куски и рисовали на этих кусках сами.

Сейчас, когда я пишу об уничтоженной картине Шагала, я почему-то сразу вспомнил рассказ Хаима Моисеевича Лившица о годах его учебы в Ленинградской Академии художеств. Это было в конце двадцатых - в начале тридцатых годов. Холстов не было, или не очень хотелось за ними "бегать", доставать, и однажды для ученической постановочной работы студентам выдали холст Рериха. Студенты разорвали его на куски и стали учиться "настоящему" пролетарскому искусству.

Но все это было позднее. И рассказ Хаима Моисеевича Лившица, и звонок: "Приезжай попрощаться", и его отъезд в Америку. А пока я ехал в спальном вагоне в Москву, вез картины Шагала и, признаться, я задремал, когда в дверь постучали. Сначала делали это спокойно, потом все настойчивей, я поднялся и открыл двери купе. На пороге стояли мой знакомый проводник и милиционер.

- Предъявите ваши документы, - потребовал милиционер.

- А в чем дело? - не понял я.

- В чем, в чем, - передразнил меня проводник. - Думаешь, никто ничего не понимает? Бедный художник показывает мне свои картинки. Думаешь, я на выставке не был? Думаешь, я не видел их?! Это ж Шагала картины. Там на выставке ваши, - проводник посмотрел на милиционера, - за каждым следили. А здесь в поезде везет картины.

Проводник говорил так громко, что из соседних купе стали выглядывать сонные лица.

- Тише, - попросил я. - Уже весь вагон знает, что я везу. Милиционер принял бойцовскую позу, приготовился ко всяким неожиданностям с моей стороны, и снова потребовал:

- Документы.

И здесь Люба рассмеялась - и сказала:

- Если бы Шагал знал, что проводники в поездах будут на глаз узнавать его работы, он прожил бы еще сто лет.

Слава Богу, с документами у нас все было в порядке и, потратив минут пять на изучение, милиционер вернул их обратно.

- Что ж вы сразу не сказали, что везете картины Шагала, - смутился проводник. - Я ж среди ночи людей на ноги поставил.

Милиционер выругался, и относилось это и к проводнику, и к нам, и к Шагалу, и ушел.

- Ну, ничего, бывает. Зато теперь не бойтесь никого. Я вас до самой Москвы охранять буду, - сказал проводник и аккуратно прикрыл двери нашего купе.

Конечно, спасибо проводнику за его любовь к живописи, и даже спасибо ему за его подозрительность, но он прервал наш рассказ о Хаиме Моисеевиче Лившице.

Я познакомился с ним, когда искал деньги для шагаловской выставки, или, как теперь говорят, искал спонсоров. Естественно, что я обратился в Союз художников Белоруссии и услышал по телефону ответ председателя:

- Приезжайте, поможем.

Через день я был в Минске. Пришел в председательский кабинет и услышал какие-то пространные непонятные объяснения, смысл которых сводился к тому, что я, мол, сам за то, чтобы выделить вам эти десять тысяч, но такие вопросы я решаю не один. А остальные, от кого это зависит, против. В общем, из кабинета я выходил ни с чем, но вдогонку услышал:

- Вы у Хаима Моисеевича Лившица были? Съездите, у него есть интересные материалы для вашей выставки.

Хаим Моисеевич уже паковал чемоданы. Собирался в Америку к сыну на постоянное место жительства. И увозил с собой эскизы, как он считал, своей самой главной работы, над которой трудился три последних года - "Плач Израиля".

- Пока я вам могу рассказать только "звуковое" содержание моей работы, - сказал мне Хаим Моисеевич. - Это сочетание хасидских мелодий, молитв и плача.

Я не случайно так подробно рассказываю о Лившице. Это представитель поколения еврейских художников, или художников-евреев (не будем останавливаться на этом вопросе), которое входило в мир вслед за поколением Шагала. И жизнь Лившица очень характерна для всего этого поколения. Хаим Моисеевич подарил мне одну из своих первых гравюр "Какер" (в переводе с идиш это слово звучит как "Сруль"). Тема - быт еврейской окраины Витебска. Та естественная, невыдуманная среда, которая окружала художника в детстве. Потом, поддавшись революционной пропаганде, я верю, что искренне, а не из конъюнктурных интересов, Лившиц начинает рисовать аморфного советского человека и его надуманные дела. В 1944 году, когда стало известно о диком геноциде, Хаим Лившиц пишет картину "Зверства фашистов в Белоруссии". Но на выставках ему говорили: "Мы победили в войне, а у вас такая грустная тема. Это не пойдет". И Хаим Моисеевич еще почти на сорок лет возвращается к "советской теме". Да, "советская тема" может быть исполнена на высочайшем уровне, но если она не пронизана собственной болью, горечью, переживаниями, картины останутся учебным пособием "Как надо правильно рисовать". Когда Лившицу было уже под восемьдесят, он взялся за работу над картиной "Плач Израиля".

- Все возвращается на круги своя, - говорит мне художник. - Сейчас я хожу в синагогу. И считаю, что место художника в синагоге, там, где разговаривают с Богом.

Я ведь в детстве ходил в синагогу. Мы жили в Витебске, на улице Малая Покровская, примерно в трех-четырех домах от дома Шагала. Отца Марка Захаровича я помню чисто внешне. Невысокого роста, коренастый, голова близка к четырехугольнику. Марк Шагал не был похож на отца. Он был стройный, выразительное острое лицо, орлиный нос.

Мой отец умер в 20-м году. А никто из нас (у меня было четыре сестры и четыре брата) не умел произнести молитву-кадиш. И меня отправили в синагогу, чтобы я научился.

Хаим Лившиц передал для шагаловской выставки редчайшие фотографии Витебского художественно-практического института.

Я записывал на диктофон рассказ Лившица.

- К нам домой часто приходил художник Меклер. Я и мой брат Арон любили рисовать и показывали свои рисунки Меклеру. Они ему, наверное, нравились. Он хвалил их и носил показывать Шагалу. Так что первое благословение я получил от Марка Захаровича.

Меклер дружил с Шагалом. Они вместе ездили учиться в Петербург, а потом вместе оказались в Париже. Меклер очень высоко отзывался о Шагале, а Марк Захарович в своих воспоминаниях пишет о Меклере не совсем хорошо, как о ничего не умеющем сыне богатых родителей. У Меклера отец был состоятельный ювелир. А вот то, что он ничего не умел - неправда. Меклер был очень способным художником. И здесь проявилась одна из черт характера Шагала, который к другим художникам относился предвзято. Меклер писал в духе французских импрессионистов, у меня в памяти сохранились очень красочные меклеровские картины в духе Сезанна. Жизнь художника, напрочь забытого сейчас, сложилась драматично. Он был не приспособлен к жизни. Не мог нигде устроиться. Потом пошел преподавать рисование в среднюю шкоду. Исчез в середине тридцатых годов, тогда многие исчезали бесследно.

Хаим Моисеевич Лившиц, Лазарь Саулович Ран, Заир Исаакович Азгур - все они прошли "витебскую" школу, все они были так или иначе связаны с Шагалом. По-разному сложилась их жизнь. Непризнанный Ран наперекор всему рисовал гравюры, посвященные Минскому гетто, еврейским писателям. Коронованный Азгур на одну полку ставил бюсты Ибн Эзры и Иосифа Сталина.

...Я думал, что до самой Москвы сконфуженный проводник не подойдет к нам. И даст спокойно отдохнуть хоть несколько часов. Но не тут-то было. Дверь купе снова открылась и, не спрашивая разрешения, по-хозяйски в нее вошел проводник с тремя стаканами чая в руках.

- Мне не спать, и вам нельзя, так что давайте объединимся, - сказал он. - Вместе веселей. Мой чай, ваш рассказ. Идет?

Вроде неудобно выставлять за дверь человека, который пришел к тебе с самыми добрыми побуждениями. И я стал припоминать, что бы повеселее рассказать. Вспомнил то, что услышал от племянниц Марка Захаровича - Софьи Захаровны Грибовой и Иды Ароновны Гольдберг.

Когда Шагал в начале семидесятых годов приехал в Ленинград, чтобы повстречаться с родственниками, его постоянно сопровождали переводчики "в штатском". К человеку, который написал автобиографическую книгу на русском языке, приставили переводчика на этот же язык. Так, на всякий случай, чтобы пожилой человек не запутался в падежах. Даже когда ближайшие родственники разговаривали с Шагалом, переводчики "висели на плечах", ровно через час показывали на часы и говорили, что Марк Захарович устал.

...В Москву, на Белорусский вокзал поезд приходит ранним утром, вернее, для зимы - глубокой ночью. Проводник наконец-то вспомнил о своих служебных обязанностях и ушел. Мы стали собирать картонные коробки с бесценным грузом, выносить их в коридор. И снова увидели спешащего к нам проводника.

- Секунду, секунду, товарищи. Пройдет особо ценный груз - картины Шагала, потом все выйдите. Не торопитесь, - громко предупредил он пассажиров.

Теперь уже весь вокзал знал, что мы везем. Проводник подскочил к нам и шепотом спросил:

- Знаете, кто вас встречать будет?

- Работники Третьяковской галереи.

- Кто конкретно, знаете? - допытывался проводник, который решил, что от него зависит судьба человечества. - А то ведь это лучший способ украсть картины. И главное, никакого шума. Вы садитесь не в ту машину. Вас увозят куда-нибудь - и все.

Настойчивость проводника начинала мне надоедать. Но я подумал, что зря не уточнил фамилии людей, которые будут нас встречать. Да, из Третьяковки я практически никого и не знал. Был там только один раз у реставраторов. Разговаривал с Алиной Евгеньевной Тейс. И отлично запомнил ее рассказ о шагаловской картине "Мясник". Она была написана гуашью и белилами на цветной бумаге. Бумага была плохого качества, коробленная, и Алина Евгеньевна стала расслаивать работу. Верхний лист наклеен на лист белой бумаги, потом шел лист черной бумаги. А под ним оказался неизвестный офорт Пабло Пикассо. Эксперты определили, что это подлинник. Как это произошло? Может, шутка Великого Мастера, который, как и другие художники, ревниво относился к работам своих собратьев по цеху? Или по каким-то другим причинам оказались наклеенными на один картон работы двух гениев?

Вообще с шагаловскими работами Алина Евгеньевна Тейс впервые познакомилась в 1977 году, когда известнейший коллекционер Костаки собрался эмигрировать из Советского Союза. Он долго воевал или торговался с "компетентными" органами и, наконец, ему разрешили увезти в Грецию часть своей собственной коллекции при условии, что другую часть он передаст в дар Третьяковской галерее. Так в Третьяковке оказались шагаловские работы "Старик", "Раненый", "Мясник", "Музыканты".

Рядом с мастерской реставраторов-графиков находится мастерская реставраторов-живописцев. Здесь я познакомился с одними из самых опытных, самых умелых реставраторов Алексеем Петровичем Ковалевым, Леонидом Романовичем Астафьевым и Галиной Сергеевной Юткевич. Именно эта группа работала над реставрацией театральных занавесов, расписанных Марком Шагалом в начале двадцатых годов для Государственного еврейского театра в Москве, которым руководил Соломон Михоэлс. До начала семидесятых годов эти уникальные занавесы, сложенные вчетверо, хранились на реквизиторских складах Большого театра. И, естественно, их состояние было плачевным.

Начались эксперименты. На подрамник натягивалось точно такое же тонкое голландское полотно, как и то, на котором писал Марк Захарович. Подбиралась клеевая краска с добавками глинистых пигментов. Делался дубль шагаловского занавеса. И над ним "мудрили" реставраторы. Это очень долгая, кропотливая работа. Удаляли затеки, восстанавливали краски, укрепляли специальным синтетическим клеем, который сами разрабатывали... И, наверное, высшей оценкой работы реставраторов стал тот момент, когда Марк Захарович, будучи в Москве, в Третьяковской галерее в 1973 году поставил на занавесах свою подпись.

Он долго подбирал кисточку, а потом вывел слово "Шагал". Может от волнения, а может и за столько лет отсутствия на Родине, он просто забыл, как пишется буква "г" и вывел ее на латинский манер.

Вот и все мои знакомства в Третьяковке.

На перроне нас ждала молодая хрупкая женщина.

- Вы из Витебска? - спросила она. - Машина ждет.

И я, ничего не сказав в ответ, пошел вслед за ней к удобному микроавтобусу, специально предназначенному для перевозки картин. Только подъезжая к Третьяковской галерее, вспомнил о предупреждении проводника и засмеялся.

Хорошо то, что хорошо кончается.

© журнал Мишпоха