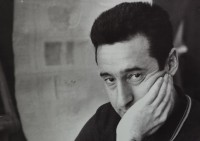

Семёна Давидовича Френкеля я знаю много лет. Для меня он коренной витеблянин, хотя родился не здесь, а в Украине. Но, когда я появился на белый свет, он уже жил в Витебске.

Семёна Давидовича Френкеля я знаю много лет. Для меня он коренной витеблянин, хотя родился не здесь, а в Украине. Но, когда я появился на белый свет, он уже жил в Витебске.

Талантливый инженер-конструктор, эрудированный, всесторонне развитый человек, ветераны специального конструкторского бюро станкостроения до сих пор вспоминают стенные газеты, одним из их вдохновителей которых был Семён Френкель. Недавно он стал писать воспоминания. Есть о чём вспомнить. Некоторые из этих воспоминаний мы публиковали на сайте журнала «Мишпоха». Совсем недавно вышла его книга, она называется «Незабываемое». Вероятно, скоро появится и второе издание этой книги.

Мне казалось я многое знаю из жизни Семёна Давидовича , но вот о его детских и юношеских годах, мы говорим впервые.

– Семён Давидович, какого Вы года рождения?

– 1937.

– Как Вы считаете, когда у ребёнка появляются первые самостоятельные воспоминания?

– Я уехал из Харькова, когда мне было 4 года. Началась война. Небольшие воспоминания сохранились. Исполосованное прожекторами небо. Потом, мы с мамой бежали в убежище, и в это время взрывная волна нас прямо в дверной проём втолкнула, мы влетели в убежище. Это харьковские воспоминания.

– Расскажите про маму подробнее.

– Мои родители из Беларуси. Семья отца из Жлобина. Фамилия Френкель, звали отца Давид Шлёмович. Мама – Гинда Юдовна Эпштейн. Вся семья Эпштейн из Рогачёва.

Папа, насколько я представляю, работал где-то на предприятии большим чиновником в Харькове.

Мама всю жизнь работала бухгалтером. Она училась в Ленинграде, там может быть они и познакомились. После Ленинграда попала в Харьков. Они все были устроены на работу двоюродным братом отца Порецким. Он был начальником местной промышленности. Всем родственникам помог устроиться. Когда в 37-м году убили Кирова, его тут же посадили вместе с семьей, а все родственники потеряли работу.

– Вашей семьи больше не коснулись репрессии?

– В 1952 году старший брат мамы кандидат наук, полковник, был в числе 25-ти первых, награждённых орденом Ленина – Григорий Юдович Эпштейн. Жил в Москве, работал в Институте химии боевых отравляющих веществ. Был заведующим кафедрой в Академии химической защиты, у него издана книга, и насколько я знаю, они одними из первых вышли на лавсан.

В 1952 году его посадили, год он работал где-то под Москвой в шарашке химической. Там в течении этого года и умер. И среди первых, когда Сталина не стало, реабилитированных был Григорий Юдович Эпштейн.

– Какая судьба отца? Что вы о нём знаете?

– Он в 1942 году под Ленинградом погиб. Есть у нас свидетельство о смерти. И там написано деревня Дубовцы Ленинградской области. Это у города Старая Руса. Я в Ленинграде писал диплом. Деревня Дубовцы перешла из Ленинградской области в Новгородскую. Там были тяжелейшие бои с немецкой дивизией «Мёртвая голова». В этом посёлке есть братская могила, где похоронен мой отец. Я поехал, сначала его фамилии на памятнике не было. Позвонил в военкомат, они добавили фамилию отца.

– Расскажите о семье мамы.

– Две сестры и четыре брата у неё было. Сестра её работала в Ленинграде, в институте сланцев и она получила командировку на Волгу в Сызранский район Куйбышевской области, в посёлок Кашпир-Рудник. Там были сланцевые шахты и завод, на котором делали мазь Вишневского. Тётя перед самой войной приехала туда.

Когда началась война, она собрала в Кашпир-Руднике всю семью. Сначала мы с мамой туда приехали из Харькова. Я прекрасно помню, жили в бараках над Волгой. Туда же тётя привезла одного из братьев, потом поехала в Казань и забрала отца с матерью, моих бабушку с дедушкой. Они из Рогачёва чуть ли ни пешком добрались до Казани.

– Как относилось местное население к Вам?

– Разные были случаи. Два факта могу вспомнить. Мы с двоюродным братом одного возраста, он сейчас в Москве живёт, а второй брат – его родной, младше нас года на четыре, он родился как раз в 1941 году.

Помню, мы защищали честь младшего брата и дрались. Его обозвали «жидом».

Но с другой стороны, даже имя помню, был Коля Лобцев. Он немного старше, водил нас в лес, на Волгу. По реке плыла, когда шли сильные бои, оглушённая рыба. Коля прекрасно плавал, заплывал далеко, приволакивал рыбу, и мы с ним жарили, это была самая вкусная еда.

– Там вы пошли в школу?

– Школа была десятилетка. Хорошая школа. Тоже кое что из воспоминаний. Я как-то играл в футбол, и мне врезали по ноге. Пыль, кровь. Не обратил внимание. Потом я был в школьном лагере. Нас положили днём спать. Чувствую, не могу лежать. Прибежала воспитательница, поставила меня в угол. Я стоять в углу не могу. Было заражение. Как-то вылечили меня.

– До какого года вы были в эвакуации?

– Из Кашпир-Рудника мы уехали в 1947 году. Раньше нам просто некуда было ехать. В Харькове мы потеряли связь с родственниками отца. Здесь в Витебске, ещё перед войной жил средний брат мамы Яков Юдович Эпштейн. Он работал рентгенологом, а его жена – тётя Бася была у него рентгенотехником. Перед самой войной в июне 1941 года они решили поехать на юг в Крым. У них была дочь Майя, 1929 года рождения. Они её оставили в Витебске у каких-то родственников. Не успели доехать до места, когда началась война. Дядя понял, чем это чревато. Кинулся обратно, но его уже не пустили. Дочка погибла в Витебском гетто. Поэтому дядя никогда не ходил в театр, который располагался рядом с Двиной в районном Доме культуры.

Получили приглашение от дяди. Дядя вернулся в Витебск в 45-м году. Он всю войну провоевал под командованием Жукова. В конце войны, как руководитель медицинской бригады, принимал Жукова, делал ему осмотр. Когда маршал зашёл, он как старший по званию, сказал:

– Товарищи офицеры.

Все встали. Жуков подошёл, протянул дяде руку и сказал:

– Я у вас только пациент. Делайте со мной что нужно.

А через некоторое время тётя Бася подошла к дяде и сказала, что снимок не получился. И дядя с дрожащими губами обратился к Жукову. «Товарищ, маршал…» Тот ответил: «Я же вам сказал, я здесь только пациент…»

Они вернулись в Витебск. Здесь восстановили домик… Когда мы приехали, меня повели в 10-ю Сталинскую школу, я попал сразу на диктант по белорусскому языку. И написал его на кол. Но трёх работ мне хватило, я стал в белорусском языке более-менее ориентироваться.

– В какой класс вы пошли?

– В четвёртый. Два года я проучился там, запомнилась завуч – Анна Григорьевна Блау. А потом, после пятого класса, вошла в строй 3-я школа и наш класс целиком перевели туда.

– Какие фильмы того времени запомнились?

– Во-первых, «Тарзан». Всё демонстрировали в кинотеатре «Спартак», и потом «Кубанские казаки».

– О смерти Сталина, как вы узнали, что помните?

– Мы писали какое-то сочинение. Где Каланча, справа была библиотека. Мы отправились туда, нам было чего-то весело, смеялись. И вдруг подошла к нам библиотекарь и сказала:

– Как вам не стыдно. Вы себя неприлично ведете. Сегодня Сталин умер.

Нам сделали строгий выговор. Но нам как-то хуже не стало. Восприняли очень спокойно и легко.

Основным место молодёжной жизни и веселья был городской каток. Там, где нынешний Амфитеатр. Там играла музыка, там знакомились – место сбора всех молодых. Я туда ходил четыре раза в неделю. Минимум.

Где теперь остановка на площади Ленина, была главная футбольная поляна. В левом углу. Там никакого садика не было. Мы постоянно играли в футбол. Назывались «базарники». Улица Ленина была ещё не готова. Там строительство шло и угловой дом был огорожен высоким забором.

Тогда в Витебске были две мощные команды. Одна – «Спартак» – это местной промышленности и вторая – команда военных. Они назывались «батовцы», потому что командовал Белорусским военным округом генерал Батов и он курировал команду десантников. В этой команде играл Быча – у него кличка была такая.

Стадион был там, где и сейчас, но совершенно не оборудован, раздевались на скамейках. Проход на стадион был через ветеринарный институт и через овраг. Однажды мы пошли на футбольный матч, играли «Спартак» и «Батовцы». В составе «Спартака» играл Абрам Брин.

Идёт игра, сидим смотрим. И Брин, и Быча играли в полузащите. Быча за Брином не успевал. Брин раз за разом от него уходил. Когда первый раз ушёл, Быча сзади заплёл его ноги, Брин со всего размаха грохнулся о землю. Вскочил возмущённый, судья сделал какое-то замечание. Прошло три минуты, всё повторилось. Брин снова грохнулся на землю. Вскочил, подошёл к Быче, что-то ему очень эмоциональное сказал. Опять прошло пять минут и снова… Тогда Брин уже ничего не говоря поднялся, подошёл к Быче и нокаутировал его. Абрам Яковлевич Брин был боксер, тренер, бегал прекрасно, самый спортивный человек в Витебске.

Половина стадиона была заполнена десантниками. Брин понимал какая перспектива его ждёт, поэтому он лёгкой трусцой подбежал к скамейке, там, где лежали его вещи, взял в одну руку пиджак и брюки, в другую – обувь и тем же лёгким бегом через овраг убежал.

– Сталинские события, 52-й год, в Вашей семье были какие-то разговоры?

– У дяди были в друзьях: профессор Сосновик, Лурье, этого я очень любил, Вальшонок. А потом, когда началось «дело врачей» из Москвы, и Питера выгоняли профессуру и многие приехали в Витебск и тоже собирались у дяди на квартире.

– И обсуждали все вопросы?

– Конечно. Помню анекдот, который я услышал. В Витебск приехала американская делегация. Идут по Ленинской. Впереди, естественно, работники КГБ. Вдруг увидели, что в хлебный магазин стоит дикая очередь. Прибежали к заведующему и сказали: «Делай, что хочешь, но этого американцы увидеть не должны». Заведующий выскочил из магазина, посмотрел – напротив сберкасса. Позвал рабочих, они быстро поменяли вывески. Подошла американская делегация. «У вас такие очереди в сберкассу. У народа много денег», – удивились они. Пришли чекисты к заведующему и говорят: «Ты нас выручил. Говори, что ты хочешь? Мы всё сделаем». «Ну, если вам всё равно – отпустите меня с ними», – сказал заведующий.

– Вы закончили школу в 54-м году?

– С золотой медалью. Тогда было правило, если четверка по белорусскому языку, то никакой медали не дают.

– Ваша дальнейшая судьба?

– Восстановили связи с харьковскими родственниками, и они меня позвали учиться в харьковский политехнический. Это 1954 год.

Направление после института получил на Новокраматорский машиностроительный завод. После «Уралмаша» второй завод Союза по этому профилю был.

А в Витебске в 1959 году открылось Специальное конструкторское бюро станкостроения. Я пришёл туда, поговорил, мне написали официальную бумагу, я поехал в Новокраматорск увольняться.

Работал в СКБ сначала инженером-конструктором, завершил деятельность главным конструктором проекта.

Вся наша история в 1993 году закончилась. Началась перестройка, мы работали в отделе, который обслуживал Оршанский станкозавод. Они организовали филиал конструкторского бюро при своём заводе и с 93 года там мы работали.

– Сколько у вас стаж?

– Больше пятидесяти лет.

Жена Нора Грантовна работала у нас в отделе. Приехала после института на год или два позже меня в СКБ с большой группой ребят. Она меня очень выручила. Я купил путёвку, никогда не был на юге, не успевал с работой, пошёл к начальнику отдела и говорю: «Что делать?». Он посоветовал: «Возьми к себе в группу эту девушку. Она толковая. Веди в курс дела, она доделает. Так и получилось».

С тех пор у нас стали тёплые отношения.

– Сколько у вас детей?

– Двое. Дочка и сын. Дочка в Питере, окончила физфак университета. Внучка уехала в Израиль. Внук в Эмиратах, в Германии.

Сын сейчас в Сиетле, это США. У него трое детей. Старшая дочка, ей 7 лет, и два мальчика.

– Я насчитал семь стран, с которыми связана история Вашей семьи. Можно учить географию.

Записал Аркадий Шульман