«Подранками войны» часто называют ту часть моего поколения, которую Отечественная война жестоко задела и опалила своим пламенем. Безоблачное детство закончилось 22 июня 1941 года, хотя я не сразу об этом догадался. Окончил начальную школу и с радостью ждал перехода в пятый класс, и вот уже две недели отдыхал в пионерском лагере в замечательном еловом лесу под Бобруйском.

«Подранками войны» часто называют ту часть моего поколения, которую Отечественная война жестоко задела и опалила своим пламенем. Безоблачное детство закончилось 22 июня 1941 года, хотя я не сразу об этом догадался. Окончил начальную школу и с радостью ждал перехода в пятый класс, и вот уже две недели отдыхал в пионерском лагере в замечательном еловом лесу под Бобруйском.

О том, что началась война, мы и не подозревали: взрослые пытались скрыть этот факт. В сознании у многих была уверенность в том, что «если враг сунет свое свиное рыло в наш советский огород», то он будет быстро разгромлен «в его же собственном логове», как говорил Клим Ворошилов.

Глядя в небо, мы принимали воздушные бои над городом за военные маневры, которые были очень часты перед войной, и никак не могли понять, почему некоторые самолёты, вдруг охваченные дымом и пламенем, падают на землю.

Но вскоре всё стало ясно: начали приезжать родители и забирать детей, а остальных погрузили на телеги со своими чемоданчиками, привезли в город и велели идти по домам. Я отправился к матери, в Северную поликлинику, где она работала зубным врачом. А в городе уже начиналась паника — появились слухи, что вскоре начнётся массированная бомбардировка. И огромные толпы, нескончаемый поток людей с пожитками, которые можно было унести или увезти на тележках, велосипедах, детских колясках, двинулись из города, заполонив мост через Березину, а затем нескончаемые дороги. Помню этот ноток, навстречу которому на фронт двигались колонны машин с бойцами Красной Армии и бронетехника. Мы ушли как бы ненадолго, переждать бомбардировку, поэтому фактически ушли, в чём были. Мать поручила отцу зайти домой и взять только то, что пригодилось бы на несколько дней пребывания в лесу… Это было 26 июня 1941 года. В родной город я вернулся только через шесть лет, один…

Мы шли на восток, ушли на просёлочные дороги, потому что время от времени на нас налетали немецкие самолёты и поливали идущих мирных людей из пулемётов. На наших глазах погибали невинные люди. Ночевали в деревнях, сердобольные белорусские крестьянки выносили для беженцев молоко и вареный картофель. Только 3 июля мы вышли к железнодорожной станции Кричев. Мне запомнилось, как возле репродуктора в тесном здании вокзала люди с надеждой слушали Сталина. Здесь толпы беженцев штурмовали ‘товарные вагоны, чтобы выбраться из этого ада. Но мы попали ещё в более жаркие места — чудом проскочили горевший Смоленск, уже разбомблённую Вязьму, где-то ночью нас перевели в какой-то другой поезд. И наконец мы выбрались из фронтовой зоны. Мы были среди первых беженцев, и окружающие на нас смотрели с любопытством и сочувствием, не подозревая, что и на долю многих из них вскоре выпадет та же участь. Это уж потом нас стали называть «эвакуированными».

Местные власти и в Воронежской области, куда нас вначале привезли, и под Актюбинском, где мы жили в 1941–44 гг., надо отдать им должное, были внимательны к эвакуированным — помогали найти жильё, по возможности давали работу, выписывали из колхозных закромов продукты питания. Отец, специалист по обработке древесины, в этих безлесных местах работал счетоводом, сторожем, мать ходила на переборку картофеля или шерсти. Суровой в тех местах зимой без обувки и одежды я сидел с такими же, как я, ребятами на большой деревенской печке. Мы читали старые книги, словари, газеты, пересказывали когда-то прочитанные книги, играли… Старых газет у наших хозяев оказалось очень много. И мы с отцом склеили из них большое, на всю печку, «толстое одеяло»…

Село Бессарабка было интересным поселением в казахстанской степи. Наряду с аборигенами-казахами здесь жили приехавшие в годы столыпинской реформы молдаване и украинцы. Жили бежавшие от немцев в 1939 г. польские семьи, мужчины из которых ушли в польскую армию. И разномастная толпа эвакуированных из Белоруссии и Прибалтики. Жили дружно, помогали друг другу. А вот школы семилетки здесь не было, так что о дальнейшей учёбе не могло быть и речи. Весной и летом начиналась работа — пришлось по степи собирать кизяк (сухой навоз) для отопления, ловить сусликов, пасти коров, даже пахать на них. Летом 1943 г. отца взяли на трудовой фронт, отправили на строительство какого-то военного объекта. Мать решила не расставаться, и мы поехали с ним, жили три месяца в степи в палатке под палящим солнцем. Дети — они в любое время дети. Я дочерна загорел, подружился с казахами-степняками, стал сносно понимать и говорить по-казахски, научился ездить верхом. И чем было можно помогал взрослым.

Потом недолго работали в совхозе. И здесь мне всё лето довелось пасти отару овец. Это трудное занятие для подростка. Отара идёт вслед за круторогим вожаком, идёт по бескрайней степи и непрерывно щиплет скудную растительность. И на него, вожака, вся твоя надежда — он всё знает, как долго идти, когда и где пить воду, когда и сколько лежать, и, главное, где их и твой дом. В общем, неизвестно, кто кого пасёт. А от волка только палка и собака… Но, к счастью, ничего неординарного не случалось.

Первые победы Красной Армии вселили надежду на скорое возвращение, и мы потянулись к дому, ближе к железной дороге. Так мы оказались в Актюбинске. Родители стали работать в промкомбинате, жили в старой тюрьме на окраине города. Голод и условия жизни подтачивали их организм, хотя они никогда не жаловались. Но, видимо, было какое-то предчувствие и созрело решение как-то оградить меня от беспризорности. И в начале октября я поступил учиться в школу ФЗО и стал жить в общежитии — чистом и уютном. Непосредственно на заводе в столовой были завтрак, обед и ужин. И в кармане вожделенная хлебная карточка на 700 грамм хлеба, который мы тут же на территории завода получали в магазинчике… и сразу же съедали. Терпежу донести его до ещё нескорого обеда не было. Однажды хлебные карточки у меня украли — ночью, в общежитии. Это была страшная неделя, но её удалось пережить, поскольку мне дали в школе дополнительные талоны в столовую. Я был не единственным ночным пострадавшим, но «своего» вора мы потом нашли и жестоко избили. По существу, никакой учёбы в школе ФЗО не было. Одно-два занятия, рассказ о слесарных инструментах, и, пожалуй, всё. В остальном, после показа на рабочем месте что и как делать, была ежедневная работа на военном заводе по 10–12 часов. С 8 до 6–8, иногда до 10 вечера. Стояли на подставках за тисками, обрабатывали после литья неизвестные нам детали, снимали заусенцы и окалину, потом сдавали придирчивому мастеру. А после работы не всегда хватало сил и желания, особенно зимой, идти в общежитие. И мы тут же, в литейном цехе, располагались под вагранкой на остывающей после литья стеклянистой лаве и засыпали мертвым сном.

Просыпались к утру дрожа от холода, поскольку лава уже за ночь остыла, выбегали на снег, кое-как умывались и спешили в заводскую столовую на завтрак — на пшенную кашу с селёдкой и чай. Главное, чтобы твоя ложка и твой котелок были всегда с тобой, как оружие. Кстати, самодельная деревянная ложка, которую я привёз потом с собой в Москву, долго хранилась у моей тёти, а сегодня она одна из моих бесценных вещей, напоминавших о том времени.

Надо признаться, что голод вынуждал и на рискованные поступки. После работы и в выходные дни нередко выходили на поиски источников энергии. Как правило, шли на железную дорогу на запасные пути, к вагонам. Когда везло, доставали макуху (жмых хлопчатника), приносили и общежитие, жарили на плите или в поле на костре. Или просто грызли. Казалось, вкусно… Здесь важно было не опуститься, держать себя в руках, верить. Среди нас были и другие, мы называли их «доходягами» — они часами стояли в столовой, ждали, когда кто-то поест, и вылизывали чужие тарелки. Мы по-мальчишески их презирали, знали, что это конец. Очевидно, это было распадом личности. Надо сказать, что ощущение голода в годы войны и в послевоенные годы вообще никогда не покидало, всегда была готовность хоть что-то найти и съесть… Такое отношение к еде сохранилось надолго.

Голод и лишения сделали своё дело — в конце октября умер отец, а в феврале 1944 года — мать. И опять я встретил помощь и сочувствие многих людей. Мне помогли получить пропуск и уехать в военную Москву, где жила сестра моей матери. Моя учёба, поскольку реальной профессии не было, получила своё продолжение на Московском химическом заводе, где я стал учеником электромонтера. Вместе с моим шефом Петром Пирулиным мы выполняли ответственное дело. Занимались планово-предупредительным ремонтом электрооборудования химических цехов. Ежедневно снимали, разбирали, покрывали защитным лаком обмотку, сушили, проверяли на «пробой», вновь собирали и ставили паевое место 5–6 электромоторов. Особенно любили цех глюкозы, где нам в награду за скорость начальник цеха Александра Александровна выдавала по куску белоснежной глюкозы… А в обеденный перерыв мы, мальчишки, бегали но заводской крыше и лазили по чердакам. Тётушка, у которой я жил, каждый день перед уходом на работу давала мне с собой на обед бутерброд, надеясь, что в заводской столовой к супу, который мы получали по карточкам, он будет весьма кстати. Однако сказывались старые привычки. И пока я шёл по Плющихе до метро «Смоленская», моя рука непроизвольно отщипывала в кармане по кусочку от бутерброда.

Наконец возникла возможность продолжать учёбу. И я после работы стал ходить в 5-й класс школы рабочей молодёжи в Хамовниках.

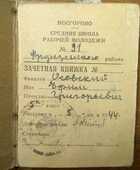

Использовалась тогда зачетная система — каждую тему надо было сдавать учителю и получать отметку в зачетной книжке, которую я тоже храню по сей день. Все было очень серьезно. И еще. Каждый день в школе давали бублик и ириску. Как тут было пропускать занятия! Сейчас, когда хожу в президиум Российской академии образования, я издалека вижу красное кирпичное здание моей школы.

Запомнилась Москва военного времени. Это уже была пора победных салютов, когда столица оглашалась залпами и небо расцвечивалось огнями ракет. Москва приобщила меня, в общем-то, провинциального мальчишку, к театру.

С двоюродным братом каждое воскресенье мы бегали по театрам — в Камерный театр, Театр революции, другие. Стал ходить в Юношеский зал библиотеки имени Ленина. Помню встречу с Львом Кассилем, который рассказывал о своей книге «Дорогие мои мальчишки». И уже много лет спустя при встрече в Академии педагогических наук я напомнил ему о его выступлении перед юными читателями. Неизгладимое впечатление оставило прохождение немецких пленных солдат по Москве. Почему-то не было ненависти, даже казалось, что это противоестественно, ведь столько беды принесли они всем нам…

И еще День Победы. Все уже давно ждали, что скоро объявят конец войны, но все равно это оказалось неожиданным. Стыдно признаться, но, когда меня утром разбудили и сказали, что война кончилась, первая пришедшая шальная мысль: «Не надо идти на работу, на завод!». А потом мы побежали на Красную площадь, в Парк культуры, там были концерты и было веселье, и радовались вместе со всеми… А потом грандиозный салют!

Война кончилась, но она долго нас не отпускала своими тягостными последствиями. Надо было самому устраивать свою послевоенную жизнь. После победы я поехал в Ленинград, там у меня была еще одна тетушка. С новыми друзьями решили поступить в Нахимовское училище, но не получилось, и тогда мы стали воспитанниками батальона войск связи на тогдашней окраине города, в Шувалове.

Начал осваивать морзянку, портянки, обмотки и другие премудрости военной жизни. С нами жили и служили молодые солдаты, но мы никогда не испытывали каких-либо ущемлений. Хотя без добрых насмешек не обходилось. «Служить вам теперь, салаги, как медным котелкам», — говорили нам. Но через несколько месяцев произошел небольшой сбой в здоровье, и меня комиссовали.

Вскоре я стал учащимся ремесленного училища № 5 при заводе «Электросила», о котором у меня остались самые теплые воспоминания. Училище и меня, и многих таких, как я, оградило от тягот послевоенного времени, дало профессию, кров, пищу и обмундирование, стало формой социальной защиты. Я и мои друзья по комнате сами решили продолжить обучение в вечерней школе и после заводской практики шли скопом учиться. Как это ни странно, нас никто не побуждал и не понуждал, это было нашим собственным решением. У всех был большой перерыв в учебе, и все хотели завершить образование. И мы поддерживали друг друга — все были или сиротами, или полусиротами — и все вместе продолжили учебу. Так я смог закончить семилетку, и мы вместе поступили в индустриально-педагогический техникум трудовых резервов, выдержав большой конкурс. Это позволило мне вначале стать техником-электриком и педагогом, начать самостоятельную трудовую жизнь. Но это уже другие страницы моей биографии.

Мое посильное участие в жизни страны было отмечено медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

К сожалению, сегодня в нашу жизнь вернулись, казалось бы, забытые слова — «война», «похоронка», «беженцы». А за ними судьбы людей, судьбы семей, судьбы детей. И когда я их слышу и вижу по телевизору человеческое горе, я вспоминаю мое военное детство, и мне хочется сказать: «Опомнитесь, люди!»

Из книги Мордовского книжного издательства “Для них тыл стал фронтом”, Саранск, 2002