Неотъемлемая часть еврейской памяти с библейских времён, опыт странствий стал символической чертой еврейской идентичности. Странствия и память об этих странствиях занимали существенное место на протяжении всей истории. Исход из Египта, паломничество в Храм в Иерусалиме, а также изгнание неизгладимо вписаны в еврейский календарь и упоминаются в течение года в обычаях и молитвах. Кочевничество и миграция были как следствием изгнания, так и следствием поиска лучших условий жизни, будь то на финансовом, политическом, культурном или другом уровне.

Неотъемлемая часть еврейской памяти с библейских времён, опыт странствий стал символической чертой еврейской идентичности. Странствия и память об этих странствиях занимали существенное место на протяжении всей истории. Исход из Египта, паломничество в Храм в Иерусалиме, а также изгнание неизгладимо вписаны в еврейский календарь и упоминаются в течение года в обычаях и молитвах. Кочевничество и миграция были как следствием изгнания, так и следствием поиска лучших условий жизни, будь то на финансовом, политическом, культурном или другом уровне.

Образ еврея Агасфера, вечного странника, возник как легенда среди антисемитского населения средневековой Европы. Однако через столетия как европейские, так и еврейские деятели искусств прониклись сочувствием к страннику и стали переосмысливать этот образ. Начиная со второй половины ХIХ века изображение еврея-странника стало носителем новых символических смыслов для еврейских художников.

Символ национальной идентичности художника

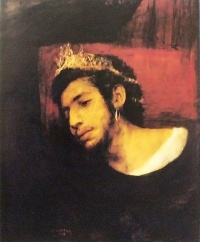

Первым художником еврейского происхождения, который ввёл в своё творчество тему странствующего еврея, был Мауриций Готтлиб. Готтлиб родился в 1856 г. в Дрогобыче на востоке Галиции, городе, который в то время был экономически процветающим. Город был отмечен глубоким национальным и религиозным разнообразием населения, в нём сосуществовало множество политических и культурных течений. Там он начал художественное образование, которое продолжил во Львове. Затем поехал в Вену, где стал учеником выдающегося польского художника Яна Матейко, который тогда возглавлял Краковскую Академию художеств, где Готтлиб учился в 1873–1874 годах. Под влиянием своего учителя Готтлиб вначале посвятил серию своих картин польской тематике. Затем он учился в Мюнхене. Здесь Готтлиб вновь интересуется своими еврейскими корнями, а также сравнивает свой образ с образами других национальностей, культур. Его многочисленные автопортреты в значительной степени отражают этот кризис идентичности: Готтлиб принимает очень разные облики (араб, набожный еврей, европейский интеллектуал). Личность Готтлиба, безусловно, была впечатлена смесью религий и национальностей, которая его окружала, а также изменениями, которые еврейская жизнь претерпевала в 19-м столетии.

Его автопортрет под названием [илл.1] «Автопортрет в образе Агасфера» (1876) сочетает в себе темы, пронизавшие его короткую жизнь. Неизвестно, была ли эта картина ответом на проявления антисемитизма, пережитые художником лично, или реакцией на работу Вильгельма Каульбаха «Разрушение Иерусалима императором Титом», которую Готтлиб наверняка видел в Мюнхене. Бородатый, украшенный тиарой и серьгой, Готтлиб выражает признание своих восточных корней и идентифицирует себя с еврейским народом. Его грустный взгляд – постоянная черта его автопортретов – отражает его внутренние конфликты и подчеркивает его связь с еврейской историей. При этом, отождествляя себя с Агасфером, Готтлиб утверждает, что персонажу уготована слава, а не упадок. Таким образом, эта картина открывает процесс, посредством которого художники еврейского происхождения в поисках своей идентичности обратятся к христианской легенде, перевернув её скрытый негативный смысл и предложат еврейские интерпретации темы.

Символ дискриминации

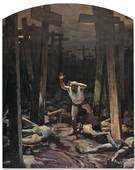

Прошло почти поколение, прежде чем тема Агасфера/странствующего еврея нашла активный отклик среди художников еврейского происхождения. Одним из таких художников был Шмуэль Гиршенберг. Сын ткача из Лодзи, он учился искусству в Варшаве, затем в Кракове, где его учителем был Матейко. Как и Готтлиб, он также учился в Мюнхене, а затем вернулся в начале 1890-х годов в Лодзь, куда стекались тысячи еврейских переселенцев из царской России, спасавшихся от погромов. Став свидетелем изгнания своего народа и появления сионистских убеждений, Гиршенберг стал очень внимательно относиться к прошлым и современным гонениям, перенесённым еврейским народом. Он отошёл от жанровых сцен и религиозных тем, вдохновивших его первые картины (например, «Урок Талмуда», «Субботний отдых»), приступил к отражению национальных проблем, которые взяли верх над индивидуальными страданиями, чувством одиночества и бедности.

К этой теме относится картина «Еврей-странник» (1899), [илл.2] над которой Шмуэль Гиршенберг работал почти четыре года. Выставлявшаяся в Лодзи, Варшаве, затем показанная на Всемирной выставке 1900 года в Париже, картина, написанная в манере, свойственной натуралистическому символизму, представляет образ еврея-странника, как гонимого, преследуемого борца за свою религию и идентичность. Еврей изображён в виде фигуры странника, бегущего среди рядов, доминирующих на плоскости картины крестов, пытающегося спастись от трагической участи своих соплеменников, чьи тела устилают землю. Глаза персонажа выдают ужас событий истории, увиденных им на пути. Фигура одинокая находящаяся между страшным прошлым и неизвестным будущим. Таким образом, Гиршенберг сделал ещё шаг вперед, по сравнению с Готтлибом, в деконструкции антисемитизма легенды об Агасфере и создании еврейской интерпретации этого образа, созвучной мечте о конце скитаний и обретении независимости, ставшей актуальной у еврейских деятелей того времени, после опубликования классического текста Леона Пинскера «Автоэмансипация» (1882), написанного в качестве реакции на еврейские погромы.

Борис Шац, основавший в 1906 году школу искусств и ремёсел Бецалель в Иерусалиме, определил в ней почётное место для картины Гиршенберга. Одной из главных задач деятельности Шаца было доказать, что еврейское искусство существует, и он считал образ странника, убегающего от трагического прошлого, вдохновляющим для других еврейских художников на путях национального возрождения.

Рубеж XIX-XX веков, когда произошла значительная миграция евреев с востока на запад Европы, был отмечен невероятным культурным подъёмом, а также подъёмом национального сознания, и роль художников здесь была значительна. Скитания, перемещения, отсутствие своей земли становятся актуальными темами в этот период, и, соответственно, учащается использование художниками образа еврея-странника.

Символ стремления в Эрец Исраэль

Среди художников, стремившихся в первой четверти ХХ века в землю обетованную, был берлинский гравёр еврейского происхождения Герман (Хаим Аарон бен Давид) Штрук. Выпускник Берлинской академии, автор пособия «Искусство гравировки», он преподавал технику гравюры по металлу многим профессиональным художникам, среди которых Марк Шагал. Старик на офорте Штрука «Агасфер» (1915) [илл.3] представлен не в движении, а сидящим, уставшим от вечных скитаний, в мечтах о земле Израиля. Сидящим изображён усталый Агасфер и на гравюре Эфраима Моше Лилиена 1901 года, исполненной для афиши 5-го Сионистского конгресса в Базеле. [илл.4] Рисунок для гравюры выполнен в стилистике модерна.

Писатель Стефан Цвейг с восхищением перед творчеством художника описывает эту композицию: «… ангел указывает одиноко бредущему еврею – ноги в терниях – путь к обетованной земле, к солнечной родине, которую он должен от края до края вспахать. Этот простой и значительный рисунок учит страстному желанию увидеть свою мечту осуществленной» [1]. Э. М. Лилиен был земляком М. Готтлиба, родился в Дрогобыче, Ян Матейко также был одним из его преподавателей в Кракове, затем учился в Вене и Мюнхене. Посещая Палестину, художник внёс свой вклад в деятельность школы Бецалель.

Новый образ еврея-странника, связанный с мечтой о переселении в Эрец-Исраэль, был ярко отражён в творчестве Иосефа Будко. Родился художник в Плоньске, в богатой хасидской семье, в 1880 году. Получил сначала традиционное талмудическое образование, затем поехал в Вильню учиться искусству, продолжил художественное образование в Берлине. Некоторое время находился под влиянием экспрессионизма. Гравюрой Будко занялся с помощью Германа Штрука. В 1933 году приехал в Иерусалим и в 1935 году возглавил новую школу Бецалель. Иосеф Будко начинает работать над гравюрами на дереве к «Агаде» в 1916 году, изданы они были в 1921 году. На обложке Будко изображает мотив странствия народа к земле обетованной «Переход через Красное море», а мотив одинокого преследуемого странника возникает ещё в двух гравюрах. Одна из них принадлежит к серии виньеток, относящихся к цитате «Вот хлеб бедности…» [илл.5]; вторая гравюра иллюстрирует пассаж из «Агады», содержащий мольбу о защите от преследований врагов: «И это обещание поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только фараон восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас враги…». Над этими гравюрами художник начал работать в разгар Первой мировой войны, когда преследование еврейского народа в разных государствах, особенно в Российской империи, усилилось. Теме преследований и противостояния им нового поколения посвящена гравюра Будко, иллюстрирующая цитату из книги Нехемии: «Может ли бежать такой человек, как я…» [илл.6]. Здесь старик Агасфер изображен согбенным и усталым, но его поддерживает сильный еврейский юноша.

Символ изгнания и эмиграции

Исторические события ХХ века выдвигают на важное место в творчестве еврейских художников тему изгнания и эмиграции, одним из образов которой для многих из них стал Агасфер. Конечно, прежде всего вспоминается странник, идущий-летящий по небу на картинах Марка Шагала. Однако и другие художники-эмигранты прибегали к этому метафорическому изображению.

В живописной работе «Агасфер» (1902) Макса Фабиана [илл.7] еврей в традиционной для Восточной Европы одежде, обеими руками сжимающий тяжёлый заплечный мешок ведёт своё семейство; за ним следует жена с детьми. Значимое место в композиции картины занимает изображение ноши, которая таким образом получает символическое значение.

Художником-эмигрантом, посвятившим целые серии своей графики памяти штетлов, их традиций, жизненного уклада, а также трагедиям погромов, был Иссахар Бер Рыбак. Рыбак родился в 1897 году в г. Елисаветград (ныне г. Кропивницкий, Украина) в хасидской семье. В 1911 переехал в Киев, поступил в Киевское художественное училище (окончил в 1916), одновременно посещал студию А. Мурашко. В 1915–1916 на средства Историко-этнографического общества вместе с Эль Лисицким в экспедициях изучал народное искусство. В 1917 возглавил секцию искусства Культур-Лиги в Киеве. Совместно с Б. Аронсоном написал статью «Пути еврейской живописи». В 1921 г. Рыбак выехал в Берлин, где участвовал в выставках Сецессиона. Тут он издал альбом литографий «Штетл. Мой разрушенный дом. Воспоминание» (1923). [илл.8] Затем художник жил во Франции. Рыбак был моложе Шагала, Лисицкого и Альтмана, исследователи находят в литографиях «Штетла» влияние этих художников, главным образом Шагала, а также отмечают элементы еврейского народного искусства, лубка и кубизма. Литографии посвящены образам ремесленников, обрядам свадьбы, похорон, Шабата, Симхат-Торы, а также стилизованным пейзажам местечка, по пыльным дорогам которых странствует, опираясь на палку, пожилой еврей. Художник чаще всего изображает этого персонажа со спины, как уходящую натуру [илл.9].

Марк Шагал стал художником, во многом идентифицировавшим себя с образом еврейского странника, фигура которого проходит буквально через всё его творчество. Особенно значительным, центральным образом картин Шагала Агасфер становится в переломные моменты биографии художника. В картине «Над Витебском» (1914) странник с палочкой и мешком за плечами летит низко над домами, задевая их крыши, фактически «ходит по домам», как нищий, ищущий приюта. Картина эта существует в нескольких вариантах, а также сохранились этюды к ней. Город изображен реалистично: следы от полозьев и проталины на снегу, зелёные доски забора с белыми столбами, геометрия плоскостей стен храма и ближайшего дома, домики и церковки в перспективе; художник видел такой пейзаж из окна съёмной комнаты. Из-за этих подробностей абсолютно реально и буднично выглядит полёт старика-еврея с печальным лицом, появляющегося из-за Ильинского храма. Создание работы выпадает на переломный момент истории – Первая мировая война, и личной жизни художника – его приближающаяся свадьба с Беллой Розенфельд.

На другой ключевой момент биографии художника – вскоре после постоянного обоснования его в эмиграции – выпадает картина «Еврей-странник» (1923-25). Странник с поклажей идёт в ночи, мерцающий переливами разных цветов, на фоне местечка.

К периоду подъёма нацизма относится создание Шагалом работ «Тора за спиной» (1933) и «Белое распятие» (1938). Графический лист «Тора» создан художником после печально известного нацистского проекта «Дегенеративное искусство», показавшего искусство «не нужное арийскому народу». В этой работе Шагала странник-раввин несёт неестественно огромный свиток Торы за спиной, таким образом, с одной стороны, художник представляет еврейскую идентичность как тяжёлую ношу в страшные времена, но с другой стороны, он указывает на единственную защиту, состоящую в духовной традиции, что образует историческую параллель со скульптурой Носсига. Картина «Белое распятие» была написана после погромов «Хрустальной ночи»; еврейский странник на этой картине изображён справа от центральной фигуры Распятия, он бежит, наклоняясь, чтобы поднять и попытаться спасти из огня горящий свиток Торы. Картина «Война» (1943) предстает пространством тревоги, разорванном разнонаправленными динамичными изображениями домов, беженцев, телег с их скудной поклажей, в нижнем левом углу – странник со скорбным лицом, ноша его окрашена красным.

В послевоенный период, после образования государства Израиль, образ еврея-скитальца появляется на работах Марка Шагала как образ прошлого, относящегося к иконографии старого Витебска и воспоминаний о детстве [илл.10].

Образ еврея-странника после Холокоста

События Второй мировой войны кардинально изменили актуальность обращения к образам евреев как у художников еврейского, так и нееврейского происхождения. Среди художников-евреев мощные трагические образы создают Рональд Брукс Китай, Кристиан Болтански, Майкл Сган-Коэн и другие.

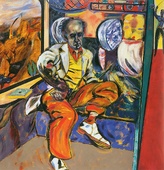

К образу современного ему Агасфера, перемещённого лица, обращается еврейский американский художник Рональд Брукс Китай. Художник родился в 1932 году в Кливленде, потомок евреев-эмигрантов из Российской империи и Венгрии. Работая в Великобритании, наряду с Льсьеном Фройдом, Фрэнсисом Бэконом, Леоном Коссофом и другими он в 1970-х годах сформировал Лондонскую школу, затем работал в Лос-Анжелесе. В живописи Китая есть два значительных образа-переосмысления темы странника еврея. Это работы «Еврей и т.д.» и «Еврейский всадник». Обе работы показывают одинокого еврея, находящегося в вагоне. Вагон в произведениях художника – символ пути, изгнания, изоляции. В отличие от классического скитальца Агасфера, этот пассажир-еврей знает пункт своего назначения. Художник рассказывал, что написал картину «Еврейский всадник» [илл.11] как интерпретацию картины Рембрандта «Польский всадник». Поезд – современное общественное средство перемещения – заменяет лошадь, ассоциирующуюся с более благородным способом путешествия. Главный персонаж изображен в неудобной позе, голова и круп лошади прорисованы слева и справа от него (отсылка к Рембрандту). Cам персонаж представляет собой портрет друга художника – историка искусств Майкла Подро – и символизирует еврейского интеллектуала в изгнании. Пассажир выглядит скорей как спасшийся беженец в мирной стране, однако фигура офицера на заднем плане и дым, идущий из трубы, видимой через окно вагона, напоминают о теме Холокоста, которую Китай не показывает буквально, однако обозначает метафорически.

Майкл Сган-Коэн изображает гибридного персонажа человека-птицу в картине 1983 года «Еврей-странник» [илл.12]. Художник родился в Иерусалиме в 1944 году, окончил факультет истории искусств и философии Еврейского университета в Иерусалиме, затем учился искусству и творчески работал в Соединённых Штатах Америки. Работа «Еврей-странник» представляет вытянутую фигуру, движущуюся в левую сторону за стилизованным изображением стула. Из левого верхнего угла на фигуру направлена рука на небесно-голубом фоне, как благословляющая рука Господня. Справа же на персонажа направлена чёрная угрожающая рука, напоминающая оружие. Голова персонажа написана на отдельном наклеенном сверху холсте. Голова длинноволосая, бородатая, обладает птичьим профилем. Художник вдохновлялся «Агадой», иллюстрированной персонажами с птичьими головами, изданной в 1300 году в Германии. Знак дискриминации, обязательный для евреев средневековой Германии, остроконечная шляпа, на голове странника.

Еврейские художники двух последних столетий преодолели антисемитские мифы. История европейских евреев ХIХ века предстает как эпоха интеграции в европейское сообщество, ослабления строгости религиозных канонов, светского культурного возрождения еврейского народа. При этом память о скитаниях не изглажена, образ странника воплощает тему диаспоры. События ХХ столетия придают актуальность коллективной памяти, поднимают сюжеты вынужденных перемещений, изгнаний и трагедий. Еврейские художники поставили под вопрос существовавшие ранее стереотипы об Агасфере/страннике и создали собственную еврейскую концепцию скитаний и принадлежности, утверждая жизненную стойкость и преемственность.

Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.lechaim.ru/ARHIV/92/zweig.htm

Елена ГЕ,

старший научный сотрудник Музея Марка Шагала в Витебске