Памяти выпускника режиссёрского факультета Григория Виницкого

Памяти выпускника режиссёрского факультета Григория Виницкого

от выпускника сценарного факультета ВГИКа.

И жизнь бывает, как кино. Просыпаешься утром – а ты уже знаменит. Судите сами: однажды в Израиле прошли (одна за другой) три фотовыставки, и в каждой принимал участие фотомастер Григорий Виницкий. Первая выставка, открывшаяся в "Мигдаль ха-шалом", была посвящена Тель-Авиву. Персональные работы Виницкого на ней не были представлены, ибо он выступал в качестве куратора, но стал им благодаря своему снимку.

Дело было так: израильский журнал "Мир фотографии" обратился к Григорию с просьбой придумать обложку для сотого – юбилейного – номера. Григорий, безумно влюблённый в свой компьютер и с его помощью экспериментирующий над снимками, согласился и начал колдовать над картиной Вермеера "Девушка, читающая письмо у окна". Григорий изъял из рук девушки письмо, а вместо него вложил в руки сотый номер журнала. Редакторам так понравилась эта идея, что они предложили Григорию Виницкому стать куратором выставки "Тель-Авив – 2000", о которой было объявлено в этом юбилейном номере.

Одновременно открылась выставка десяти лучших фотографов Израиля, где представлены были и новые работы Виницкого. Один снимок – в его обычной манере, два других обработаны на компьютере. Фотографии "Сера в Яффо" и "Тель-авивский пляж" являют собой дань уважения искусству пуантилистов.

И, наконец, в Доме художника открылась персональная выставка художника. Там мы и встретились с ним, чтобы поговорить о его – неизвестной широкой публике – деятельности.

Мало кто знает, что фотомастер Григорий Виницкий по профессии – режиссёр. Его "заказные" ленты, сделанные на Ленинградской студии научно-популярных фильмов, отмечены медалями на международных фестивалях, а те, что были созданы для широкого экрана, до зрителя, как правило, не доходили. Своими фильмами Григорий Виницкий всё время вторгался в зону запрета.

ПОТРЯСЕНИЕ ОТ ФИЛОНОВА

Во время открытия выставки Григорию сообщили, что уже битый час его дожидается неизвестный, желающий с ним познакомиться. Как оказалось, этот человек хотел увидеть Виницкого, чтобы рассказать о том, как он, Георгий Шапиро, в ту пору вольнослушатель Академии художеств в Ленинграде, пришёл на показ фильма о художнике Павле Филонове. В те годы многие, в том числе и профессиональные живописцы, не говоря уже о студентах академии, даже не знали, кто такой Филонов, а он, вольнослушатель, был в курсе, ибо занимался у Бориса Исааковича Гурвича – филоновского ученика.

Народу на просмотре было много, чуть ли не из всех творческих вузов Ленинграда. Мало кто видел картины этого художника, ибо на них был наложен негласный запрет. А тут вдруг фильм! Но никто не знал в тот момент, что это только отснятые кино-эпизоды к ленте о художнике и просмотр был устроен затем, чтобы откликнулись те, кто знал Филонова, и его ученики – дабы завершить фильм о запрещённом живописце. Но никто из них не откликнулся. Разве что на следующее утро позвонили из КГБ.

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСКУССТВА

Прямо в выставочном зале, окружённые фотоработами, мы повели с Григорием Виницким беседу о кино.

– Как возникла идея снять фильм о Филонове?

– Мой друг-режиссёр познакомил меня с Евдокией Николаевной Глебовой, сестрой Филонова. У неё дома хранились картины брата. Дело в том, что Филонов свои картины никому не продавал. Более того, когда ему заказывали работу, он брался за неё, начинал, но, как правило, с заказчиками спорил и на этом всё заканчивалось. Таким образом, и "заказная" картина оставалась у него дома.

Все свои картины он завещал Музею революционного искусства, о создании которого мечтал всю жизнь.

После смерти Филонова картины перешли к сестре. Она берегла их как зеницу ока и никому работы не продавала. В те годы и высокое начальство считало своим долгом сделать всё, чтобы эти картины увидело, как можно меньше народу, да и сестру художника редко кто навещал.

Изредка иностранцам удавалось попасть к Евдокии Николаевне. Они предлагали ей деньги, желая приобрести хоть какую-нибудь из работ, но сестра, как в своё время и брат, стояла на своём: храним для музея, как завещал брат. Надо отметить, что Филонов жил впроголодь. Его дневной рацион состоял из половины буханки хлеба и воды. Бывало, друзья приглашали его в гости, хотели накормить. Но он отказывался, объясняя свой отказ так: всё равно надолго не наемся, а только нарушу свою диету

В его комнате стояла раскладушка, на ней – шинель, которой он укрывался, а рядом мольберт, краски, холсты – это и составляло всё его имущество. Умер он от голода в блокадном Ленинграде.

– Где вы раздобыли камеру, плёнку для сьёмок?

– Я тогда занимался во ВГИКе, под курсовые работы мне выдавалась плёнка и камера, а какое-то количество плёнки я докупил. Официально же я подал заявку на другую тему, получил разрешение, но на деле начал снимать фильм о Филонове.

Сестра художника была уже очень пожилой, она чувствовала, что скоро умрёт и хотела кому-то передать коллекцию, чтобы и тот человек не продавал картины, а берёг их для будущего музея. К сожалению, такого человека она не нашла, хотя долго искала. В конце концов она решила передать картины в Русский музей, где их разместили подальше от зрительских глаз, на последнем этаже.

До самой перестройки были они невидимыми, лишь изредка случались исключения, когда их экспонировали на таких выставках, как, например, "Москва – Париж" в 1981 году.

Увидев эти картины в доме Евдокии Николаевны и был потрясён. Такие работы скрывают от людей! Я понимал, что если Евдокия Николаевна передаст их в советские музеи, то там их надежно упрячут от посетителей. Быть может, потому и решил запечатлеть их на пленку.

Я отснял три коробки – сколько смог. Но работу завершить не удалось. Состоялся всего один просмотр материала. Я-то надеялся, что откликнутся ученики, но вместо этого раздался звонок из всезнающей организации, куда меня и вызвали. Там предупредили, что ещё один такой просмотр – и они побеседуют со мной уже не здесь, в Ленинграде, а в совсем других, очень далёких краях. И я, естественно, больше никогда и никому материал не показывал.

– Плёнка сохранилась?

– Я уехал в Израиль. Материал остался в Ленинграде. Что стало с плёнкой – не знаю. Думаю, она не сохранилась.

"ФЕНОМЕН ПСИ"

Был ещё один "самиздатовский" фильм – "Феномен пси" (или, вернее, материал к нему) Григория Виницкого. А началось всё с того, что как-то попал он на лекцию по парапсихологии и очень заинтересовался этой темой. Он даже познакомился с лектором по фамилии Наумов, сразу же заявив ему, что готов снять фильм об этих проблемах – опять же как работу для ВГИКа.

Лектор уехал в Москву, но о предложении Григория не забыл. Некоторое время спустя они стали обмениваться «зашифрованными», как им казалось, посланиями.

Наумов шлёт телеграмму из Москвы: "Готовь плёнку".

В ответ: "Всё готово, жду".

Потом опять телеграмма из Москвы: "Готовь камеру".

В ответ: "Аппаратура готова. Когда?"

И снова послание Москвы: "Скоро приеду. Будь наготове".

Наконец через некоторое время: "Приезжаю".

И ещё что-то в том же незабываемом стиле – мол, "грузите апельсины бочками".

Вскоре Наумов приехал: "Бери камеру – едем снимать"

– "В чём дело? Что и кого?"

Но Наумову не до объяснений: "Увидишь совершенно невероятные вещи"

Делать нечего: невероятные так невероятные. Григорий позвонил товарищу, попросил его захватить ещё и вторую камеру. А сам собрал группу из пяти человек (плюс прожектора, камера, плёнка) и на двух машинах поехал по указанному адресу.

И ТУТ НАЧАЛОСЬ ЧУДО!

О чуде надо говорить только с тем, кто к нему прикоснулся. Потому передаю нашу беседу с Григорием Виницким слово в слово:

– Кто был вашим очередным киногероем?

– Прибыли. Знакомимся: Нинель Кулагина. Ей тогда было около сорока лет. Симпатичная женщина.

Здесь же и муж – капитан второго ранга в отставке.

Ещё не понимаю, почему мы приехали именно к ней. Мне объясняют, что Кулагина способна перемещать предметы воздействуя на них взглядом. Всё, что мне говорят, воспринимается как нечто совершенно нереальное. Но раз приехали, надо работать. Ставим осветительные приборы, готовим две камеры – я специально предусмотрел именно две. Одна должна была дать общий план: как снимается кино, и чтобы было видно, что без всяких трюков. А второй камерой я лично должен был снимать крупный план: предметы, которые будут передвигать взглядом.

Вместе с Наумовым из Москвы приехал журналист Лев Колодный.

И вот мы готовы к съёмке, ждём. Кулагина пытается что-то сделать – ничего не получается. Проходит полчаса – всё на том же месте. Проходит час – ничего. Полтора часа – ноль. Я уже начинаю думать, что это лажа какая-то, что нас надули. А ведь старался, привез людей, аппаратуру...

Так прошло, наверное, часа два, не меньше.

И вдруг началось чудо!

Следует сказать вот что: Кулагина нам сообщила, что для разминки она начнёт раскручивать стрелку компаса. И вот стрелка внезапно начала вращаться в заказанную нами – я подчёркиваю: нами – сторону.

По часовой, против часовой...

Совершенно фантастическая вещь! Посмотрели: под столом ничего нет. В руках у Кулагиной тоже пусто. А стрелка ведь вращается!

Затем стали перемещаться вещи.

– Что чувствовали лично вы?

– Я полагал, что это гипноз. Я думал так: вот проявим плёнку и увидим, что все предметы даже не стронулись с места.

"Я НЕ ВЕРИЛ СВОИМ ГЛАЗАМ!"

– Она передвигала спичечный коробок, спички, колпачок от кисточки, колпачок от авторучки, который ей подбросил Лев Колодный. Важно отметить, что это были случайные, но не железные предметы (чтобы её нельзя было заподозрить в использовании магнита). Всё, что происходило, выглядело абсолютно нереально.

После съёмки я сдал в проявку материал. Я думал: проявим – наверняка всё окажется на своём месте, а виденное нами – обычный гипноз.

– А что показала плёнка?

– Проявили, и оказалось, что все предметы движутся. Сбежались сотрудники цеха проявки и лаборатории ОТК, где просматривают материал. Я не хотел шума и объяснял им: "Девочки, это комбинированные съёмки. Мне для ВГИКа надо. Там внизу, под столом – магнит. Я его передвигаю – и всё двигается.

– Девочек, наверное, убедить можно, а как быть с начальством?

– Мне тоже это было непонятно. Материал лежал проявленный, и я не знал, что с ним делать. Да и кто в это чудо поверит? Но в то же время Льву Колодному, журналисту, который присутствовал на съёмках, удалось пробить материал о Кулагиной в "Московской правде". Он позвонил: "Читайте газету". Я купил номер, принёс на студию, положил на стол директору. Он прочитал: "Да, интересно"

Я говорю: "Хотите посмотреть?" – в статье упоминалось о съёмке. – "Конечно". – "Тогда пойдёмте в зал".

И вот с директором студии и главным редактором мы смотрим этот материал, и они тоже в шоке. Что с этим делать, никто не понимает.

Я тогда им говорю: "Но есть же статья в газете!"

Директор соглашается: "Хорошо. Попробуй. Поезжай в Москву".

И я поехал в Комитет кинематографии со статьей и отснятым материалом. Начальником управления научно-популярных фильмов в то время был, если память мне не изменяет, некто Сазонов – бывший полковник КГБ.

Я показал ему статью. Он прочёл: "М-да, интересно". – "Хотите посмотреть? Пошли в зал".

После показа проговорили часа два. Разговор закончился тем, что я получил разрешение делать фильм о Кулагиной. На крыльях полетел в Ленинград, прибежал на студию и сразу же решил показать материал кое-кому из сотрудников, которых хотел пригласить в киногруппу.

Сдал материал в проекционную, а сам пошёл в зал, где уже набилась куча народу, хотя пригласил я всего несколько человек. Сидят, ждут. Начался просмотр, но почему-то показывают другой мой фильм.

Бегу к киномеханику: "В чем дело? Что случилось?" Отвечает: "Коробку забрал заместитель директора"

Бегу к заму. Он мне протягивает телеграмму из Москвы за подписью товарища Сазонова. Читаю. Большими буквами пишется: "РАЗРЕШАЕТСЯ СНИМАТЬ ФИЛЬМ ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ». Точка.

Коробки я, конечно, получил обратно, но «секретный фильм» снимать не стал. Отказался.

Дальше началась длительная осада, борьба за фильм длилась года три-четыре, а может, и пять.

– И как развивались события дальше?

– Меня "пригласили" в компетентные органы, в обком партии, в идеологический отдел. В это время я подал заявление в Союз кинематографистов – всё-таки мой фильм получил золотую медаль на международном фестивале.

Встречает меня председатель секции научно-популярного кино и шепчет: "Гриша, что случилось?" Я говорю: "Всё в порядке. Я не враг народа". А он мне в ответ: "Ты же понимаешь, в Союз мы тебя принять теперь не можем!” Удивляюсь: "Как?! Позвоните, узнайте. Всё в порядке".

И я стал объяснять ему, что материал о Кулагиной – это как научный эксперимент, для науки важно, чтобы такие явления были зафиксированы. А компетентные организации меня отпустили с богом.

Когда я был в обкоме партии, в идеологическом отделе, там со мной беседовала чиновница (забыл фамилию) – очень страшный человек.

Она спрашивает: "Видели ли ваш материал директор студии и главный редактор?".

“Говорю, что видели? Сначала прочли статью, а потом я показал фильм".

Она улыбается. Интересуюсь, почему. Оказалось, они были у неё в кабинете и сказали, что фильм не смотрели и не знают о нём ничего.

Директор студии и главный редактор отказались от того, что видели своими глазами.

– А что с Кулагиной?

– Началась самая настоящая травля. Стали выходить направленные против неё статьи, её называли аферисткой, обманщицей. Это было ужасно! Родители моей героини жили в коммунальной квартире – их тоже травили. Соседи кричали: "Твоя дочь – шарлатанка!"

Я узнал, что журналисту Львову, который писал по заказу обкома разгромные статьи против космополитов и прочих, на сей раз заказали публикацию о Кулагиной.

Я старался помешать выходу этой статьи. И потому обратился к философу Бонифатию Михайловичу Кедрову – тому самому, кто помог скинуть "народного академика" Лысенко.

Он был директором Института истории науки. Я поехал в Москву, показал ему и его сотрудникам материал.

Кедров сказал мне, что явления этого рода впервые зафиксированы на плёнке, и обещал помочь. Он мне посоветовал обратиться в отдел науки ЦК КПСС.

"Хорошо, – сказали в отделе, – позвоните такого-то числа".

Звоню и слышу: "Знаете, у нас заболел киномеханик. Смотреть фильм здесь мы не можем. Закажите где-нибудь зал, и мы приедем".

Они боялись смотреть этот материал в ЦК! Тогда я заказал зал во ВГИКе. И в назначенный час к институту подъезжают два чёрных лимузина. Из них вышли (из каждого по три) – люди в одинаковых костюмах, галстуках, рубашках.

Во ВГИКе шок!

Прошли в зал. После просмотра – о фильме ни слова. Вот такая была реакция.

Когда я им вторично позвонил, мне было сказано, что в Ленинграде есть свой обком и связываться с ним они не хотят.

"Но хоть статью остановите!" – "Хорошо, статьи не будет".

– И статья не вышла?

– Нет, всё-таки вышла. Но через полгода. В тот момент они её остановили, а потом, вероятно, Ленинградский обком опять надавил.

– А какова была реакция учёных?

– Был просмотр в университете, но, надо заметить, большинство учёных отказывалось смотреть фильм. Они предпочитали просто его не видеть и не вмешиваться в запрещённую область. Буквально единицы согласились посмотреть материал. И только один из них – астроном и математик, сотрудник Пулковской обсерватории, где я тоже устроил просмотр, – не побоялись дать положительное – причём, письменное – заключение по поводу материала. Но таких случаев было один-два.

Один из профессоров, не хочу называть фамилию (его можно понять – он сидел в своё время), согласился посмотреть. Потом заговорил о фильме. Я поставил магнитофон на стол, и профессор сперва не обратил на это внимание. Начал он с положительной оценки материала, но увидев микрофон, мгновенно изменил свою позицию и постепенно пришёл к полному отрицанию увиденного.

Вот такие интересные вещи происходили с людьми.

Как-то требуют меня срочно к начальнику производства киностудии. Говорят, тебя к телефону. Оказалось, звонит главный психиатр Ленинграда: "Вы тут пропагандируете Кулагину. А знаете, что она психический больной человек?" – "Да, знаю". – "А вы пока нет! Так что, пожалуйста, прекратите всё это!"

Давление было очень сильным.

К Кулагиной приезжали с киевской студии, предлагали сняться у них. Но она отказалась: "Буду работать с Виницким".

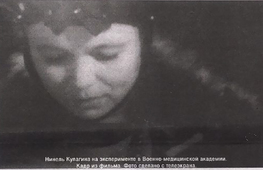

Один эпизод фильма был снят в Военно-медицинской академии. Договорился через друзей об энцефалограмме мозга Кулагиной. А через какое-то время звонит человек (я договаривался через него о съёмках) и говорит: "Знаешь, у людей в академии большие неприятности. Но всё же условились с начальством, что они посмотрят материал и, может быть, конфликт как-то уладится".

"ЭТО НЕВОЗМОЖНО. НО ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ!"

– В эксперименте были задействованы приборы. Что показывали они?

– Учёные Военно-медицинской академии были поражены необычными способностями Нинель Кулагиной. Руководитель лаборатории, где проводились съёмки, повторял: "Это что-то невероятное!"

Кулагина, желая ещё более его удивить, вдруг предложила: "Подключитесь и вы к датчикам. Я сделаю так, что у нас с вами частота пульса будет синхронной".

Врач в изумлении: "Синхронной?! Это невозможно. Но давай попробуем".

Он подключился. Нинель взяла его за запястье. Вначале на экранах осциллографов, стоявших в противоположных концах лаборатории, пошли, как и положено, разные кривые. Но через несколько минут самописцы стали работать синхронно.

Удивлённое лицо руководителя запечатлела вторая камера, наблюдавшая за тем, как идут съёмки. Удивление в том числе от того, что Кулагина сообщила – она может ускорить (это зафиксировали осциллографы) или, наоборот, замедлить пульс.

В академии находился и учёный Сергеев, исследователь "нестационарных математических полей"

В эксперименте с Кулагиной он предложил использовать созданные им прибор и датчики, которые, как он утверждал, чувствительны к изменениям биополя человека.

Физики же в один голос утверждали, что этого быть не может, и требовали, чтобы Сергеев объяснил им принцип действия прибора. Но Сергеев отказывался, ибо считал, что его идею могут украсть.

Биополе Кулагиной (согласно показаниям прибора Сергеева) оказалось на один-два порядка мощнее, чем у других людей.

РАЗВЕНЧАНИЕ СЛУХОВ

Сергеев мечтал получить деньги на свои дальнейшие разработки и убедил Григория Виницкого дать ему киноматериал, который он надеялся показать в КГБ. Учёный считал, что гэбэшники заинтересуются (в своих, конечно, целях) людьми типа Кулагиной и просубсидируют дальнейшее изучение этого феномена.

Сергеев получил копию материала и показал её в КГБ.

Здесь стоит сделать отступление и напомнить современному читателю: в те годы ходили разговоры, что в этой организации проводились работы в данной области. Но режиссёр Виницкий подвергает эти слухи сомнению: "Ни Кулагину, ни Сергеева в КГБ не вызывали (ни до, ни после показа) и сотрудничество в этой области не предлагали". А его, режиссёра, в отличие от Сергеева и Кулагиной, пригласили "для разговора" в КГБ. Там интересовались первым просмотром и, что важно, первыми зрителями. Каково же было разочарование интересующихся, когда они услышали от режиссёра, что первыми зрителями были сотрудники КГБ, ибо это им доктор Сергеев показывал фильм. А он, Виницкий, там не был, ибо не мог прийти в тот вечер.

Нинель Кулагина, считает Виницкий, была очень сильным экстрасенсом и, если бы КГБ занялся этим вопросом, то её не преминули бы пригласить на "беседу". И об этом она бы непременно рассказала своему режиссёру.

ПРОИЗРАСТАНИЕ ЧУДА

Как уже было сказано, главный психиатр Ленинграда предупредил режиссёра Григория Виницкого, чтобы тот не пропагандировал Кулагину, ибо она психически больной человек, а вот режиссёр – «пока (!) ещё нет»". Но так говорил психиатр, а лечащий врач, доктор Беляев о своей пациентке был другого мнения. Впрочем, об этом чуть позже.

Сначала – о том, как сама Кулагина обнаружила, что обладает удивительными способностями. В фильме она рассказывает об этом «произрастании чуда».

Во время войны Кулагина служила радисткой в танковом корпусе. В одном из боев была ранена и контужена. В госпитале нянечки приносили больным шерсть для вязания.

Однажды Кулагина сказала нянечке: "Дай мне моток красной шерсти".

А та, заложив руки за спину, произнесла: "Угадай, в какой руке?"

И Кулагина выкрикнула: "В правой!"

"Вдруг я поняла, что стала "видеть", – призналась она с экрана, – причём, то, что никогда не видела раньше".

После прозрения с Кулагиной никто не садился играть в домино. Она всегда видела, какие у кого камни в руках.

И способности к телекинезу она обнаружила у себя случайно.

Однажды присела рядом с дочерью, которая готовила уроки. Засмотрелась на промокашку, лежавшую на столе. И вдруг эта бумажка начала перемещаться, добравшись до края стола. Дочь аж подпрыгнула на месте: "Мама, ты видела?! Промокашка сама двигается".

Мысль о том, что перемещение промокашки связано с её взглядом, она отгоняла прочь. Но затем решила проверить свои подозрения. Опять стала "толкать" предмет взглядом: получилось!

Происходящее страшило и забавляло. Она повторяла и повторяла свое маленькое чудо.

Повторение, как выяснилось, закрепляло неожиданно проросшие способности.

Кулагина на самом деле состояла на учёте в психиатрической больнице – это был результат ранения и контузии. Там она познакомилась с доктором Беляевым, который заинтересовался возможностями своей пациентки. Более того, он, побывавший в Индии, научил Нинель заниматься саморегуляцией (помните историю с пульсом?) по системе йогов.

Она могла регулировать и температуру тела, и дабы зафиксировать это, производили замеры температуры под мышкой: под правой – 39 градусов, под левой – 35. Вот зафиксировали и это.

Доктор Беляев, многому обучивший Кулагину, считал, что она и вправду обладает необычными способностями.

МИСТИКАМ НЕ МЕСТО В НАУКЕ

После просмотра материала, на этот раз в Московском университете, был задуман новый интересный эксперимент. Его предложил и хотел провести профессор Терлецкий, зав кафедрой теоретической физики.

К делу подошли со всей серьёзностью: грузы, которые Кулагина должна была перемещать, были отделены от неё стеклом, но главное состояло вот в чём: можно было не только фиксировать перемещения предмета, но производить замеры груза и определять величину силы, воздействующей на предметы.

Кулагина и Виницкий приехали в Москву. Терлецкий провёл эксперимент. Все вышло отменно. Договорились, что в ближайшее время нужно встретиться вновь, чтобы всё зафиксировать на плёнку. На том и расстались.

Вскоре Виницкому в Ленинград позвонила жена Терлецкого.

Она – вся в слезах – умоляла не приезжать в Москву на съёмки и вообще оставить её мужа в покое. Оказалось, профессора вызвал ректор и предложил ему оставить кафедру теоретической физики в связи с тем, что тот, по мнению ректора, занимается мистикой.

Виницкий немедленно связался с Бонифатием Кедровым, возглавлявшим Институт истории науки, и попросил и на этот раз (как и в случае с ленинградским обкомом и статьей Львова) уладить конфликт.

Кедров обещал помочь. И действительно, через пару дней профессор Терлецкий сообщил, что всё в порядке и его не уволили – он остаётся.

ПАРУ СЛОВ НЕ ДЛЯ ЗАПИСИ

Жил в Свердловске профессор Добровольский, тот самый, который открыл Розу Кулешову – ещё одну обладательницу удивительных способностей. Роза различала пальцами цвета предметов, листков бумаги, кусочков материи, спрятанных в чёрные конверты.

Надо же было так случиться, что Виницкого пригласили снимать на свердловскую киностудию. Заодно (вернее, прежде всего) он решил взять интервью у профессора Добровольского.

Беседа длилась три часа и была записана на магнитофон.

Добровольский рассказал, что он разработал оригинальную методику развития парапсихологических способностей. Женщины, утверждал он, более чувствительны, чем мужчины, и быстрее обучаются.

Из числа студентов он выбрал трёх девушек и за сравнительно короткий срок научил их различать пальцами цвета предметов. За время исследований он убедился, что пара-способности – это не мистика и встречаются они даже чаще, чем можно было бы полагать.

Когда же беседа подошла к концу, профессор сказал молодому режиссёру: "А теперь выключи микрофон. Я скажу тебе пару слов не для записи"

Это было откровение старого учёного, не предназначенное для посторонних ушей.

ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ

Среди нас живут люди, наделенные дарованиями наподобие тех, что развили в себе Нинель Кулагина или Роза Кулешова. Как свидетельствует Григорий Виницкий, он обнаружил ещё двух обладателей сходного дара.

На одной из вечеринок молодой человек, режиссёр киностудии "Мосфильм", продемонстрировал ему следующий эксперимент. Он снял с руки часы, положил их на ладонь, накрыл другой рукой, а через некоторое время развел ладони в стороны.

Виницкий наблюдал, как часы зависли в воздухе и лишь несколько секунд спустя упали на стол. Человек с "Мосфильма" признался, что такой эксперимент дается ему с большим трудом, после него он плохо себя чувствует, болит голова...

Второй обладатель пара-способностей, инженер из Ленинграда, проделал аналогичный опыт с сигаретой.

На просьбу Виницкого сняться в его фильме оба они ответили категорическим отказом, причина которого была понятна. Газеты публиковали разгромные статьи о Кулагиной и исследователях, занимающихся анализом этого рода феноменов.

ТЩЕСЛАВИЕ НА ГРАНИ СМЕРТИ

Кулагина любила удивлять людей. Она была тщеславна без меры, хотя знала, что эксперименты серьёзно отражаются на её здоровье.

В "Феномене пси" есть эпизод, когда Нинель читает цифры, стоя к ним спиной, – при этом она ни разу не ошиблась. Но за кадром осталось следующее.

Случилось так, что в этот момент закончилась плёнка. Ассистент отправился перезаряжать камеру, а прочие, в том числе и режиссёр, остались. И тут Григория Виникого осенило: если Кулагина называет цифры, не видя их, то, может, и картонки с цифрами стоит повернуть тыльной к ней стороной?

"Попробуем!" – предложил режиссёр.

И на сей раз Кулагина добилась стопроцентного "попадания"

Принесли камеру, попробовали заснять на плёнку и этот вариант. Но силы Кулагиной были на исходе. Ей даже стало нехорошо, и прямо на съёмочную площадку пришлось вызвать "скорую".

"Это как вдохновение, – объясняет Григорий Виницкий, – которое приходит к вам неожиданно, не по заказу. Но если последнее – общепризнанно, то пара-способности – нет. Вот потому, когда эксперимент не получается, все кричат: "Ага, этого в природе нет и не может быть!"

Эпизод с чтением цифр, повёрнутых лицевой стороной к стене, повторить не удалось. Тогда на съёмочной площадке составили протокол и подписались все, кто при эксперименте присутствовал.

КАК ЗАПИСАТЬ ЭМОЦИИ

Датчики Сергеева воспринимали биополе Кулагиной на расстоянии в метр. Учёный утверждал, что его датчики фиксируют и эмоции зрителей. С этой целью был устроен просмотр материала в Педагогическом институте имени Герцена, и режиссёр решил с помощью прибора проследить за реакцией аудитории.

"Могу утверждать, – говорил мне Григорий Виницкий, – что кривая, которую выводил самописец, совершенно точно соответствовала перепадам эмоционального состояния публики. Когда у Кулагиной ничего не выходило и разочарование зрителей граничило с равнодушием, линия оказывалась почти ровной, а когда предмет приходил в движение и публика взрывалась, самописец выводил вертикальные линии".

После просмотра в институте имени Герцена на Виницкого был написан донос (по всей видимости, кого-то из публики "заинтересовала" несанкционированная реакция режиссёра!).

РАЗВОРОВАННЫЕ КАДРЫ

"Феномен пси" в прокат не вышел. Исходный материал (негатив и позитив) этой курсовой не приняли даже на хранение во ВГИК, хотя сама работа удостоилась положительной оценки.

Но я свидетельствую, что своими глазами (ещё не будучи знакомым ни с фильмом, ни с режиссёром) видел эпизоды "Феномена пси" в других фильмах и телепередачах разных стран. Как говорится, картину разворовали, включив чужие кадры в свои "научные работы", не называя ни имени режиссёра, ни первоисточник, ни название фильма, из которого стибрили кадры и выдали за свои – ни другие исходные данные.

"Кадры из моего фильма кочуют по всему миру, – подтвердил Виницкий. – Я видел их в американской телепередаче, посвящённой пара-способностям, а в титрах сообщалось, что это кадры из официального советского фильма на эту тему.

Некоторые другие эпизоды "Феномена пси" фигурируют и в английском видеофильме по этой же проблематике; и на этот раз указывалось, что это "официальные советские киноматериалы". Меж тем существовали всего две копии "Феномена пси": одна хранилась у Григория Виницкого, другая – у Наумова, который привёз киногруппу к Кулагиной.

Материал демонстрировали и по израильскому телевидению. Но по окончании просмотра выступил местный иллюзионист и тоже стал передвигать предметы. Он прекрасно продемонстрировал свои возможности. Как говорится, ловкость рук – и никакого мошенничества. Однако, фокусы ещё не доказательство того, что и Кулагина пользовалась теми же методами.

Виницкий и в Израиле встречал людей неординарных. Он даже – по приезду в страну – хотел продолжить и здесь тему "Феномена пси", однако для этого нужны были камеры, плёнка, свет, киногруппа – короче, финансы. Но Виницкий – не продюсер, а режиссёр, тем более в то время – новый репатриант.

Он пять лет занимался "Феноменом пси" в Союзе и так и не смог пробить фильм. К тому же он помнит слова, сказанные ему профессором Добровольским.

НЕ ДЛЯ ПОСТОРОННИХ УШЕЙ

Вот что поведал ему Добровольский, на которого наседали и партийные инстанции, и академическая среда, требуя, чтобы он не только отказался от исследований уникальных способностей Розы Кулешовой, но и развенчал её как обманщицу.

"Я занимался этим делом лет восемь или десять, – сделал признание не для посторонних ушей, профессор Добровольский, – и пришёл к выводу, что дальше продолжать не следует. Я увидел, что такими делами здесь занимаются либо жулики, либо сумасшедшие. Поскольку я не отношу себя ни к одной из этих категорий, то решил оставить эту тему. Опубликовать посвящённую этим вопросам научную работу мне бы не удалось, да и сделать на этом имя – тоже. Я понял, что это надо оставить".

- S.В 1989 году Виницкий (написание фамилии с одним Н, как и у Мишки Япончика, с которым они – по утверждению Григория– родственники) посетил Ленинград, где встретился с Нинель Кулагиной. Она всё ещё надеялась, что о её дарованиях будет снят фильм. Но коммерческие организации, которые, по её словам, обещали финансировать съёмки, в итоге не дали ни копейки.

Вскоре Кулагина умерла, унеся свой божественный дар обратно на небеса. Осталась лишь её последняя фотография, созданная Григорием Виницким.

Ян Топоровский