27 сентября этого года исполняется 35 лет как умер Матвей Исаакович Блантер. Нет уже и многих его поклоников, о тем, кто помнит его песни, будет интересно почитать эти воспоминания.

27 сентября этого года исполняется 35 лет как умер Матвей Исаакович Блантер. Нет уже и многих его поклоников, о тем, кто помнит его песни, будет интересно почитать эти воспоминания.

Они вольно или невольно возвращают нас во времена, когда мы были молодыми.

Матвей Исаакович прожил интереснейшую и очень непростую жизнь. Он был обласкан властью, а иногда аходился на краю пропасти.

То, что я написал в этих заметках, лишь малая часть того, что в своё время услышал. Конечно, надо было записывать, но я и не думал, что когда-то это может пригодиться.

Валерий КАТЦ

Когда я задумываюсь что побудило меня об этом писать, то вспоминаю первые свои шаги в Израиле.

Трудовую жизнь здесь я начал со стажировки в одной из иерусалимских больниц. Как едко заметил доктор Илюша Пушкин, стоило это мне "полведра крови".

Есть в иврите слово "истаклют" – всматривание. А по-моему, и вернее, это смотрины.

В первый же день мне предложили описать больного. Немало историй мною написано... но сегодня это надо сделать на другом языке.

Тёмноволосый мальчишечка, нет и девятнадцати, стрижка "бокс", обаятельная чуть виноватая улыбка. Говорит негромко. естественно на иврите и только одно слово вдруг чётко произносит по-русски: "Катюша".

Попал под обстрел, с контузией перевели к нам. Б-г послал соседа по палате. Старик сносно говорил по-русски, хотя родом из Польши. С удовольствием помогал, когда я затруднялся. Несколько раз тоже повторил "Катюша", а я на мгновение забылся: "Катюша... Катюша..." И всё-всё вспомнил.

У меня есть старая фотография пожилого человека с внимательными, чуть ироничными глазами. Запомнился его очень характерный голос. И песни. Прекрасные песни.

Его перевели к нам в общую терапию из переполненной кардиологии, где с местами была напряжёнка.

– Кабинет отдам, – сказал я, когда узнал, что это тот самый Блантер.

В первый день он тяжело кашлял, был небрит, смотрел напряжённо.

– Меня зовут Матвей Исаакович, – представился он хриплым голосом.

На другое утро ему было видимо легче, и он улыбнулся своей привычной улыбкой.

– Меня зовут Матвей Исаакович, – представился он снова.

– Я помню, не беспокойтесь, и пожалуйста, не вставайте. Миллионы людей помнят, как Вас зовут и я тоже.

– Правда? – В глазах его светилась радость.

На счастье, освободилась двухместная палата.

– Не разлучайте меня с этим парнем, попросил он, – этот Леонид меня везде водит.

В те памятные дни я приходил на работу пораньше и начинал её с их палаты.

– Матвей Исаакович, Вы ходили звонить по телефону-автомату, я же Вам ключ от кабинета оставляю, – заметил я ему как-то.

– Да, ходил к автомату, а откуда Вы знаете?

– Вон двушки на тумбочке.

– М-да, хотел сказать с ключом не справляюсь, а вообще-то мне не удобно, все в очереди стоят на лестничной площадке, а я в кабинет. Зато каких людей я в очереди вижу. Вот Вы их такими не видите в жизни, а я вижу.

– Ну, почему же, ведь не композиторы и поэты, а именно эти люди меня всю жизнь и окружают.

– Мне всё-таки кажется, в жизни Вы их не представляете. Ну, вот очередь к телефону, все нервничают, ну и, конечно, слушают что говорит счастливчик, например "Алё, эт я. Ну чё, ничо да? А так чё нового, ничё? Витька не приходил? Ну а так чё нового. Витька не приходил да?" Понимаете, он же очередь отстоял, он её выстрадал, ну и должен отговорить своё.

Нет, я думаю Вы их в жизни не представляете. Или ещё у телевизора. Я вообще-то к телевизору не хожу, а тут подошёл как-то. Все чинно рядами сидят, фильм вроде смотрят. Тишина. Вдруг какой-то большой дядя поднимается и ни к кому не обращаясь переключает на другую программу, и что вы думаете? Никто не шелохнулся. "Что это он", – спрашиваю, "А чёрт его знает", – отвечает какая-то женщина. Минут через десять другой встаёт и тоже, ни к кому не обращаясь переключает снова. И что вы думаете? Смотрят покорно. Нет, я думаю вы не представляете в жизни этих людей.

Слушать его было удовольствием, и я спешил поделиться с кем-нибудь его очередным рассказом. "Записывайте, где ещё такое услышишь", – говорила мне Галина Васильевна, старшая медсестра, но где там. Всегда дел невпроворот.

Он быстро поправлялся и уже ходил по отделению, аккуратненький, худенький с седым безупречным бобриком в синем спортивном костюме и пушистых домашних тапочках.

– У меня никогда не было такого внимательного слушателя, – повторял мне Матвей Исаакович.

– Можно? – как-то постучался он робко в самое горячее время, – мне нужно ещё кое-что рассказать.

– Матвей Исаакович, если не возражаете, минут через сорок.

– Хорошо, значит, будет двадцать минут первого, я подожду.

В один из таких визитов он рассказал историю первого исполнения "Катюши". Рассказывал мне с удовольствием, а вот телевизионщикам не захотел. Обиделся на них. Исполняли как-то "Как служил солдат службу ратную", на слова Константина Симонова и объявили: "Музыка народная", Матвей Исаакович позвонил на телевидение: "Я себе представляю, что вы будете объявлять после моей смерти".

Он рассказывал, но я сейчас уже не помню, кто должен был быть первым исполнителем "Катюши" на большом торжественном концерте, к которому долго готовились. Матвей Исаакович очень гордился "Катюшей" и ещё до концерта исполнил её в доме известной Натальи Шпиллер.

– А ну-ка ещё раз, – попросила она и подмигнула Михаилу Гаркави, который тогда был её мужем.

– Они магнитофон что ли включили?

– Не было тогда магнитофонов, тридцать восьмой год на дворе стоял. Просто Миша карандашом слова записал, а через несколько дней Шпиллер позвонила и сказала, что уже исполнила "Катюшу" на каком-то небольшом выступлении.

– После Шпиллер я петь не буду, – заявила обиженная и тоже очень известная.

Пришлось срочно искать кого-нибудь для концерта. Помог Кнушевицкий, так первой исполнительницей "Катюши" стала Валентина Батищева. Как говорил Матвей Исаакович, девочка из кинотеатра. Была уже осень, а летом того же 38-го года его пригласили написать музыку к какому-то проходному фильму. На машине привезли в Серебряный бор. Привезли и поэта Исаковского, написать слова. Выпуском руководила жена Ежова, министра внутренних дел, или как его называли его тогда называли комиссара, предшественника Берии. Им чётко объяснили задание, дали срок и уже через несколько дней прослушивали. "Нам хорошо заплатили", – вспоминал Матвей Исаакович и... развезли по домам. Работать с поэтом было приятно. Уже в машине композитор сказал поэту:

– Ничего плохого не хочу сказать про слова к песне, но музыка получилась, дерьмо.

Исаковский промолчал. Уже прощаясь на Суворовском бульваре, где тогда жил Блантер, поэт заметил:

– Знаете, слова ведь тоже дерьмо.

– Может есть что-нибудь хорошее? – спросил композитор.

– Да, вроде нет, – не мог сосредоточиться Исаковский.

Они встречались часто, Матвей Исаакович теребил поэта:

– Ну, придумайте что-нибудь такое...

– Ну, вот есть один куплет, но не знаю...

Поэт ещё не дочитал первые строки, как композитор уже почувствовал музыку на слова: "Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой... " Кроме первого куплета ничего не было. Исаковский на другой день уезжал в Крым, и Матвей Исаакович несколько раз строго наказал сочинить ещё несколько куплетов. Всю ночь ему грезилась "Катюша". Утром он пошёл на телеграф дать телеграмму Исаковскому и автоматически нарисовал на бланке ноты. Когда Исаковский вернулся, то привёз двадцать куплетов на разных листах и листочках. Блантер был строг в отборе. Так родилась "Катюша".

К исполнителям он был придирчив. Даже концерт в честь 85-летия не хотел: некому петь.

А предложили концерт в Колонном зале.

– Вы же великий, – подбадривал я его, – и концерт Ваш должен быть именно в Колонном зале.

– Не знаю я великих, пишу простенькие песенки, а ещё посмеиваются: "Каку вижу, каку слышу..." или "В городском саду сегодня шпилт а духовой...". «Небось тоже знаете продолжение», – заметил он с улыбкой.

– Это же Ваши очень популярные песни.

– Я их люблю, но петь сейчас некому.

– Но, у Вас же всегда были хорошие исполнители.

– Да, Бернес у меня не пел.

– Разве? А "Враги сожгли родную хату"?

– Ну, было один раз, Исаковский подписал ему, неудобно уже было отказывать.

– Но были же у Вас и очень хорошие, Бунчиков, например, или Евгений Беляев, просто прекрасный.

– Прекрасный, считаете? Ну, ничего.

– Ничего? А был кто-нибудь прекрасный?

– Был, конечно, например Жора.

– Это какой Жора?

– Как какой?

Матвей Исаакович был искренне удивлён.

– Виноградов. Голос у него был просто вкусный. Помните: "С берёз неслышен невесом слетает жёлтый лист, старинный вальс осенний сон играет гармонист..." таких, как Жора, не было. Жора и "В лесу прифронтовом" это же целая эпоха. Но выпивал он, ну и болтанул что-то на банкете в Болгарии. Да, ничего особенного он не сказал, но заложили его.

Помнится, Козловский за кулисами однажды во время концерта во Львове в честь дня Победы истерику устроил, как можно в одно отделение ставить двух теноров, не буду я петь. Мальчишку этого из военного ансамбля впихнули.

"Мальчишкой" был как раз Виноградов.

– Не пойте, – спокойно сказал композитор, – вот так всю жизнь и будете всех теноров бояться.

Артист успокоился и в концерте спел прекрасно.

Пока он лежал в больнице, я старательно выяснял у всех друзей, что он ещё написал.

– Любишь песни Блантера? – как-то спросил я нашу подругу, преподавательницу Гнесинского училища.

– Да только за одну "Чернобровую казачку" его нужно любить.

– Между прочим, – заметил её муж Саша, – он написал "Летят перелётные птицы" в конце сороковых, об отъезде тогда, конечно, речи не было, но посадки шли полным ходом.

Не всегда Матвей Исаакович был в фаворе. В середине тридцатых, по совету друзей и коллег уезжал в Магнитогорск, спасался. Рассказывал он об этом подробно.

– Неужели Вы тоже боялись, – спросил я как-то.

– Боялся. Как все. Помню однажды мы сидели на концерте в Большом. Я прижался к Мите. Помните, был такой композитор Покрасс? Александр Пирогов исполнял мою песню "На просторах родины чудесной". Нас предупредили, что на концерте присутствует Сталин. Мы искали глазами вождя в одной из лож. Он вышел из-за занавески и слушал стоя. "Это конец, – подумал я, – а может, слава".

Вскоре мне вручили Сталинскую премию.

– А знаете, – вдруг загорелся он, – вручал Михоэлс. Пожимая руку, Соломон сказал: "Хороший ты парень, а в театр к нам не ходишь". Не понимал я идиш.

Я подумал тогда: на Михоэлса русские ходили, так он был популярен и велик, а Блантер боялся. Наверняка боялся разбудить в себе того еврея, каким воспитывали в семье. Может, я ошибался. Трудно судить.

– Знаете Валерчик, – как-то говорил он, – старики не представляют себя не в строю. Вот почему Козёл поёт, да он не может не петь.

Заметив мой непонимающий взгляд, пояснил: кличка у Козловского такая. У всех были клички и у Козловского.

– А у Вас?

– И у меня. Меня звали Мотя.

– Почему Мотя?

Тут я должен заметить, что ничего особенного, услышать Мотя про Матвея, но в России это только женское имя.

– Светлов как-то написал мне стих:

Муза мне сказала просвещённая,

Захмелев, уж рюмок пять хватив,

Мотя – это слово сокращённое,

Полностью оно звучит – мотив.

– Вы были так хорошо знакомы со Светловым?

– Конечно. Вот помню как-то во время войны ездили мы с бригадами артистов на фронт. Приехали однажды очень поздно в одну часть и нас расквартировали по домам в деревне. Мне сказал какой-то командир: "Поселитесь в этой избе. Здесь живёт корреспондент газеты, майор. Вообще-то он поэт, тоже из Москвы". Утром я проснулся от стука. Майором оказался Светлов. "Фейгелэ, – тянул он жалобно, может ты привёз что-нибудь выпить?". Мы обнялись, я был счастлив. Ах, какой это был поэт!

– А Вы с ним ничего не написали?

– Да Вы знаете, ничего хорошего не получалось, хоть мы и дружили, а вообще-то написал, помните:

Чтоб ты не страдала от пыли дорожной,

Чтоб ветер твой след не закрыл,

Любимую на руки взяв осторожно,

На облако я посадил...

– Чувствуете шагаловский почерк?

Перед выпиской из больницы Матвей Исаакович начал хандрить. "Ничего не хочется, а вдруг всё вернётся. Всё плохо". Он говорил это ни к кому не обращаясь, видимо, не рассчитывая на реакцию или конструктивный ответ. Его доктор и я занимались другой историей болезни и ему вроде не мешали, а он сидел на диване, тут же в кабинете, и тихонько ныл.

– Ну что вы жалуетесь, – обратился я к нему, – вон вчера по телевизору съезд журналистов показывали, а потом концерт, так когда исполняли вашу "От Москвы до Бреста. нет такого места, где бы ни купались мы в пыли..." – весь зал запел, а там ветераны с орденскими планками сидели, а не пионеры. Он замолчал, как-то подобрался, потом подмигнул своему доктору:

– Оратор, а? – повёл он глазами в мою сторону.

Уже вечером, успокоенный, он провожал меня по традиции к лифту. Прежде чем нажать на кнопку, я ему кивнул, а он озорно подмигнул:

– Ну, что... от Москвы до Бреста?

Мы сохранили с ним самые тёплые отношения и потом. Я приезжал к нему домой, он готовил мне вопросы, чаще пустяковые.

Однажды рассказал, что как-то в конце сороковых его предупредили, что он должен обязательно присутствовать на очередном заседании Союза композиторов. Должны были разбирать его космополитические настроения и тягу к западной музыке. Было мнение, что свою музыку он списывал у американцев.

Настроение было ужаснейшим, ноги ватные. С защитными речами, как в тридцатые, уже никто не выступал. На заседание он пришёл первым. Народ помаленьку собирался, переговаривался. Блантера никто не замечал, даже те, кто вчера делился анекдотами, хлопал по плечу. Все ждали Тишу, знали, что он поехал "туда", при этом поднимались глаза, куда – не произносилось.

Ещё накануне Блантер просил Хренникова: "Умоляю, не приходи". Ожидание затягивалось. Вдруг дверь резко распахнулась, и в зал почти ворвался Хренников, мгновенно отыскал глазами Блантера и бросился его обнимать, повторяя:

– Мотя, ты уже пришёл, а я-то думал, что ты ещё не пришёл, а ты уже пришёл.

А Мотя не мог проронить ни слова и чувствовал, что плачет. Все вскочили, стали тискать Мотю, бить по плечу и по спине, как вчера, как ни в чём не бывало.

Потом Хренников рассказывал ему наедине, что "там", а где "там" осталось тайной, он сказал: "Вам не нравится музыка Блантера, а вот товарищу Сталину понравилась "На просторах Родины чудесной", не мог же он её, как сами понимаете, списать у американцев. Вопрос отпал сам собой.

К теме КГБ или как он говорил, НКВД, Матвей Исаакович возвращался не однажды. Интересно он рассказывал как-то про композитора Юлия Хайта. Как и многие тогда, Хайт невинно пострадал.

– Ну, уж к Хайту никак нельзя было прикопаться, – говорил Матвей Исаакович, но Хайт сидел, где именно Блантер не знал, но писал куда-то, чтобы с ним срочно разобрались. Хайт был человеком тихим, даже застенчивым, в то же время очень образованным.

Матвей Исаакович как-то не понимал – чтобы посадить совсем не обязательно было "прикапываться". И в этой связи я вспомнил, что мне рассказывал писатель Григорий Рабинков, (кстати, один из авторов первого букваря на идиш после хрущёвской оттепели), как сидел в одном из тайшетских лагерей. Там он научился класть печи и считал даже, что это спасло ему жизнь. Однажды ему разрешили выбрать помощника, и он остановил выбор на тихом маленьком еврее.

Как-то в субботу, вспоминал Рабинков, нас погнали в кино. В клубе звучал известный всем бравурный марш, где есть слова: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..." и далее тоже интересно: "А вместо сердца пламенный мотор..."

– Это я написал, – вдруг заявил помощник печника.

Надо заметить, что в лагере многие представлялись писателями, поэтами, Героями Советского Союза, ну, по меньшей мере, сыновьями известных однофамильцев. "Дурак", – урезонил помощника Рабинков, этот марш написал композитор Хайт. "Так я и есть Хайт", – захныкал помощник, понимая, что ему не верят.

Когда умер Сталин, Хайта освободили одним из первых. Считалось, что письма Блантера помогли, хотя при жизни вождя народов руки до этого дела ни у кого не доходили.

Хайт позвонил Блантеру: "Мотя, я приехал и стою у порога в фуфайке, не буду ни проходить, ни пить, ни есть, пока ты не приедешь".

– Поехали?

– Поехал, конечно, и очень был рад, что хоть кому-то смог помочь.

Запомнился его рассказ из раннего детства. "Мы жили в небольшом городке Почеп, Курской губернии. Стоял шум вокруг заканчивающегося дела Бейлиса. Евреи нашего местечка очень боялись погромов, прятались, заколачивали окна. Наша соседка Машка девка была добрая и популярная в казармах, в момент самого большого напряжения отвела нас туда. Я хорошо помню, что отец нёс на руках сестру, а за руку вёл брата, мама тоже несла младшего брата, а мы со старшим шли рядом с ней. У телеграфа дежурили мальчики – ждали телефонограмму из Москвы о результатах суда. И вот пришла телефонограмма, мальчики неслись со всех ног и кричали: "Невиновен, невиновен". Тогда стало ясно, что погромов не будет. А в казарме солдаты кормили нас булочками что оставляли от обеда. Это всё очень запомнилось."

– Вам повезло быть знакомым со многими знаменитостями, – заметил я ему однажды.

– Да, были люди очень интересные и не всегда мне понятные. Однажды мы шли с Маяковским по Дворцовой набережной в Ленинграде, и я сожалею, что не было свидетелей, когда я спросил его о Пастернаке, а Маяковский сказал: "Пастернак, простой обыкновенный гений. Вы ещё об этом услышите".

– А сам Маяковский каким был?

– Был он не совсем таким, каким его представляют, Маяковский любил жизнь.

– А конъюнктурил?

Матвею Исааковичу вопрос, видимо, не понравился.

– Вам сейчас хорошо рассуждать, а тогда время было другое и люди другие были – лучше. Вот помню закрывали "Габиму", на Тверском проходили демонстрации. Ах, какая это была публика, вы себе представить не можете. Правда, "Габиму" всё равно закрыли, ею кстати, тогда Вахтангов руководил. А теперь она, говорят, в Тель-Авиве процветает.

– А какой это был год?

– Какой год? Не помню. НЭП был.

Ещё в больнице, когда Матвей Исаакович зашёл однажды с очередным рассказом, он поведал мне историю футбольного марша, который, кстати сказать, играют перед всеми матчами на стадионах, на радио и телевидении. Марш этот настолько гармонично вписался в футбол, что трудно представить сегодня наши стадионы без него. Знают его все, как таблицу умножения, как программу "Время", как "Катюшу". Сочинён он был по заказу, а также просьбе спортивного комментатора Вадима Синявского, но мгновенно, между первым и вторым. Заметив мой непонимающий взгляд, композитор пояснил:

– Понимаете, между борщом и котлетами.

На радостях он напел его сыну Володе, тогда ещё подростку, который к музыке страстей не питал. Матвей Исаакович был очень доволен маршем. Экспромты ему вообще, говорят, удавались, однако марш он не записал, а на другой день с ужасом понял, что просто его забыл. Кинулся к сыну, тот на велосипеде делал круги по двору и бесстрастно сказал:

– Не помню.

Ноты надо было уже нести.

– Даю 500 рублей, – выкрикнул композитор, – большие деньги для 1938 года.

– Да? – переспросил сын и на удивление и счастье что-то из марша вспомнил.

Марш и сейчас незаменим.

– Матвей Исаакович, а во время войны Вы тоже писали?

– Да, и много.

– Ну, в начале, например...

– "До свиданья города и хаты", – ответил он как-то сразу будто готовился к моему вопросу.

– А в конце?

– "Под звёздами балканскими".

Уже поверив, что всю лучшую музыку тех лет написал именно он, я как-то бездумно спросил: "...лист зелёный, лист резной", тоже ваша музыка?

Он посмотрел на меня строгим и достаточно долгим взглядом.

Компьютера и интернета тогда ещё не то, что не было, а мы и слов таких не знали.

– К этой музыке я не имею никакого отношения.

– А кто это?

– Новиков. Я его любил. И ещё я любил Соловья.

– Соловьёва-Седого любили все, а про других некоторых, например, про Фрадкина, почему-то странно отзываются даже музыканты.

– Ну, ещё бы, он же председатель жилищного кооператива композиторов, но... он написал "Офицерский вальс", помните: "Ночь коротка, спят облака и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука..."

К успехам коллег Матвей Исаакович относился очень хорошо. Однажды в больничном коридоре напел мне "…зачем-зачем на белом свете есть безответная любовь", – прекрасно а? Я ему заметил: но это кажется не Ваша песня, а он – неважно, послушайте, как хорошо, и тихо допел куплет до конца.

Однажды воскресным утром мы всей семьёй заехали на несколько минут ко мне в больницу, не помню зачем, и застали его гуляющим по коридору.

– Вот, – представил я жену и дочь, – едем к родителям в Балашиху. Он по-доброму улыбнулся:

– Наверное, там будет много вкусных вещей.

Я пообещал что-нибудь привезти.

После выписки из больницы он звонил нам очень часто, и, если меня дома не было, моя Люба, опытный врач, консультировала его по телефону, но, если мы отсутствовали оба, дочь, будучи старшеклассницей, тоже давала ему советы, вполне толковые. Он благодарно реагировал: Анечка, Вы обязательно будете хорошим врачом.

Однажды, в день моего пятидесятилетия, позвонил в полшестого утра: «Валерчик. поздравляю, теперь вы тоже старичок».

Был случай, Матвей Исаакович заехал к нам в больницу навестить жену в кардиологии, было это в субботу. Он поднялся ко мне. Увидев, что я уже без халата, обрадовался:

– Валерчик, я вас домой подвезу. Машину он уже не водил, а шофёр Юра был как член семьи. Мы ехали по старой Москве. Я попросил с Пресни на несколько минут заехать на Тишинский рынок, а потом ко мне на Зубовскую. Матвей Исаакович был в плену воспоминаний.

– Вы ведь молодые, вы просто не представляете какие здесь были рестораны. А что подавали!

Он очень сочно рассказывал, что подавали.

– Вы знаете, когда Хаммер был ещё не Хаммер, а просто Гамер, по каким только злачным местам мы с ним тут не шлялись. А девочки какие были!

– Вы знали того самого Хаммера, который сделал Ленину предложение о помощи?

– Конечно, только с помощью не совсем всё так было, вернее не так. Это не он сделал предложение, а его отец.

– А он тут не причём?

– Ну, он был с отцом. Ленину когда-то до революции отец помог переправиться через границу, а когда его дело в Польше национализировали, отец вспомнил, кому помогал, ну и Ленин ему помог.

А Хаммер-сын был очень предприимчивый, он сначала всю стану карандашами наполнил, и на каждом было написано Хаммер, а позже ещё многое придумал, но потом вовремя смылся.

А с Ольгой это я его познакомил. Была такая замечательная актриса Ольга Вадина. В 37-м в этой связи всю её семью забрали. Она ведь с Хаммером в Америку уехала.

– Матвей Исаакович, так Хаммер же сейчас в Москве, позвоните ему в Хаммеровский центр.

– Это зачем?

– Интересно же через столько лет встретиться, да и в ресторан пусть пригласит в этом своём центре.

– Я не бедный человек, я вас сам могу пригласить в ресторан.

– Да, но это может быть интересная встреча, давайте, – подзадоривали мы с Юрой, а он:

– Ребята, вы не знаете, что такое НКВД.

Как-то он вспомнил интересный случай. В марте пятьдесят третьего, как раз после смерти Сталина, к нему домой явились Червинский и Менакер:

– Пятидесятилетие зажал? Будем отмечать. За наш счёт. Все будут.

– Да деньги есть, но какое веселье сейчас, боюсь не поймут нас, да и целый месяц уже прошёл.

– Пятидесятилетие будем отмечать, и все поймут.

– Отмечали?

– Ещё как, в ресторане. Народу пришло очень много, и не только друзья, а и коллеги и просто знакомые. Все очень радовались, и может даже не столько юбилею, сколько смерти тирана, но говорить об этом тогда ещё не было принято. Напряжение спало, но чего-то ещё боялись. Очень все напуганы были.

Не любил Матвей Исаакович официальностей, приёмов, на награды смотрел равнодушно. Как-то заболел сын Володя.

– Идут переговоры, – поведал он мне, – с женой одного гроссмейстера, чтобы она представила Володю в клинику академика Савельева.

– Зачем Вам посредничество чьей-то жены?

– Ну, как же, она жена экс-чемпиона мира по шахматам, её знают.

– Вы же сами народный герой, сами и обратитесь к Савельеву. Вот номер телефона клиники, представьтесь и спросите телефон академика.

– Ну, какой я народный герой.

– Вы же народный артист? И Герой Социалистического Труда.

– Всё равно я боюсь.

На другой день он звонил с отчётом.

– Я готовился к речи как в Лиге Наций, кажется впервые я назвал все свои звания, но академик прервал меня: "Композитор Блантер, песни которого знает весь народ?"

– Вы знаете мои песни?

– Ну кто же не знает "Катюшу", "Грустные ивы" или "Песню о Щорсе" – Шёл отряд по берегу, шёл издалека, шёл под красным знаменем командир полка...

– А Володю госпитализировали в тот же день, к нему даже профессор на дом приезжал. Очень хороший человек Володя, и биолог он хороший.

Однажды я обратился с просьбой.

– Матвей Исаакович, с Вами хочет познакомиться кантор московской синагоги.

– Кантор? – насторожился композитор, – а откуда Вы знаете кантора?

– Нас познакомил раввин.

– А откуда Вы знаете раввина?

– Мы вместе учились в школе и всю жизнь дружим.

– Да? Хорошо ребята устроились. Евреи, наверное.

Я не повторил просьбу. Очень уж он был осторожный.

Летом 1989 года в Москву из Америки приехал на гастроли по Союзу великий тенор Михаил Александрович, эмигрировавший в середине семидесятых в Израиль. По Москве его сопровождали мои друзья, тоже врачи Софа и Игорь Дорские. В разговоре он поинтересовался судьбой Блантера, а те, помня, что мы поддерживаем отношения, попросили у меня его телефон. Я порадовался за Матвея Исааковича, очень он тяготился одиночеством.

Александрович позвонил немедля с длинным и оживлённым вступлением. Блантер, однако был сух, сказал что к нему пришли, просил перезвонить позже. Больше они не связались.

– Почему? – не мог понять я, – он же Ваш хороший приятель, и он же из Вашей молодости?

– Да, но теперь-то он из Америки.

Ему непонятно было, что я тут не понимаю. Оцепенение тех лет у него так и не прошло.

Как-то он позвонил рано утром, и я услышал привычное:

– Алё! Вы слышите, да?

Он повторял это часто и не по телефону, а и сидя напротив собеседника, и у нас в отделении что-то вроде поговорки стало:

– Алё! Вы слышите, да?

– Валерчик, Вы уезжаете в Израиль?

– Да, а кто вам сказал?

– Циля Абрамовна, наша зав.поликлиникой.

Мне было неудобно, что он узнал это не от меня. Матвей Исаакович долго молчал, потом начал рассказывать:

– Мой старший брат был членом "Бейтара" и его немало преследовали, а однажды он сказал маме:

– Я должен уехать в Палестину, иначе меня посадят.

Он был маминым любимцем, но она не плакала, она сказала – поезжай. И, Вы знаете Валерчик, железнодорожный путь от вокзала и на сколько можно было видеть, был усыпан цветами. Это уезжал мой брат и его друзья.

– А когда это было?

– Как когда? В двадцатые.

– А как сложилась его судьба?

– Как сложилась? Разве тогда можно было узнать, как сложилась? Вот про младшего не очень давно сообщили мне, что его в плену немцы пытали и убили перед строем, а про старшего ничего. Ничего нельзя было знать. Вы ведь не знаете, что такое НКВД, а я только и знаю, что мой брат уехал в Палестину.

Я приехал к нему прощаться, привёз кефир и торт "Полено".

Он налил мне коньяку. Сам не пил, а только грустно смотрел на меня.

– Поезжайте, дорогой, может Вам будет хорошо.

Из Израиля мне очень хотелось ему написать или позвонить, но в первые месяцы всё как-то не складывалось, а в сентябре девяностого он умер. Совсем неожиданно для меня.

Я невольно написал о нём рассказ, который стал моим первым опусом.

Когда в Израиле гостила врач дома композиторов Циля Абрамовна, она кое-что рассказала мне о Блантере. Матвей Исаакович от кого-то услышал, сам уже поехать не мог, как она выступала на похоронах известного композитора. И Блантер к ней обратился:

– Когда я совсем уйду, скажите что-нибудь про меня, ну что захотите, я Вас очень прошу.

– И что, – спросил я.

Когда уже опустили гроб, я, глядя вниз обращалась вслух только к нему, что-то вспоминала, благодарила, прощалась, и была довольна, что выполнила просьбу этого дорогого мне человека.

Да, конечно, он был неоднозначным, и, может, в какое-то время рабом системы, но он несомненно был великим. Мои современники, да что там современники, сегодняшние школьники четко знают, кто тогда был прав, а кто нет, и каким надо было быть во времена сталинского террора и страха.

Лет через пять жизни в Израиле я посетил Москву. Мои друзья Игорь и Софа повезли меня на Новодевичье кладбище. Когда-то я сам водил туда гостей столицы. Сейчас понимал, что Блантер похоронен где-то в конце поля, мы же крутились пока в центре. И почти всё мне там знакомо. Кое-где появились новые захоронения, бюсты, памятники знаменитостям. Было чувство какого-то сильнейшего сожаления.

– Ладно, – говорю друзьям, – пошли дальше.

А они мнутся:

– Посмотри ещё, – говорят.

Как-то получилось, я оказался между ними, и обойти их не было возможности. Могила, в которую я упирался носками ботинок, напоминала грядку, почти на земле маленькая табличка с ладонь.

Машинально прочёл: Матвей Исаакович Блантер. Пробило током.

– Это всё? – спросил я почему-то громко.

– Всё, – сказали они одновременно, – теперь пошли.

Было очень-очень грустно. Ни памятника, ни бюста, ни доски. А ведь "Катюша" в России, да и не только, не менее популярна, чем, например, гимн.

С тех пор прошло много лет. Я ещё приезжал в Москву, попасть на Новодевичье как-то не удавалось. Думаю, на его могиле что-то уже есть.

Иногда я вспоминаю ту старую Москву, и мне кажется, что я иду по улице Неждановой через детскую площадку к дому композиторов по Огарёва 13, где он жил, а память цепко сохраняет его внимательные, чуть ироничные глаза, очень характерный голос, и песни. Эти прекрасные блантеровские песни.

Валерий КАТЦ

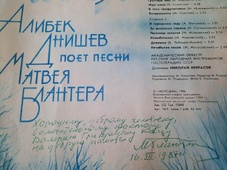

Фотографии из архива автора