В 2025 году исполняется 150 лет со дня рождения поэта и переводчика Саула Черниховского. Его творчество, богатое описанием природы и быта еврейской семьи на Украине, можно связать с детскими впечатлениями, полученными поэтом в доме Гутмана Черниховского в селе Михайловка. Саул Черниховский вcпоминал: «Особенно заметно в семье было присутствие маминых сестёр. Одна из них, самая младшая, росла у нас в доме и особенно меня любила. Она научила меня читать по-русски, когда мне было пять лет. Потом отовсюду, где бывала, посылала мне книги, стихи и рассказы. Мне кажется, что все книги издательства «Посредник» (вдохновителем которого был Толстой) я получал от неё. Первыми книгами, которые на меня особенно повлияли, были сказки нескольких писателей, отлично изданный «Робинзон Крузо» и баллады Алексея Толстого. От неё мне досталась и книга «Три царства природы», из которой я много выучил. Это был учебник минерального, растительного и животного царств. С тех пор, возможно, я и полюбил естествознание» [Кумок, Содин 2020, 45].

В 2025 году исполняется 150 лет со дня рождения поэта и переводчика Саула Черниховского. Его творчество, богатое описанием природы и быта еврейской семьи на Украине, можно связать с детскими впечатлениями, полученными поэтом в доме Гутмана Черниховского в селе Михайловка. Саул Черниховский вcпоминал: «Особенно заметно в семье было присутствие маминых сестёр. Одна из них, самая младшая, росла у нас в доме и особенно меня любила. Она научила меня читать по-русски, когда мне было пять лет. Потом отовсюду, где бывала, посылала мне книги, стихи и рассказы. Мне кажется, что все книги издательства «Посредник» (вдохновителем которого был Толстой) я получал от неё. Первыми книгами, которые на меня особенно повлияли, были сказки нескольких писателей, отлично изданный «Робинзон Крузо» и баллады Алексея Толстого. От неё мне досталась и книга «Три царства природы», из которой я много выучил. Это был учебник минерального, растительного и животного царств. С тех пор, возможно, я и полюбил естествознание» [Кумок, Содин 2020, 45].

Младшей из сестёр матери поэта Бейлы Черниховской (урождённой Карп) была Шейна Карп – моя прабабушка. Поэт называл её Соней. Благодаря нашему семейному архиву и материалам, сохранившимся в государственных архивах России, Украины, Беларуси и Литвы, удалось проследить историю жизни моей прабабушки как в еврейских семьях на Украине до ссылки и замужества, так и после переселения в Сибирь. Многие из этих материалов публикуются впервые.

В Михайловке и в Харькове

София Савельевна Сосина (урождённая Шейна Карп) в автобиографии, написанной в декабре 1925 года, сообщает, что она родилась в 1862 году в Алешковском уезде Таврической губернии (сейчас Херсонская область Украины) [ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 270. Л. 6].

Отец Шейны Шевель Меерович Карп был известен как херсонский мещанин [ГАХО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. Л. 14]. В 1837 – 1854 годах он жил в Херсоне, а затем в Алешках и других сёлах Таврической губернии.

Из воспоминаний Саула Черниховского известно, как Савелий Карп оказался в Таврической губернии. Карпы бежали от резни гайдамаков (предположительно, с Волыни), но Савелий задержался и чуть не попался гайдамакам. Наконец, он очутился у татар в селе Каменка-Днепровская (к северо-западу от села Михайловка).

Саул Черниховский писал о нём: «Дедушка со стороны матери был вольных взглядов, читал изящную литературу и исследования на еврейском, понимал по-французски и по-итальянски. Он любил напевать. Особенно любы были ему украинские песни. А когда у него возникало желание петь на еврейском, переводил некоторые из них» [Кумок, Содин 2020, 37-38].

Савелий был приверженцем течения Хаскала [Полторак 2020]. Это культурное течение охватило в первой половине XIX века одесское еврейское общество. Купечество стремилось изучать русский язык. К середине XIX века по-русски подписывались практически все купцы-евреи в Херсоне [Прокоп 2017]. Видимо, Савелий Карп был знающим приказчиком. Он служил у крупного предпринимателя Гинзбурга откупщиком винных податей в Херсоне и в отдалённых сёлах. Потом до 1866 года служил у братьев Вейнштейнов – известных мукомолов Херсона – и был представителем Торгового дома «Эммануил Вейнштейн и сыновья» в их конторе в Константинополе [Кумок, Содин 2020, 37-38].

Мать Шейны Сура Берковна Карп была привержена традиционным еврейским обрядам, искусно вела домашнее хозяйство.

Сура Берковна родила от Савелия 9 детей – 2 мальчика и 7 девочек. [Кумок, Содин 2020, 197]. В записях метрических книг Херсонской синагоги о рождении были найдены сведения о рождении 6 их детей в Херсоне [ГАХО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. Л. 14; Д. 14. Л. 21, 23, 25, 26, 42).

Метрической записи о рождении Шейны не обнаружено. Возможно, местом её рождения были Алешки Днепровского уезда Таврической губернии.

Вскоре после рождения Шейны Сура Берковна умерла. Отец с новой женой забрали Шейну в свой дом, где она провела первые 12 лет своей жизни. Сама Шейна об этих годах написала: «Жили бедно. Мачеха нагружала домашней работой и, между прочим, научила шить. 2-3 года училась в какой-то школе читать и писать по-русски и по-немецки. После смерти отца [в 1873 году] была взята в дом замужней сестрой, у которой тоже несла домашнюю работу. Жили они бедно. Муж служил приказчиком. Поддерживать меня не могли, и я стала с

15 лет брать работу – шила бельё, вышивала и т. д. Таким образом зарабатывала на свои нужды. Мечтала о школе, но поступить не могла. Стала заниматься с учителем, которому платила из своих заработков. Через три года держала экзамен на сельскую учительницу, но провалилась» [ГАНО. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 2071. Л. 12].

Савелий Карп умер в Одессе. Он был похоронен на Новом Одесском кладбище [Кумок, Содин 2020, 198]. Савелий составил и передал Саулу Черниховскому книгу воспоминаний, которая, к сожалению, пропала.

В дом старшей сестры Бейлы и её мужа Черниховских в Михайловке Шейна переехала в 1873 году. Спустя два года у Бейлы и Гутмана родился сын Саул. Естественно, что Шейна чем могла помогала молодым родителям, ухаживала за ребёнком. Так и привязалась к нему. От неё мальчик услышал русские сказки, рассказы о живой природе. В 5 лет он научился читать по-русски.

Чтобы экономить деньги на плате за обучение в школе, Шейна стала заниматься со знакомыми и готовиться к экзамену за 7 классов гимназии [ГАНИИО. Ф. 1. Оп .2. Д. 270. Л. 6].

Начитанной девушке, проведшей детство под влиянием отца, приверженного идеям Хаскалы, тесна стала сельская жизнь в Михайловке. При первой возможности Шейна уехала в Харьков к знакомым. Там она снимала квартиру у белошвейки и работала вместе с ней. Но рядом – Харьковский университет. 17-летняя Шейна вливается в жизнь студентов университета. Пошли вечеринки, поэтические вечера, обсуждения студенческих идей. Шейна скромно предложила собираться у неё на квартире, где и место удобнее, и наблюдения полиции нет.

Прошёл год. Шейна больше не могла оставаться в университетском городе, работая белошвейкой. Харьков был в то время центром единственной украинской губернии, которая не входила в черту оседлости.

Евреям было запрещено свободно селиться и проживать в городе. Право жительства имели только купцы 1-й и 2-й гильдии, отставные солдаты, студенты и получившие высшее образование, квалифицированные ремесленники и специалисты [Брикман 5782].

Выход придумали сами студенты – поступить на учёбу в университет. Неожиданно легко Шейна стала слушательницей акушерских курсов при университетской клинике. А её знакомые продолжили встречаться в её квартире.

Сама Шейна писала в 1925 году: «В Харькове вращалась среди студенчества, впервые познакомилась с общественно-политическими вопросами и стала принимать участие в кружковой работе. В этих кружках познакомилась с революционными идеями и условиями работы революционных организаций. Как не находящаяся под подозрением полиции и охранки, стала помогать работникам революционных организаций» [ГАНИИО.Ф. 1. Оп. 2. Д. 270. Л. 6].

На железнодорожной станции Шейна случайно познакомилась с молодым человеком, назвавшимся Василием Александровичем. Шейна пригласила нового знакомого бывать у неё в квартире на студенческих вечеринках. Она часто передавала от него записочки разным людям и даже разрешала им встречаться в своей квартире. Только потом она узнала, что её частым гостем был Сергей Иванов – член центральной группы «Народной воли».

В то время Шейна ещё не разбиралась в революционных идеях и не могла оценить взгляды и поступки своих знакомых. Этим пользовались профессиональные революционеры – члены южнорусской группы народовольцев Филипп Зенин и другие, используя квартиру Шейны для своих целей как конспиративную квартиру [РГИА. Ф. 1405. Оп. 85. Д. 10991].

Зенин Филипп Григорьевич служил телеграфистом на Харьков-Николаевской железной дороге. Находился в контакте с членами народовольческой организации (в том числе с Сергеем Ивановым) и членами рабочего народовольческого кружка. Однажды он привёз на квартиру Шейны корзину с типографским шрифтом и раму для подпольной типографии, которую разыскивала полиция.

В 1883 году Шейна в Екатеринославской гимназии сдаёт экстерном экзамен за 7 классов гимназии [Архив Забайкальской железной дороги. Ф. 1. Оп. 26/2ЛД. Д. 860], заканчивает акушерские курсы и в следующем году уезжает в Петербург в надежде продолжить образование в столичном институте.

В это время из перехваченного в Киеве шифрованного письма полиции стало известно о конспиративной квартире Шейны Карп в Харькове. В ноябре 1884 года она была арестована в Петербурге и вместе с Зениным и другими революционерами привлечена к дознанию в качестве обвиняемой в государственном преступлении [РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 422. Л. 212-228].

22-летнюю Шейну содержали в тюрьме как опасную государственную преступницу, изобличённую в принадлежности к революционному сообществу. Чтобы ещё больше напугать молодую женщину, её перевели в тюрьму Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. В крепости она провела три месяца [РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 569. Л. 4, 9]. Затем последовали два года в одиночной камере в доме предварительного заключения и административная высылка в Восточную Сибирь на четыре года за политическую неблагонадёжность.

В сибирской ссылке

Местные сибирские власти определили местом для проживания Шейны село Ирбейское Канского округа Енисейской губернии. В селе оказалось много ссыльных – за бытовые преступления и за антиправительственную политическую деятельность. Жили все хоть и под надзором полиции, но без всякого притеснения. Получали от государства по 15 рублей в месяц, а снять квартиру стоило

8 рублей. Также ссыльные могли пользоваться телеграфом, переписываться со своими родственниками, заказывать и получать книги и журналы [Жестков 2018].

После ареста и из ссылки Шейна посылала Саулу короткие письма и книги. Черниховский вспоминал: «Иногда мы получали короткие весточки [от Шейны], а потом следы её затерялись. После революции она не вернулась: её уже не было в живых. Я её очень сильно любил. Её письма, те, которые она посылала из крепости, со следами химической проверки цензурой, приходили на моё имя – и я хранил их по много дней. Получая такое короткое письмо, я каждый раз долго плакал» [Кумок, Содин 2020, 45].

Любовь к Шейне, её письма не могли не отразиться на творчестве поэта. Одна из его значительных идиллий – «Вареники» – рассказ о судьбе его любимой тёти Шейны:

Клещи порядков и правил

впиваются в душу ребёнка,

Сдавят её – и по воле,

которой противиться тщетно,

Всё бытие малыша

в суровую форму втесняют.

Вот уж душа у ребёнка запугана,

скомкана, смята

Долгим и тягостным гнётом,

готовым её уничтожить.

Всё убывает она,

как свеча под порывами ветра.

Вот уже нет её вовсе.

Но некогда день наступает –

Школу свою ученик покидает,

и все его мысли –

Мысли прочитанных книг, и душа его

– тоже из книги…

С. Черниховский, 1901 Вареники. Перевод В. Ходасевича.

В Сибири среди ссыльных Шейна встретила свою любовь – Сергея Сосина – 26-летнего бывшего балтийского матроса, сына нижегородского купца 1-й гильдии. Сергей был сослан в Сибирь по высочайшему повелению царя за участие в революционном движении во время его службы на флоте [РГАВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 349]. В ссылке он снимал квартиру в селе Анцирь, в том же Канском уезде, что и Шейна. Молодые люди часто проводили время, встречаясь в Канске, порой и в тайне от полиции. Близкие по интересам, они обсуждали понравившиеся книги, вспоминали своих домашних и писали им письма. По церковным правилам, пожениться они не могли, пока Шейна не приняла православие.

В 1888 году Сергей и Шейна обвенчались в Ирбейской Спасской церкви в селе Ирбейское Канского округа. Шейна Шевелевна Карп стала Софией Савельевной Сосиной, законной супругой Сергея Ивановича Сосина. По окончании срока ссылки София стала разыскивать свои документы о рождении и бракосочетании, которые были раньше в досье, составленном на неё полицией. В 1903 году она обратилась к начальнику Иркутского жандармского управления с прошением вернуть ей эти личные документы. Красноярский полицмейстер рапортовал в 1904 году Енисейскому губернатору, что в архивном деле Сосиной имелась выпись из метрической книги Ирбейской Спасской церкви за 1888 год о её бракосочетании [ГАКК Ф. 595. Оп. 63. Д. 4040. Л. 1, 9]. Обнаружить этот документ нам пока не удалось. По справке Муниципального архива Ирбейского района Красноярского края метрические книги Ирбейской Спасской церкви за 1888 год на хранение в данный архив не поступили.

В 1888 году София родила девочку Любовь – мою бабушку. Запись № 204 о её рождении и крещении находится в первой части (о родившихся) метрической книги за 1888 год Градо-Канской Спасской Соборной церкви Енисейской епархии (выписка из книги хранится в нашем семейном архиве). В одно из писем Саулу Шейна вложила фотографию дочки. Получив фотографию Любы, Саул с матерью и радовались дочке Шейны, и горевали о её судьбе. На этом письме прервалась связь семьи Черниховских с Софией. Они думали, что новых писем нет потому, что София умерла [Кумок, Содин 2020, 45].

Но, на счастье, живая София переехала к мужу в более обжитой посёлок Арзамайское Нижнеудинского района Иркутской губернии. Там в 1890 году у них родился сын Владимир. Запись об этом событии сделал притч Арзамайской Свято-Иннокентьевской церкви [Иркутские губернские ведомости, 3.07.1911 № 5366].

По окончании в 1890 году срока ссылки Сергей и София уехать с детьми из Сибири не смогли – выбор места жительства был ограничен, и не хватало денег на поездку. В 1891 году они обосновались в Красноярске. София смогла устроиться кастеляншей в Красноярскую больницу, чтобы поддерживать больного мужа [ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 270. Л. 6]. Но Сергей вскоре умер.

Вторым любимым мужчиной в жизни Софии был Пётр Иевлев, тоже из политических ссыльных. Вместе с ним София перебирается в Иркутск. Здесь в 1896 году София закончила полный трёхлетний курс наук в центральной школе фельдшериц Восточной Сибири и по результатам испытаний получила звание «фельдшерица» со «всеми правами и обязанностями, предоставленными фельдшерам», в удостоверение чего ей было выдано свидетельство от Иркутского губернского управления [Архив Забайкальской железной дороги. Ф. 1.

Оп. 26/2ЛД. Д. 860]. София поступает на службу фельдшерицей в Иркутскую Кузнецовскую больницу. Сбылась мечта её отца Шевеля Карпа о хорошем образовании и нужной людям работе для дочерей.

На Забайкальской железной дороге

За 10 лет совместной жизни с Петром Иевлевым София родила пятерых детей и была счастливой многодетной матерью. Работала фельдшерицей в селе Залари Балагановского округа. Дети быстро росли и требовали всё больших расходов. Старшая дочь Люба поступила в 1899 году в Иркутскую гимназию И.С. Хламинова. За её учёбу нужно было платить, и София подаёт прошение старшему врачу Забайкальской железной дороги: «Прошу не отказать назначить меня на должность фельдшерицы-акушерки на первую открывшуюся вакансию во вверенной Вам службе» [Архив Забайкальской железной дороги. Ф. 1. Оп. 26/2ЛД. Д. 860]. В сентябре 1902 года прошение было удовлетворено, и открылась новая страница в истории жизни Софии, связанная с железной дорогой, которая длилась 25 лет. Невозможно подсчитать, сколько новых жизней приняли её руки за время работы акушеркой на железной дороге.

До 1904 года София работала на станции Мысовая. Но тут её покинул Пётр. В 1905 году он поехал в Москву на помощь дружинникам, защищавшим баррикады на Пресне, и там погиб. Волны революционных событий в Москве докатились и до Иркутска. 14 октября 1905 года забастовали железнодорожники Иркутска. К ним примкнули фельдшера и акушерки, которые составляли более половины медицинских работников города. Среди собравшихся перед Управлением Забайкальской железной дороги стояла София Сосина. В эти дни она участвовала в организации фельдшерского профсоюза Иркутска, была членом правления этого союза [Архив Забайкальской железной дороги. Ф. 1. Оп. 26/2ЛД. Д. 860].

Но нужно было поднимать детей. София добивается для себя перевода в Глазковский приёмный покой станции Иркутск, чтобы больше было возможностей для обучения и воспитания детей. Все её дети стали гимназистами. В письме на имя старшего врача железной дороги отмечаются успехи детей в учёбе «как результат громадных трудов матери по их воспитанию» [Архив Забайкальской железной дороги. Ф. 1. Оп. 26/2ЛД. Д. 860].

В 1906 году старшая дочь Люба заканчивает гимназию и уезжает учиться в Петербург. Её мечта – стать детской воспитательницей. В следующем году София проводила в армию сына Владимира, о дальнейшей судьбе которого нам не известно. Письма от дочери приходят нечасто, и в 1914 году София узнаёт, что стала бабушкой. Она берёт внука Сергея на иждивение, пока дочь Люба не нашла работу в Читинском переселенческом управлении.

Работа акушерки на железной дороге требовала выезда к пациенткам на различные участки железнодорожной линии. В одной из поездок 20 декабря 1910 года в ожидании поезда София поскользнулась на ступенях платформы и упала, сильно ударившись головой. После этого случая она стала жаловаться на головные боли, боли в руках и пояснице. Её состояние требовало лечения, но Софию больше всего беспокоило здоровье детей, которые страдали малокровием. В 1912 году она получила отпуск и поехала с детьми в санаторий, но в это время разразилась эпидемия скарлатины, и София срочно возвращается на работу.

Однажды в конце 1916 года дочь Люба попросила Софию получить медицинское заключение о тяжёлой болезни одного сотрудника Читинского переселенческого управления и оформить билет для поездки этого сотрудника в Москву на лечение.

Сопровождать больного Люба взялась сама. София выполнила эту просьбу через своих знакомых в лечебном отделе железной дороги. И только через два года она узнала, что помогла побегу из Сибири известного революционера-большевика Михаила Фрунзе. Люба Сосина вывезла его в Москву мимо искавших Фрунзе жандармов, которым за поимку этого беглеца была обещана хорошая награда.

Революционные события 1917 года в центре России быстро перекинулись и в Сибирь. В сибирских городах, вдали от промышленных центров наибольшую активность в революционном движении проявляли социалисты-революционеры.

София вступает в партию социалистов-революционеров, голосует за их список по выборам делегатов в Учредительное собрание от Иркутска. Одновременно она участвует в создании первого Иркутского железнодорожного комитета, в котором вместе с рабочими-большевиками работала до падения советской власти в Иркутске [ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 270. Л. 1-4].

В декабре 1917 года в Иркутске начались ожесточённые бои между отрядами Военно-революционного комитета и частями юнкеров, поддержанных казаками. Вооружённые столкновения привели к большому числу убитых и раненых. Кузнецовская больница, в которой работала София, была самым крупным медицинским учреждением вблизи эпицентра боёв, что позволяло оперативно доставлять раненых военных и горожан. Для этого организовались импровизированные санитарные отряды из фельдшеров, сестёр милосердия, санитаров и граждан [Шаламов, 2019]. София в санитарном отряде железнодорожной дружины оказывала помощь одинаково как красногвардейцам, так и юнкерам [Архив Забайкальской железной дороги. Ф. 1. Оп. 26/2ЛД. Д. 860]. Страшно ей было за судьбу детей, особенно Любы, уехавшей на Западный фронт вместе с Фрунзе.

В 1918 году события в Иркутске стали ещё более страшными после передачи власти Колчаку. В колчаковщине София увидела силу, способную без суда уничтожать сотни людей. Проявляя свою заботу о людях, она продолжает работать фельдшерицей в годы правления колчаковцев.

После разгрома Колчака София решила сотрудничать с большевиками и в 1920 году вступила в Российскую коммунистическую партию (большевиков) [ГАНИИО. Ф. 1.

Оп. 2, Д. 270. Л. 1-4]. Свою роль в партии она видела в помощи страдающим женщинам и детям. Горе пережила она и сама. В 1919 году в Чите попал под поезд и погиб её сын Александр.

В 1922 году София Сосина была избрана в Иркутский городской совет рабочих и красноармейских депутатов от Иркутского пригородного района Глазково и одновременно работала секретарем партячейки переселенческого пункта. Ей поручают обследование состояния школ и больниц. В 1924–1925 годах. она заведовала женским отделом железнодорожного районного комитета партии в Иркутске [ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 270. Л.1-4]. Выполняла партийные поручения София среди домашних хозяек, жён работников транспорта.

В характеристике, выданной Софии в марте 1925 года, говорится, что на этой работе она проявила максимум энергии как воспитательной, так и организационной, привлекая женщин на доклады и лекции [ГАНИИО. Ф. 1 Оп. 2. Д. 270. Л. 7].

Вскоре обострились перенесённые болезни, и София уже не могла приезжать к пациенткам по железнодорожной линии. К тому же произошло несчастье – София сломала руку.

В 1926 году она увольняется со службы и переезжает к дочери в Москву. Здесь посвящает себя воспитанию внуков. Однако в 1928 году она возвращается в Иркутск на родную железнодорожную службу. Во многом благодаря прежним заслугам получает работу технического секретаря партийной ячейки Службы тяги Забайкальской железной дороги, участвует в обследовании бытовых условий женщин – служащих железной дороги.

Последние годы жизни София провела в Москве, где заботу о ней взяло на себя государство. Находясь в Доме отдыха ветеранов революции, София участвует в программе ликвидации безграмотности среди рабочих Московского трамвайного депо имени П.Л. Апакова.

Литература

Кумок, Содин 2020 – Кумок В.Н., Содин А. Поэт Черниховский и село Михайловка. С.-Петербург: СУПЕР Издательство, 2020. – 500 с.

Прокоп 2017 – Прокоп Ю.В. Еврейское купечество Херсона в первой половине XIX века // Труды по иудаике. История и этнография. Выпуск 12. С.-Петербург, 2017. – С. 89-99.

Шаламов В.А. Декабрьские события 1917 г. в Иркутске: медицинский аспект // История Лаборатории древних технологий. Том 15(4). 2019. С. 168-179.

Брикман 5782 – Брикман Ш. Кернес как еврей. //Еврейский журнал, 5782, вып. 14.

Жестков 2018 – Жестков В. Край далёкий, Туруханский. // Проза.ру. 17.01.2018.

https://www.proza.ru

Полторак Ю. Их именами названы улицы Хайфы: Шаул Черниховский // Новости Хайфы 17.07.2020.

ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 270. – Государственный архив новейшей истории Иркутской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 270.

ГАХО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5. – Государственный архив Херсонской области. Ф. 113. Оп. 1. Д. 5.

ГАХО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 14. – Государственный архив Херсонской области. Ф. 113. Оп.1. Д. 14.

ГАНО. Ф. П-2. Оп. 6. Д. 2071. – Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-2 Оп. 6 Д. 2071.

РГИА. Ф. 1405. Оп. 85. Д. 10991. – Российский государственный исторический архив Ф. 1405. Оп. 85. Д. 10991.

РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 422. – Российский государственный исторический архив Ф. 1405. Оп. 521. Д. 422.

РГИА. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 569. – Российский государственный исторический архив Ф. 1280. Оп. 1. Д. 569.

РГАВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Д.349. – Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. 224. Оп. 1. Д. 349.

ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 4040. – Государственный архив Красноярского края. Ф. 595. Оп. 63. Д. 4040.

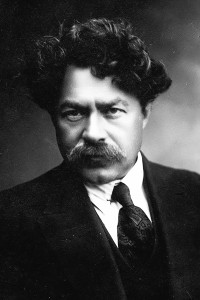

Саул Черниховский родился в Михайловке (ныне Запорожская область, Украина). В Гейдельберге и Лозанне изучал медицину. По возвращении из-за границы работал врачом в Мелитополе и в Харьковской губернии.

Саул Черниховский родился в Михайловке (ныне Запорожская область, Украина). В Гейдельберге и Лозанне изучал медицину. По возвращении из-за границы работал врачом в Мелитополе и в Харьковской губернии.

В 1910 году переехал в Петербург. Во время Первой мировой войны был врачом в Серафимовском лазарете в Минске. Награждён орденами Святого Станислава третьей степени и Святой Анны третьей степени. В 1922 году эмигрировал из России, поселился в Берлине. В 1931 году переехал в Эрец-Исраэль. Участвовал в составлении Словаря медицинских и естественнонаучных терминов (латынь – иврит – английский). Перевёл на иврит «Илиаду», «Одиссею» и «Слово о полку Игореве». Представитель литературы на иврите в международном ПЕН-клубе. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил её.

Скончался в 1943 году в Иерусалиме.

Евгений АМБРОЗЕВИЧ

Об авторе

Евгений Амброзевич родился в 1951 году в Москве. Проживаю в Москве. Специалист по медицинской технике. У меня на хранении находится семейный архив, материалы из которого, а также из архивов Москвы, С.-Петербурга, Иркутска, Украины, Литвы, Беларуси, Польши использованы для подготовки статьи. Готовлю к изданию книгу об истории семей Амброзевичей.