Журнал N48

Союз Белорусских еврейских общественных организаций и общин

Главный редактор Аркадий Шульман;

Вёрстка Сергей Никоноров;

Корректоры Зоя Цыганкова, Ирина Марченко;

WEB-мастер Михаил Мундиров.

В №48 журнала «Мишпоха» рисунки Лады МОГУЧЕЙ, Ладо ТЕВДОРАДЗЕ, Лии ШУЛЬМАН, учащихся Городненской художественной школы Арсения СЕНЬКО и Анастасии ШЕРЕШКО.

В номере фотографии Аркадий ШУЛЬМАНА, Бориса КРИШТУЛА, а также из архивов авторов материалов.

Обложка журнала по мотивам иллюстрации Лазаря Лисицкого к книге “Хад Гадья” (“Козочка”).

Редакция журнала благодарит за финансовую помощь, оказанную для выпуска журнала "Мишпоха" № 48 Бориса ПАССОВА, а также АЕОРК "ДЖОЙНТ".

Редакция журнала благодарит Аркадия Зельцера, Аллу Левину, Наума Линковского, Сергея Сачика, Семёна Шойхета за помощь в подготовке и выпуске журнала "Мишпоха" № 48.

Mнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов статей. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Редакция в переписку не вступает. При перепечатке ссылка на «Мишпоху» обязательна.

Журнал издаётся с 1995 г. Всего вышло сорок восемь номеров.

© Мишпоха-2025 г. Историко-публицистический журнал.

Первой совместной работой Еврейского культурного центра “Мишпоха” и Фонда “Память, ответственность, будущее” был проект “Чтобы это никогда не повторилось! Узники гетто и концлагерей вспоминают”.

Первой совместной работой Еврейского культурного центра “Мишпоха” и Фонда “Память, ответственность, будущее” был проект “Чтобы это никогда не повторилось! Узники гетто и концлагерей вспоминают”.

Тридцать интервью с людьми из разных городов и сёл Беларуси.

Тридцать судеб, трудных, с верой в жизнь. Они вошли в книгу “Чтобы это никогда не повторилось!”

Сделан видеофильм.

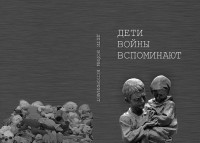

Продолжением темы стал проект “Дети войны вспоминают”. Встречи с людьми, которые в детском возрасте пережили страшное время войны. Некоторые из них, повзрослев, отправились на фронт воевать с фашистами.

Записаны интервью и видеоинтервью.

Вышла книга “Дети войны вспоминают”.

Подготовлен видеофильм.

Продолжаем писать историю поколений. Тема нового проекта “Мы – из пятидесятых”.

Приглашаем к участию в новом проекте тех, кто готов поделиться с нами воспоминаниями.

Необходима финансовая поддержка.

Презентации журнала «Мишпоха» № 47 прошли в Минске, Бобруйске, Витебске, Орше, Полоцке, Смоленске.

Меня зовут Семён Винокур. Я знал, что когда-нибудь займусь кино.

Меня зовут Семён Винокур. Я знал, что когда-нибудь займусь кино.

В пять лет начал сочинять сценарии, при этом наблюдал за реакцией близких, то есть мне уже важен был зритель.

Школа, технический вуз зачем-то. Работал мастером в цехе на Ижорском заводе, в конце месяца «закрывал» наряды, еле живой добирался домой и падал на руки жены. Потом была армия.

Архангельская область, наша часть в лесу, притирка друг к другу, снег по колено, туалеты на улице (то есть «очки») – и это в 40-градусный мороз…

И постоянный вопрос: «Для чего всё это?.. Неужели так и пройдёт жизнь?»

Из армии я вышел, что-то поняв, многое пережив. И к тому же – старшиной.

Снова завод. Дважды поступал на Высшие сценарно-режиссёрские курсы – самое престижное обучение кинорежиссуре. Поступил. Закончил…

Когда мои сценарии приняли сразу на трёх студиях, я получил фантастические деньги.

Елена (Элина Иосифовна) Михаленко родилась в Минске в учительской семье в 1965 году. По образованию физик. Окончила физфак Белгосуниверситета в 1987 году и с тех пор преподаёт в средней школе.

Елена (Элина Иосифовна) Михаленко родилась в Минске в учительской семье в 1965 году. По образованию физик. Окончила физфак Белгосуниверситета в 1987 году и с тех пор преподаёт в средней школе.

Примерно в это же время начала публиковаться в газетах. Первая книга вышла в 2000 году, это было «Сказание о святой Евфросинии Полоцкой».

За последующие годы вышло около двух десятков книг для детей, сборник стихов «Я – не чужая» и прозы «Дорога в Рождество».

Давным-давно в тихой деревушке, расположенной между холмами, поросшими оливковыми деревьями, и ручьями, нашёптывающими древние песни, жили два раввина, которые были любимы еврейским народом.

Давным-давно в тихой деревушке, расположенной между холмами, поросшими оливковыми деревьями, и ручьями, нашёптывающими древние песни, жили два раввина, которые были любимы еврейским народом.

Рабби Дов был высоким и серьёзным, с ясным умом и голосом, подобным грому. Он верил, что мир держится на правилах, разуме и ясных последствиях. Для него Тора была прежде всего Книгой законов, и каждое действие должно было быть взвешенно. Он был справедлив, но не всегда мягок.

Рабби Меир был ниже ростом и всегда улыбался, в его бороде звенели смешинки, а глаза были полны света. Он верил, что мир держится на хеседе — любящей доброте, тихих проявлениях сострадания, которые остаются незамеченными большинством, но имеют глубокое значение.

МНЕ СНИТСЯ МУЗЫКА

МНЕ СНИТСЯ МУЗЫКА

Часто по ночам мне снится музыка. Вначале она звучит где-то далеко, и я не могу разобрать, что это за мелодия. Просто ощущаю какой-то странный гул.

Потом музыка приближается, но звучит она сама по себе – без музыкантов, без дирижёра и даже без инструментов. Просто музыка, которая, как волна, накрывает меня с головой.

Проснувшись, я стараюсь ухватить её ускользающие переливы, чтобы создать текст, адекватный только что услышанному.

Так появляются эти стихи.

Когда я начал писать рассказы, папа очень беспокоился, ту ли выбрал я дорогу в жизни. И когда в школе выступали заезжие писатели, музыканты, художники, папа, после их выступления, всегда пытался с ними поговорить об их профессии.

Когда я начал писать рассказы, папа очень беспокоился, ту ли выбрал я дорогу в жизни. И когда в школе выступали заезжие писатели, музыканты, художники, папа, после их выступления, всегда пытался с ними поговорить об их профессии.

И как-то, когда я гостил дома, он подсел ко мне и, хитро глядя на меня, сказал:

— Все говорят, что нелёгкая судьба творческих людей, и они вечно живут, завидуя один одному. А что это за жизнь, когда кому-то завидуешь?

Честно говоря, до этого папиного вопроса я не думал про это. Я удивлённо посмотрел на него, не зная, что сказать. Но в папином взгляде я понял, что сам для себя он нашёл ответ.

И он сказал:

Родилась в Карелии, живу в Москве, Беларусь для нашей семьи — родная земля. Поэтому и для меня сотрудничество с журналом "Мишпоха", который издаётся в городе Витебске (Беларусь), имеет особенное значение.

Родилась в Карелии, живу в Москве, Беларусь для нашей семьи — родная земля. Поэтому и для меня сотрудничество с журналом "Мишпоха", который издаётся в городе Витебске (Беларусь), имеет особенное значение.

Когда-то в Витебской области жила многочисленная семья моего прапрадеда по отцовской линии Малаха Рондика.

В боях под Витебском пропал без вести Михаил Пешкин, брат моей бабушки по маме.

В подборке моих новых стихов для журнала "Мишпоха" – два города, Иерусалим и Витебск.

Наталья ЛАЙДИНЕН

Зинаида Вилькорицкая (творческий псевдоним – Мадам Вилькори) – писатель, журналист, драматург, автор нескольких книг.

Зинаида Вилькорицкая (творческий псевдоним – Мадам Вилькори) – писатель, журналист, драматург, автор нескольких книг.

Редактор международного литературно-художественного американо-израильского альманаха «Новый Континент» (Чикаго – Хайфа) в Kontinent Media Group. Член редколлегии общественно-познавательного журнала ИсраГео (Израиль). Золотой лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» 2019 года в номинации «Юмор». Лауреат международной канадской литературной премии имени Хемингуэя-2021.

Ей кажется, что я всегда был стариком. Она думает, что я совсем поехал крышей. А мне спокойнее, когда ключи у меня в кулаке. В этой тяжёлой связке – вся моя жизнь. Я с ней пока не расстаюсь ни на минуту. Сколько нам ещё суждено быть вместе? Поглядим.

Она говорит: «Папа, да положи уже наконец свои дурацкие ключи в ящик. Что ты их всё время в руках крутишь-вертишь?»

Лада Троицкая родилась в Ленинграде.

Лада Троицкая родилась в Ленинграде.

Стихи писала с детства. Потом был перерыв около двадцати лет. Летом 2023 года вдруг опять открылось что-то.

Любимые темы: природа, город, любовь и отсутствие любви, внутренние переживания.

После окончания Санкт-Петербургского государственного института культуры имени Крупской, работала учителем музыки и французского языка в школах Санкт-Петербурга.

Публикуется впервые.

У Адира начались летние каникулы, и Михаель стал брать сына с собой на работу.

У Адира начались летние каникулы, и Михаель стал брать сына с собой на работу.

За тридцать с лишним лет жизни в Израиле Михаель (в прошлой жизни Миша) освоил досконально эту профессию — инсталлятор. Не сантехник, не водопроводчик, а инсталлятор. Так она гордо звучит на иврите.

Он –ацмаи, так называют здесь частных предпринимателей. У него нет босса, все решает сам: находит клиента, договорившись о цене, выполняет работу, получает деньги. Есть, правда, бухгалтер, которому Михаель раз в два месяца завозит определённую сумму в качестве налога на добавочную стоимость, и один раз в год тот подводит итог его работы за это время, готовя отчёт для финансовых органов.

Из очерка «Путешествие во времени и пространстве»

Из очерка «Путешествие во времени и пространстве»

На автовокзале в Лиде меня встретил Сергей Сачик, с его помощью при непосредственном участии была организована наша небольшая экспедиция. Мы заехали за Андреем Фишбайном и отправились в Радунь.

От Гродно до Радуни 30 километров. Хватило времени, чтобы обсудить предстоящие встречи, интервью.

О Радуни я много слышал и прежде. Известное в еврейском мире место, которое снова зазвучало с середины 90-х годов прошлого века, когда сюда поехали первые паломники. Организаторы поездок, местные власти, бизнесмены стали публично обсуждать дальнейшие шаги. Каждый преследовал свои цели, но все произносили название Радунь.

(Элияху бен Шломо Залман – 1720, Селец Брестское воеводство Польша, ныне Брестская область, Беларусь 1797, Вильно, ныне Вильнюс, Литва)

(Элияху бен Шломо Залман – 1720, Селец Брестское воеводство Польша, ныне Брестская область, Беларусь 1797, Вильно, ныне Вильнюс, Литва)

Усыпальница святого

В конце Второй мировой войны Йешаягу Эпштейн прибыл в Эрец-Исраэль. Приехал вместе с освобождёнными из плена матерью и сестрой, которых обнаружил в одном из немецких лагерей. С тех пор он не посещал СССР. Но все эти годы Йешаягу знал, что придёт время, и он отправится в Вильнюс на поиски могилы своего отца, погибшего в вильнюсском гетто. По слухам, 89 евреев, среди которых был и его отец, похоронили на еврейском кладбище.

В 1989 году Эпштейн впервые за почти полстолетия приехал в Вильнюс.

от «Зачем тебе это надо?» до «Спасибо за то, что вы делаете»

от «Зачем тебе это надо?» до «Спасибо за то, что вы делаете»

Радошко́вичи — городской посёлок в Молодечненском районе Минской области. Административный центр Радошковичского сельсовета. До Минска – чуть больше сорока километров, до Молодечно – чуть больше тридцати.

В районе Радошковичей находится водораздел Вилейско-Минской водной системы.

Эти две фразы – первое, что я слышу, когда прохожие застают меня за наведением порядка на территории еврейского кладбища в Радошковичах или за сбором мусора по берегам местных речек. Ещё мне очень часто говорят: «Ты ничего этим не изменишь». А я уже меняю.

С чего всё начиналось

Сейчас не многим что-то говорит это имя – Мордехай Цви Манэ, писатель, поэт, писавший на иврите, художник из Радошкович (1859 – 1886).

Сейчас не многим что-то говорит это имя – Мордехай Цви Манэ, писатель, поэт, писавший на иврите, художник из Радошкович (1859 – 1886).

А было время, когда и сами Радошковичи называли «городом Манэ». К несчастью, он умер совсем молодым, и тогда к его могиле образовалось целое паломничество, это вы можете видеть на фотографии 1931 года. В память об этом человеке названы улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Нетании.

И вот недавно стараниями волонтёров и лично Алексея Жаховца, который занимается очисткой и каталогизацией еврейского кладбища Городка Молодечненского района и который специально приехал в Радошковичи, была найдена надгробная плита (мацева) на месте захоронения Манэ.

Эпитафия М.Ц. Манэ написана в виде акростиха, первые строки которого составляли его имя – Мордехай Цви.

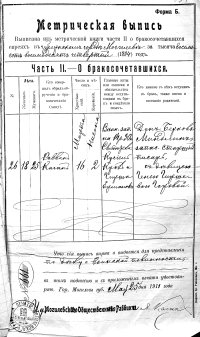

Сравнивая по разным архивным документам возраст одних и тех же людей, живших в прошедшие эпохи, можно столкнуться с тем, что сведения не всегда совпадают: в лучшем случае разница будет составлять год-два, но иногда возраст человека отличается даже на десять лет. Многие скажут, что в таких случаях могли бы помочь метрические книги – там-то уж наверняка все записи точные и правильные, но, как оказалось, к ним тоже нужно относиться с некоторой осторожностью и свидетельством тому следующая история.

Сравнивая по разным архивным документам возраст одних и тех же людей, живших в прошедшие эпохи, можно столкнуться с тем, что сведения не всегда совпадают: в лучшем случае разница будет составлять год-два, но иногда возраст человека отличается даже на десять лет. Многие скажут, что в таких случаях могли бы помочь метрические книги – там-то уж наверняка все записи точные и правильные, но, как оказалось, к ним тоже нужно относиться с некоторой осторожностью и свидетельством тому следующая история.

Когда-то в местечке Росица Дриссенского уезда Витебской губернии (в нынешние времена – одноименная деревня в Верхнедвинском районе Витебской области) существовала еврейская община.

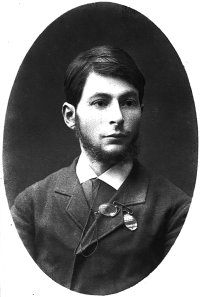

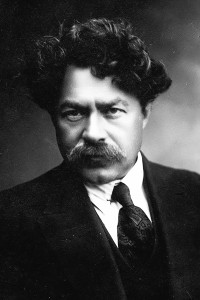

6 ноября 2025 года исполняется 135 лет со дня рождения еврейского поэта Лейба Найдуса.

6 ноября 2025 года исполняется 135 лет со дня рождения еврейского поэта Лейба Найдуса.

В числе личностей, именами коих названы улицы древнего города Гродно, он как один из многих. Кто же он, и почему улица увековечила этого человека?

Как принято считать, здесь, в доме № 1, жил и писал выдающийся еврейский поэт Лейб Найдус. Его называли «виртуозом еврейской поэзии». Произведения Пушкина, Лермонтова, Гёте в его переводах на идиш читали евреи всей Европы, а его собственные стихотворения печатали в школьных учебниках. Он писал на идиш, однако, в его стихах чувствовалось влияние белорусской культуры, её романтических традиций. Своим творчеством он обогатил еврейскую культуру, очень красочно воспел природу гродненского края.

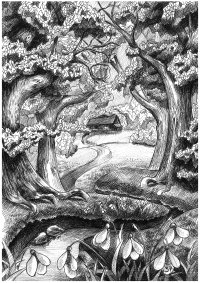

Когда писалась книга «Я сердцем солнца пью нектар», пришла идея проиллюстрировать стихотворения Лейба Найдуса. Для этого объявили конкурс на лучшие рисунки в Гродненской художественной школе.

Когда писалась книга «Я сердцем солнца пью нектар», пришла идея проиллюстрировать стихотворения Лейба Найдуса. Для этого объявили конкурс на лучшие рисунки в Гродненской художественной школе.

Сначала думали выбрать несколько лучших рисунков, но дети с огромным энтузиазмом взялись за работу.

Искусствовед читала им лекции о творчестве поэта, они проникались настроением, вдохновенно рисовали.

Поэтому я приняла решение издать все иллюстрации отдельной брошюрой как приложение к книге.

Марина ШЕПЕЛЕВИЧ

В 2025 году исполняется 150 лет со дня рождения поэта и переводчика Саула Черниховского. Его творчество, богатое описанием природы и быта еврейской семьи на Украине, можно связать с детскими впечатлениями, полученными поэтом в доме Гутмана Черниховского в селе Михайловка. Саул Черниховский вcпоминал: «Особенно заметно в семье было присутствие маминых сестёр. Одна из них, самая младшая, росла у нас в доме и особенно меня любила. Она научила меня читать по-русски, когда мне было пять лет. Потом отовсюду, где бывала, посылала мне книги, стихи и рассказы. Мне кажется, что все книги издательства «Посредник» (вдохновителем которого был Толстой) я получал от неё. Первыми книгами, которые на меня особенно повлияли, были сказки нескольких писателей, отлично изданный «Робинзон Крузо» и баллады Алексея Толстого. От неё мне досталась и книга «Три царства природы», из которой я много выучил. Это был учебник минерального, растительного и животного царств. С тех пор, возможно, я и полюбил естествознание» [Кумок, Содин 2020, 45].

В 2025 году исполняется 150 лет со дня рождения поэта и переводчика Саула Черниховского. Его творчество, богатое описанием природы и быта еврейской семьи на Украине, можно связать с детскими впечатлениями, полученными поэтом в доме Гутмана Черниховского в селе Михайловка. Саул Черниховский вcпоминал: «Особенно заметно в семье было присутствие маминых сестёр. Одна из них, самая младшая, росла у нас в доме и особенно меня любила. Она научила меня читать по-русски, когда мне было пять лет. Потом отовсюду, где бывала, посылала мне книги, стихи и рассказы. Мне кажется, что все книги издательства «Посредник» (вдохновителем которого был Толстой) я получал от неё. Первыми книгами, которые на меня особенно повлияли, были сказки нескольких писателей, отлично изданный «Робинзон Крузо» и баллады Алексея Толстого. От неё мне досталась и книга «Три царства природы», из которой я много выучил. Это был учебник минерального, растительного и животного царств. С тех пор, возможно, я и полюбил естествознание» [Кумок, Содин 2020, 45].

Памяти художника Цви Боруховича (Георгия Борисовича) Рыбака (1910, Радомышль, Российская империя – 1994, Бней Брак, Израиль)

Памяти художника Цви Боруховича (Георгия Борисовича) Рыбака (1910, Радомышль, Российская империя – 1994, Бней Брак, Израиль)

Первые наброски рисовальщика Цви, сына Боруха Рыбака из Радомышля, были сделаны углём (подобрал на дороге), затем появились и цветные (подарили родители) карандаши, которыми он делал наброски евреев, гостевавших в их доме. Поначалу родители считали детской забавой рисунки сына, но вскоре увидели: ребёнок до того увлечён рисованием, что никого вокруг не замечает. Тогда они пригласили в дом частного учителя: 17-летнего продавца морожёного Шолома Любарского. Как впоследствии шутил Цви, это он, в ту пору совсем ещё кроха (родился в декабре 1910), учил преподавателя рисовать, а не наоборот.

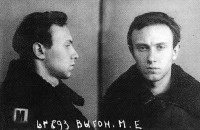

Моисей Евсеевич Выгон волей судьбы стал жертвой режима культа личности и оказался в камере вместе с писателем Варламом Шаламовым, а потом написал книгу «Личное дело».

Моисей Евсеевич Выгон волей судьбы стал жертвой режима культа личности и оказался в камере вместе с писателем Варламом Шаламовым, а потом написал книгу «Личное дело».

Родился в Горках

Моисей родился 5 мая 1915 года в Горках Могилёвской губернии в многодетной еврейской семье. В 1924 году его, 9-летнего мальчика, одного отправили жить к родной сестре в г. Пермь, так как средств для жизни в Горках у родителей не было.

В 1931 году семья сестры переехала в Москву, и Моисей поступил на учёбу в ФЗУ (фабрично-заводское училище) при заводе «Динамо», где освоил профессию электрослесаря. Активно участвовал в общественных мероприятиях, был избран секретарём комсомольской организации училища. В 1933 году он окончил ФЗУ и начал работать электрослесарем заводской лаборатории по испытанию электромоторов, оставаясь активистом заводской комсомольской организации. Одновременно посещал вечернее отделение университета пропагандистов, где ему давали отдельные поручения – выступать с докладами в других организациях.

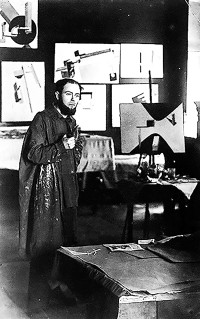

Два документа: запись об обрезании и надпись на надгробии, а между ними – судьба, открытия в искусстве, коллеги и друзья, города, проекты, плотная и насыщенная творчеством жизнь.

Два документа: запись об обрезании и надпись на надгробии, а между ними – судьба, открытия в искусстве, коллеги и друзья, города, проекты, плотная и насыщенная творчеством жизнь.

Лазарь Лисицкий родился на станции Починок Смоленской губернии. В Тетради записей родившихся евреев на 1890 год Смоленского еврейского общества и других уездов Смоленской губернии отмечено: 18 ноября раввин Фарберов совершил обряд обрезания сыну мещанина Долгинова Вилейского уезда Виленской губернии Мордуха Залманова Лисицкого и жены Сары Лейбовны Лазарю.

Эль Лисицкий умер 30 декабря 1941 года в Москве и похоронен на Донском кладбище. Первоначально прах хранился в стене колумбария, но после смерти отца, Марка Соломоновича (Мордуха Залмановича) в 1948 году, младший брат Рувим захоронил его в отцовской могиле (позже там же упокоились жена Рувима и сам Рувим в 1980 году).

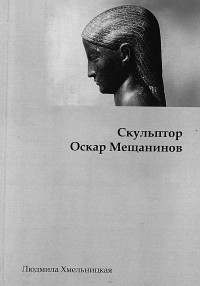

Вот уже много лет неутомимая витебская исследовательница Людмила Хмельницкая знакомит нас с историей родного города и жизнью его знаменитых уроженцев. Она – автор многочисленных публикаций и ряда книг, среди которых особое место занимают материалы о Марке Шагале. В 1998-2014 гг.

Вот уже много лет неутомимая витебская исследовательница Людмила Хмельницкая знакомит нас с историей родного города и жизнью его знаменитых уроженцев. Она – автор многочисленных публикаций и ряда книг, среди которых особое место занимают материалы о Марке Шагале. В 1998-2014 гг.

Л.В. Хмельницкая была директором Музея Марка Шагала в Витебске, одним из организаторов Шагаловских чтений, главным редактором «Бюллетеня Музея Марка Шагала». Она ввела в научный оборот большое количество архивных документов, подробно знакомила нас с окружением Шагала, с жизнью и творчеством целого ряда замечательных витеблян.

И вот – новая, только что вышедшая книга, впервые подробно знакомящая нас с жизнью и творчеством замечательного французского и американского скульптора Оскара Мещанинова, представителя Парижской школы, уроженца Витебска, ученика Иегуды Пэна, близкого знакомого Осипа Цадкина, Хаима Сутина, Амедео Модильяни и целого ряда других известных художников и скульпторов ХХ века.

Еврейский партизанский отряд братьев Бельских, действовавший в годы войны в Налибокской пуще, был уникальный. Кроме боевого подразделения в нём были старики, женщины и дети. Они размещались в укромных уголках пущи, и основная их задача была выжить в условиях нацистского террора.

Еврейский партизанский отряд братьев Бельских, действовавший в годы войны в Налибокской пуще, был уникальный. Кроме боевого подразделения в нём были старики, женщины и дети. Они размещались в укромных уголках пущи, и основная их задача была выжить в условиях нацистского террора.

В лесной деревне отряда были пекарня, баня, больница, школа, кузница, кожевенный завод. Даже партизанская синагога – наверное, единственная в годы войны. В ней сыграли две свадьбы.

Меня заинтересовала судьба партизанского раввина. Был такой, освобождённый из гетто, раввин Давид Брук. Небольшой рассказ о нём я нашёл в воспоминаниях его внука Михаила Беленького: «Он практически ничего о себе не рассказывал... Вот то, что я знаю. Родился в 1905 году в Новогрудке, Польша. Закончил хедер, затем ешиву. Можно предположить, что к тому времени, когда началась война, у него уже была своя семья. И они, как и его родители, погибли в Новогрудском гетто. Все. В один день. С его слов, он был на работах, а когда пришёл, никого из родственников уже не было. Из гетто бежал. Попал в отряд Бельских. Быть раввином в партизанском отряде тоже не сахар. Мать рассказывала, что ночами он часто говорил и стонал во сне. Фраза, которую она запомнила, будучи ребёнком: «Как я устал нести этот пулемёт!..» После войны он хотел уехать в Палестину. Не получилось. В Новогрудке его ничего не сдерживало – ни семьи, ни дома.

ИСТОРИЯ, О КОТОРОЙ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ, НЕОБЫЧНА

ИСТОРИЯ, О КОТОРОЙ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ, НЕОБЫЧНА

С её героями я столкнулся в жизни, и дело тут не в соблазне блеснуть известными именами, а в причине, из-за которой хочу рассказать об этом.

Для меня же она, как ни странно, началась в центральных банях в Москве, в середине восьмидесятых, когда от солидного на вид человека я услыхал: известное дело, евреи воевали в Ташкенте…

Прервусь на мгновение, чтобы поведать рассказ Бори Флигельмана, красивого улыбчивого мужчины, мужа моей двоюродной сестры. С восемнадцати лет шагал он по дорогам войны, дошёл до Берлина. Возвращались героями. В поезде, а он шёл несколько дней, «люто бились со змием».

Их было немало, тех, кто вопреки тяжёлым болезням, инвалидности или физическим недостаткам, лишившим их многих жизненных возможностей, сумели преодолеть неотвратимую судьбу и добились в жизни больших успехов.

Их было немало, тех, кто вопреки тяжёлым болезням, инвалидности или физическим недостаткам, лишившим их многих жизненных возможностей, сумели преодолеть неотвратимую судьбу и добились в жизни больших успехов.

После войны, примерно с конца сороковых и до середины шестидесятых годов, жил в Витебске Самуил Соломонович Молотников. Слепой после полученного ранения, он не смирился с судьбой и, в отличие от других инвалидов войны, не остался в стороне от нормальной жизни или даже на её обочине.

Не сломался, не сдался, а прожил все последующие годы активной и полноценной жизнью. Нашёл своё счастье, женился, воспитал двоих сыновей, вместе с женой закончили институты, и после преподавал в старших классах историю и научный атеизм.

Проделать такое одинокому человеку, оказавшемуся в его ситуации, скорее всего, невозможно. Но только рядом с ним и в повседневной жизни, и в работе, в особенности в том, что касалось учебных материалов и подготовки к урокам, всегда была его жена Ева, тоже учитель истории.

Мой папа Нахмансон Борис Самуилович родился в 1923 году в Оренбурге, у него было два брата. Старший, Савелий Самуилович Нахмансон, Шеля, и младший брат, Лев Самуилович Нахмансон – Лёва. Кстати, в честь Лёвы назвали моего младшего брата. Во время войны все три брата ушли на фронт. Вернулся с войны один папа, братья его пропали без вести.

Мой папа Нахмансон Борис Самуилович родился в 1923 году в Оренбурге, у него было два брата. Старший, Савелий Самуилович Нахмансон, Шеля, и младший брат, Лев Самуилович Нахмансон – Лёва. Кстати, в честь Лёвы назвали моего младшего брата. Во время войны все три брата ушли на фронт. Вернулся с войны один папа, братья его пропали без вести.

Детство Шели

Я хочу рассказать историю старшего папиного брата, Шели. Портрет Шели висел на стене в квартире моих родителей, и я знаю о нём с детства.

Шеля родился 12 декабря 1921 года, в школе учился неважно, наверное, потому что очень любил музыку и играл на скрипке. Папа вспоминает, как Шеля «пиликал» целыми днями, и папе приходилось затыкать уши и убегать на улицу. С тех пор папа невзлюбил классическую музыку.

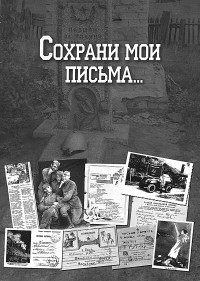

Заметки с полей сражений, признания в любви, трагические переплетения судеб

Заметки с полей сражений, признания в любви, трагические переплетения судеб

Леонид Абрамович Тёрушкин – историк-архивист, заведующий Архивным отделом Научно-просветительного центра «Холокост». Родился в Москве. В 1986 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт. Научный консультант документальных фильмов «Арифметика свободы» и «Тетрадь из сожжённого гетто». В 2012 г. решением Брянской областной думы награждён памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков».

В сентябре 2024 г. вышел седьмой сборник серии писем и дневников евреев периода Великой Отечественной войны «Сохрани мои письма…». Этот объёмный многолетний труд историков включает в себя документы личного происхождения, которые собираются, хранятся, изучаются, издаются сотрудниками Центра «Холокост» более 30 лет.

Дети войны вспоминают / сост.: А. Л. Шульман. – Витебск : Витебская областная типография, 2025. – 216 с. : ил.

Дети войны вспоминают / сост.: А. Л. Шульман. – Витебск : Витебская областная типография, 2025. – 216 с. : ил.

Новая книга с богатым чёрно-белым иллюстративным рядом, благодаря которому мы можем заглянуть во многие повидавшие на своём веку лица рассказчиков, была написана в рамках проекта «Дети войны вспоминают». Он посвящён 80-летию Победы над фашистской Германией и тем людям, которые, порой ценой своей жизни, победили нацизм. Герои этого книжного повествования живут в разных белорусских городах и посёлках: Витебске, Минске, Полоцке, Бобруйске, Орше, Городке, посёлке Куренец Вилейского района Минской области.

Автор этих строк был хорошо знаком с нашим земляком (уроженцем Любанского района) – советским разведчиком, дипломатом, полковником госбезопасности, резидентом КГБ в Израиле Иваном Прохоровичем Дедюлей (1917-2013), который с 1987 года был помощником (старшим референтом) Председателя КГБ СССР Юрия Андропова по разведке. Во время беседы с И. Дедюлей в его московской квартире он отметил, что сотрудникам КГБ СССР было очень трудно завербовать в свою агентуру граждан Израиля, и поэтому их количество было не больше десяти.

Автор этих строк был хорошо знаком с нашим земляком (уроженцем Любанского района) – советским разведчиком, дипломатом, полковником госбезопасности, резидентом КГБ в Израиле Иваном Прохоровичем Дедюлей (1917-2013), который с 1987 года был помощником (старшим референтом) Председателя КГБ СССР Юрия Андропова по разведке. Во время беседы с И. Дедюлей в его московской квартире он отметил, что сотрудникам КГБ СССР было очень трудно завербовать в свою агентуру граждан Израиля, и поэтому их количество было не больше десяти.

В различных источниках нередко приводятся противоречивые данные о биографии М. Клинберга. Одним из советских шпионов в Израиле стал всемирно известный израильский учёный-эпидемиолог, микробиолог, инфекционист Маркус Авраам Клинберг (по другим данным – Клингберг. – Э.И.) (Марек Клинберг, Авраам Мордехай Клинберг). Его малая родина – город Варшава. Здесь в хасидской семье из Галиции 7 октября 1918 года начался его жизненный путь. Как и все еврейские мальчики, он получил начальное образование в хедере. Впоследствии поступил в обычную школу, которую с блеском закончил.

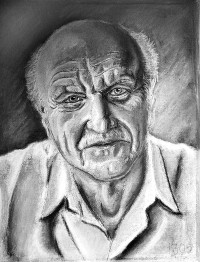

Когда в декабре 2017-го мы затевали проект «Люблю и помню», для постоянной заставки понадобился мой портрет. Я предложил на выбор два. Режиссёр Сергей Катьер выбрал графику Людмилы Кальмаевой. А этот – просто одна из работ в коллекции картин моего дома. Его автор – Анатолий Наливаев.

Когда в декабре 2017-го мы затевали проект «Люблю и помню», для постоянной заставки понадобился мой портрет. Я предложил на выбор два. Режиссёр Сергей Катьер выбрал графику Людмилы Кальмаевой. А этот – просто одна из работ в коллекции картин моего дома. Его автор – Анатолий Наливаев.

Художник, реставратор, фольклорист, вокалист.

Его жизненный путь извилист. Судьба причудлива. Составляющие бытия – занимательны.

Он долго и успешно писал многочисленные православные иконы. Но когда узнали, что его мама – еврейка, отказались от его услуг.

Метнулся к католикам. Оформлял костёлы, писал фрески. Но те узнали, что писал православные иконы, и отказали.

Когда я вошла так сказать в сознательный возраст, наступила Перестройка. В интернете, в прессе, в книгах начала появляться информация о моей семье и прадедушке. Понятно, по каким причинам в нашей семье, как и во многих других, не принято было говорить на темы своих предков. Тем более о таких трагических и в определённые моменты неудобных историях их жизни.

Когда я вошла так сказать в сознательный возраст, наступила Перестройка. В интернете, в прессе, в книгах начала появляться информация о моей семье и прадедушке. Понятно, по каким причинам в нашей семье, как и во многих других, не принято было говорить на темы своих предков. Тем более о таких трагических и в определённые моменты неудобных историях их жизни.

Я помню с детства, что мы собирались у дедушки, папиного папы, сына раввина Ш.Л.Я. Медалье большой семьёй. Приезжали дедушкины сёстры Гинда и Зиска. Они были одинокие, замуж так и не вышли. Жили в далёких районах, тогда окраинах Москвы, в небольших однокомнатных квартирках. Но были всегда жизнерадостны, веселы и на тот момент энергичны.

Я не знала, какой это был праздник, но дедушка надевал тфилин, талес, открывал молитвенник и на иврите читал молитву.

На самом оживлённом отрезке Социалистической улицы Бобруйска стоит здание, мимо которого проходят и бобруйчане, и гости города. В буквальном смысле слова проходят мимо. Ибо экскурсоводы, да и просто любознательные туристы, обычно рассматривают фасады других домов. Тут, на пешеходной части Социалки привлекают внимание своими кирпичными узорами бывшие доходные дома начала ХХ века.

На самом оживлённом отрезке Социалистической улицы Бобруйска стоит здание, мимо которого проходят и бобруйчане, и гости города. В буквальном смысле слова проходят мимо. Ибо экскурсоводы, да и просто любознательные туристы, обычно рассматривают фасады других домов. Тут, на пешеходной части Социалки привлекают внимание своими кирпичными узорами бывшие доходные дома начала ХХ века.

В 2022 году эти здания вошли в состав историко-культурной ценности «Исторический центр Бобруйска второй половины XIX – начала ХХ вв.». Первоначально несколько домов не попало в этот комплекс, хотя по рекомендации Министерства культуры в исторический центр в декабре 2024 года были включены ещё больше десятка зданий.

И среди них дом, который в начале ХХ столетия занимал важное место в жизни Бобруйска. О нём и пойдёт речь.

По не очень сложному течению обстоятельств вещи, о которых пойдёт речь, в своё время, так уж получилось, были найдены на чердаках. Да и логика попадания их туда не очень мудрёная. Люди, которые их туда сносили, не из тех, кто мог заинтересовать журнал «Форбс». Жили небогато и действовали по принципу: зачем швыряться, не ротшильды. Может ещё пригодиться.

По не очень сложному течению обстоятельств вещи, о которых пойдёт речь, в своё время, так уж получилось, были найдены на чердаках. Да и логика попадания их туда не очень мудрёная. Люди, которые их туда сносили, не из тех, кто мог заинтересовать журнал «Форбс». Жили небогато и действовали по принципу: зачем швыряться, не ротшильды. Может ещё пригодиться.

Логика потомков, через многие десятки лет всё это обнаруживших, была уже с поправочным коэффициентом не только на годы, но и века. Дескать, чего возиться с рухлядью? Или выбросить на свалку, или как-то исторически пристроить. Благо, есть в местечке отличный краеведческий музей.

«Отправляйся в бригаду Гречко…» – директор прииска «Ленинградский» Кудрявцев был немногословен. Да и рассуждать-то особенно необходимости не было: сработала предварительная договорённость, благодаря которой я вообще оказался на Чукотке. А предшествовала моему появлению в посёлке Ленинградский Шмидтовского района Магаданской области, что на самом Крайнем Севере, встреча, произошедшая весной 1985 года в родной Молдавии. Навестить пожилого Фридмана приехал его племянник, работавший начальником ремонтного производства на том самом золотоносном прииске «Ленинградский». К моей просьбе помочь с вызовом на работу на прииск он отнёсся весьма благосклонно, ничего, правда, не гарантируя. Старый Фридман, работавший учителем в школе, где директорствовал мой тесть, бывший ярым сионистом, явно недоумевал: «Ты куда собрался? Люди едут на Ближний Восток, а ты лыжи навострил на Дальний? В своём ли ты уме?»

«Отправляйся в бригаду Гречко…» – директор прииска «Ленинградский» Кудрявцев был немногословен. Да и рассуждать-то особенно необходимости не было: сработала предварительная договорённость, благодаря которой я вообще оказался на Чукотке. А предшествовала моему появлению в посёлке Ленинградский Шмидтовского района Магаданской области, что на самом Крайнем Севере, встреча, произошедшая весной 1985 года в родной Молдавии. Навестить пожилого Фридмана приехал его племянник, работавший начальником ремонтного производства на том самом золотоносном прииске «Ленинградский». К моей просьбе помочь с вызовом на работу на прииск он отнёсся весьма благосклонно, ничего, правда, не гарантируя. Старый Фридман, работавший учителем в школе, где директорствовал мой тесть, бывший ярым сионистом, явно недоумевал: «Ты куда собрался? Люди едут на Ближний Восток, а ты лыжи навострил на Дальний? В своём ли ты уме?»