По не очень сложному течению обстоятельств вещи, о которых пойдёт речь, в своё время, так уж получилось, были найдены на чердаках. Да и логика попадания их туда не очень мудрёная. Люди, которые их туда сносили, не из тех, кто мог заинтересовать журнал «Форбс». Жили небогато и действовали по принципу: зачем швыряться, не ротшильды. Может ещё пригодиться.

По не очень сложному течению обстоятельств вещи, о которых пойдёт речь, в своё время, так уж получилось, были найдены на чердаках. Да и логика попадания их туда не очень мудрёная. Люди, которые их туда сносили, не из тех, кто мог заинтересовать журнал «Форбс». Жили небогато и действовали по принципу: зачем швыряться, не ротшильды. Может ещё пригодиться.

Логика потомков, через многие десятки лет всё это обнаруживших, была уже с поправочным коэффициентом не только на годы, но и века. Дескать, чего возиться с рухлядью? Или выбросить на свалку, или как-то исторически пристроить. Благо, есть в местечке отличный краеведческий музей.

Заведение, честно признаюсь, к которому в разные времена относился по-разному. Были даже и такие несимпатичные, когда чуть ли не с сарказмом мысленно обращался к экспонатам: «Ну что, голубчики, угомонились, доигрались?!»

Нынче отношение к ним принципиально другое. Всё тут по-доброму волнует, тревожит, заставляет задуматься. Да и как может быть иначе при контакте с творческим протоколом времени?

В Глусский краеведческий музей может прийти каждый. Ещё важнее, с чем он отсюда уйдёт. С таких вот позиций и попытаюсь познакомить с несколькими экспонатами со специфическим «пятипунктным» контекстом.

Оно и понятно: когда-то в нашем «штетеле» жило в разные времена от трёх до пяти тысяч евреев. Сегодня только

двое – автор и его жена. Кто-то может хлопать в ладоши, кто-то огорчиться, но реальность такова.

Наш ареал, конечно, узкий,

Немного нас в Белой Руси…

Ещё вчера евреи Глуска

Вмещались на одном такси.

Сегодня тоже очень грустно,

Хотя других не знать бы бед:

Хватает нам, евреям Глуска,

Всего один велосипед.

Но это так, грустное отступление на полях жизни. А теперь об обещанных экспонатах.

Паспорт с бородавкой

Почему я начал с того, что не является у человека самым симпатичным и выигрышным в смысле внешности? А куда попрёшь, если о ней открыто, как об одной из примет, указано в паспорте некого Абрама Рудштейна (в нём ошибочно Руттшейна), мещанина Глуска, 1881 года рождения. Документе, выданном неким делопроизводителем

М. Лукашевичем. Причём в церкви, как это, по утверждению директора музея, тогда практиковалось. И получен паспорт не просто с бухты-барахты, а по высочайшей воле самодержца российского Александра Александровича.

Но и это ещё не все сведения, «разоблачающие» 67-летнего иудея «фун штетеле» Глуск. «При нём» (так и написано) жена Михля и дочь Сара.

Есть ещё и досье на 16-летнего Берку Шумахера «иудейского вероисповедания», холостяка с рыжим цветом волос. Если тогда не перекрашивали, то примета – ну, прямо тебе наповал.

В остальном повторяться нет смысла.

Замечу только, что-то подспудное заставило меня заглянуть в книгу «Память.Глусский район». В то её место, где опубликованы списки евреев на трагически известной в местечке Мыслочанской горе. Месте скорби и боли, где 2 декабря 1941 года фашисты расстреляли около 3000 евреев.

Так вот был среди них и «мещанин Глуска» Абрам Рудштейн. Во всяком случае в «реестре» значится.

«Идешер» Букварь

Начнём с хронологии. Букварь языка идиш был передан отделом образования (учебник всё-таки) в горпоселковую библиотеку, в 2020 году. Если и «залежался» там, то на несколько недель. Работники сориентировались верно и прямо с коробочной упаковкой передали в краеведческий музей. Кроме того, что осталось от еврейского букваря, лежала в презенте ещё и тетрадка для диктовок ученика третьего класса некоего Захария Лившица.

Первым предложением единственного диктовочного текста стала крыловская фраза «Мартышка к старости слаба глазами стала». Судя по количеству ошибок в диктанте ноябрьском 1924 года, русская классическая орфография не самое сильное место в учебном маневре иудейского младшеклассника. Хотя оценка, по неизвестным соображениям, поставлена не была.

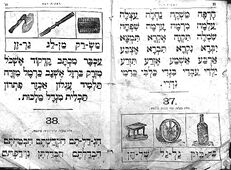

Сам же букварь вызвал удивление у симпатичного директора музея Натальи Акулич.

– Наум Борисович, – недоумевала она, – почему цифры материалов проставлены не в том порядке?

Пришлось объяснить, что «порядок» справа – налево в данном конкретном случае и есть норма.

Что касается иллюстраций, то в каждом отдельном случае картинки группируются по три. Скажем, «деревянное ведро, ёлка, олень»; «стол, колёса, бутылка» и т.д. Всё это расшифровывалось и становилось понятным уже в ходе урока.

Видок у учебника ещё тот, но, сохранённый временем даже в таком виде, он даёт хоть какое-то представление о первых образовательных шагах в еврейской начальной школе.

Двурукий акорт

У этой кружки («акорт») непростая технология. Ещё бы, речь не просто о противовирусной гигиене, а о правильном использовании её при входе в синагогу. В тот момент, когда финишируешь перед ней прямо с улицы. Не просто умывание, а уже своего рода намёк на (обрядный) ритуал. Отсюда две ручки. Берёшься за одну из них, потом за другую. Всё делается с таким расчётом, чтобы войти в молельный дом с двумя чистыми руками.

Последнии напоминания (может, появятся ещё и другие) о еврейском Глуске.

Показали мне в музее ещё еврейский таз для варенья и такой же «национальности» гляк для горячей воды. Но в этой части повествования буду менее эмоциональным. В другой ситуации, в другой среде два этих предмета в такой же степени могли называться и белорусскими, и польскими, или какими-то ещё.

Наум САНДОМИРСКИЙ

Ключевым для меня стал эпизод, когда прекрасный поэт и человек Сергей Граховский как-то сказал мне:

– Вам, Наум, надо обязательно писать в журнал «Мишпоха».

Куда, как, кому писать, какая ещё такая «Мишпоха»?

И, видимо, поймав мой недоумевающий взгляд, тут мне подробно, увлечённо, с большим уважением рассказал о доселе неведомом мне литературном издании.

Прислушавшись к пожеланию авторитетного старшего друга, решил выйти на контакт, и моя творческая «наглость» была вознаграждена. Дебют состоялся в 2000-м году, в восьмом номере, когда «ребёнку» было только пять лет. Значит, стартовав подборкой из трёх рассказов, мы вместе уже «четвертак».

Журналу – долголетия, авторам – творческих успехов, читателям – хорошего настроения. Всем – здоровья! До 120!