ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЗАКРЫТОМ СУДЕ

ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЗАКРЫТОМ СУДЕ

«В конце 1957 – начале 1958 г. при ЦК КПСС был создан Координационный центр по борьбе с диссидентством, – утверждают Лилия Беленькая и Борис Зингер из Тель-авивского Института истории сионизма. – И кампании борьбы с оппозицией по его распоряжению был придан антисионистский характер. В качестве главного доказательства решено было представить открытый процесс над сионистской группой Доры Кустанович-Подольской. Естественно, ни ей, ни её соратникам об этом известно не было (…).

Следствие длилось более 11 месяцев. По его окончании гражданских лиц передали в ведение Военной коллегии Верховного суда СССР. Сам процесс носил закрытый характер. Формальной причиной для передачи дела в Военный трибунал послужил факт причастности к семье Подольских Георгия Теплинского, служившего (на тот момент) в рядах Советской Армии. Используя этот факт, пытались приписать Д. Подольской также шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. По делу об антисоветской группе Доры Кустанович-Подольской были осуждены семь человек.

Отбыв срок в советских лагерях за антисоветскую деятельность (написание 14 статей «О положении советских евреев» и передачу их представителю израильского посольства в Москве для дальнейшей, естественно, публикации) Дора репатриировалась в Израиль в 1969 году. Прибыв в страну, она узнала удивительную вещь: из всех её статей, которые она тайно переправляла в Израиль, и за которые отсидела огромный срок, в Израиле была опубликована всего одна — причём, в малотиражном литературном журнале, издающемся на идише.

Автор, узнав о горькой судьбе своих текстов, потребовала вернуть их, но получила отказ: «Это секретные документы». Через некоторое время Дора Кустанович-Подольская всё-таки добилась своего: ей позволили ознакомиться со своими старыми работами. После этого она написала новую работу — «Точка на пути в Израиль послевоенного советского еврейства», которая проливает свет на деятельность группы Кустанович-Подольской, куда входили её муж Семён (Шимон) Подольский, сын Борис (Барух) и другие.

«ТОЧКА НА ПУТИ В ИЗРАИЛЬ...» (Из рукописи Доры)

«Статья, предлагаемая вниманию читателей, — это выдержки из серии статей, написанных 20 лет тому назад в Советском Союзе, адресованных за границу, в частности к левым партиям: коммунистам, социалистам, прогрессивным людям, которые могли бы в какой-то мере повлиять на советское правительство и облегчить участь советских евреев. В первую очередь они были направлены евреям Израиля. И если бы письма были напечатаны по мере написания, т. е. в 1956-1958 гг., израильским читателям хоть частично стало бы ясно:

— что сионистские стремления у послевоенных евреев возникли не вдруг, в конце 60-х годов, а это результат серьёзного и мучительного процесса,

— что большинство русских олим приехали не ради «виллы и вольво», а для того, чтобы отдать свои знания, силы, опыт, накопленные тяжёлым трудом, своей стране, своему народу. И разочарования у многих вызваны трудностями именно на этом пути. Разумеется, были и люди, гоняющиеся за прибылью там и здесь, но не они — лицо «русской» алии,

— что в отношениях с советским правительством надо прежде всего учитывать его империалистическую сущность, что еврей — козырь в его политической игре на мировой арене и считается оно только с силой: физической, умственной, нравственной.

Мои выводы не претендуют на научность. У меня не было ни времени, ни возможности уделять еврейскому вопросу в СССР много времени. Кроме советской прессы и книг, я ничего не читала. А кругозор был узок и ограничивался окружающей средой. Поэтому в статьях были отражены доходившие до меня факты из жизни евреев, раздумья о причинах ненависти советского правительства к еврейскому народу и Израилю, надежды на общественную помощь из-за границы.

Считая, что еврейский вопрос — это звено в реакционной политике советской власти, полагая, что за границей знают очень мало об экономическом и политическом положении в СССР, я пыталась осветить и эти вопросы, что получило отражение в заголовках некоторых статей.

Всего было написано 14 статей, 15-я — захвачена работниками КГБ».

НЕОДОЛИМА ТЯГА К ЕВРЕЙСТВУ

Дора Кустанович родом из местечка Хойники, что в Белоруссии. Окончила школу, еврейский педтехникум. Преподавала язык и литературу идиш в Крыму и Белоруссии. Затем решила продолжить учёбу в московском пединституте. Выбор случаен, но неожиданно точен: на факультете языка и литературы существовало отделение еврейского языка и литературы. Дора закончила институт в 1937 году и — сразу же — в аспирантуру по специальности. Но летом того же года отделение еврейского языка было закрыто. Пришлось срочно переориентироваться с одного языка на другой, иными словами — стать специалистом по русскому языку. А вот в духовной жизни переориентации не произошло. Тяга к еврейству только возрастала: Дора и её муж Шимон продолжали посещать еврейский театр, выписывать журнал и газету на идише, посещать концерты еврейских артистов и певцов...

В 1948-1949 годах по еврейской культуре в СССР был нанесён смертельный удар: убили Михоэлса, арестовали крупнейших деятелей, закрыли еврейские театры, издательство, газету, журнал... Затем последовала борьба с космополитами.

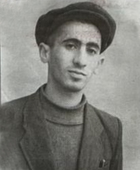

Как вспоминает Барух, сын Доры, мама тогда поседела, хотя ей было всего 37 лет. Во время одной из прогулок, а Барух любил бродить по улочкам Москвы, он случайно набрёл на красивое здание с колоннами и надписью на иврите, что его очень заинтересовало. Это была Московская хоральная синагога. Членов семьи Кустанович-Подольских нельзя отнести к разряду верующих евреев. До вышеописанного момента глава семьи Шимон Подольский был в московской синагоге всего раз — в связи со смертью матери. Но привязанность к еврейской культуре была сильна в семье, и Баруха с детства обучили читать на идише.

Барух брал книжку рассказов Шолом-Алейхема, выходил с ней во двор (хоть район был рабочим!) и усаживался на скамейку. Он понимал, что дворовые ребята удивятся непонятным буквам — вот тогда он им и скажет, что это за язык. Через некоторое время отец научил его (по молитвеннику, принадлежавшему ещё бабушке) еврейской азбуке. И он читал, не понимая слов. От отца, который до революции обучался в хедере, Барух перенял кое-какие слова и выражения, которые обязан знать еврей: например, формулу, которая произносится женихом под хупой. Я уже не говорю об очевидном: Шимон Подольский был историком по профессии и очень много рассказывал сыну о еврейской истории, Ветхом завете. Барух знал отрывки из этой книги задолго до того, как увидел саму Библию. Вот почему, наткнувшись на здание синагоги, Барух не мог пройти мимо, более того, он стал регулярно приходить к этому дому.

В СИНАГОГЕ, У ВОСТОЧНОЙ СТЕНЫ

Осенью 1955 года, в одну из суббот, Барух обратил внимание на группу людей, стоявших в синагоге на почётном месте — у Восточной стены. Пояснил еврей, находившийся рядом: «Это сотрудники израильского посольства».

Во время праздника Дарования Торы гости вновь стояли у Восточной стены. Барух подобрался поближе, чтобы разглядеть девушку с книгой в руках, по всей видимости, его ровесницу. Он набрался смелости и поинтересовался, что она читает. Девушка, как оказалось впоследствии, дочь Йосефа Авидара, посла Израиля в СССР, протянула её Баруху: это был молитвенник на иврите.

Но синагогальный служка внезапно вырвал книгу у него из рук. В происходившее вмешался один из сотрудников посольства. Он вернул молитвенник мальчику. Барух немедленно, чтоб не отобрали, побежал с подарком домой. Там он и рассказал, что произошло в синагоге.

В тот день в квартире Кустанович-Подольских состоялся семейный совет. Решался вопрос: стоит ли продолжать знакомство? В семье прекрасно понимали, что подобные контакты смертельно опасны, ибо не представляли, как и большинство граждан СССР, что из рук госбезопасности можно выйти живым. Отметим, что на совете победило желание хоть что-то узнать о жизни в Израиле.

В одну из суббот Барух опять посетил синагогу и попытался заговорить с сотрудником посольства, который раннее заступился за него. Им оказался Элиягу Хазан, атташе по вопросам культуры. Пятнадцатилетний мальчик убедил атташе встретиться с его родителями: они хотят переговорить с представителем посольства.

На встречу в музее Пушкина Элиягу Хазан явился с женой, а Барух с мамой. В дальнейшей беседе Барух не участвовал — разговор вёлся на идише. После встречи и завязалась регулярная связь с израильским посольством. «Связным», если так можно выразиться, был Барух. Его родители не ходили в синагогу: не дай Бог, кто-то донесёт (помните служку!) и их, советских учителей, лишат куска хлеба.

Время от времени Барух получал от Элиягу Хазана небольшие пакетики: один раз в них оказалась брошюра на идише, в другой — словарик иврита, в третий — книга по истории евреев на английском языке. В ней был опубликован полный текст Декларации Независимости, которую Барух и решил перевести на русский язык.

В то время Дора Кустанович-Подольская и написала своё первое «Письмо из Советского Союза», ибо решила, что на Западе должны знать, что происходит с евреями в этой стране. Барух передал статью Элиягу Хазану, а затем «Письмо...» увидело свет в израильском литературном журнале на идише «Ди голдене кейт» (Nº 26, 1956 год) под псевдонимом Ицхак Бен-Авраам.

Спустя какое-то время Элиягу Хазан передал номер этого журнала семье Подольских. Впоследствии эта публикация фигурировала в ряду «вещественных доказательств» на суде.

«ТОЧКА НА ПУТИ В ИЗРАИЛЬ...» (Из рукописи Доры)

«…Первые 11 статей были написаны на идише. Остальные по-русски. В статьях я тогда не отмечала номера и даты, но теперь, после того как я получила все 14 статей и смогла их перечитать, я установила номера, месяц и год написания каждой из них. Некоторые статьи были с эпиграфами. Заголовки статей и эпиграфы даны в русском переводе.

Перечень статей:

- «Еврейский вопрос в Советском Союзе», июнь-июль 1956 г. Эпиграф: «Выслушайте нас, и пусть нам станет легче. Говорите нам, пусть станет нам легко. Мы не хотим, чтоб нас только воспевали, мы не хотим, чтоб нас обогащали». Изи Харик, поэма «Мит лайб ун леби» («Душой и телом»). Статья была напечатана в журнале «Ди голдене кейт» №º 26, декабрь 1956 г., за подписью Ицхак Бен-Авраам.

- «Социализм в России». Август 1956 г. Эпиграф: «Русский народ имеет такое правительство, какое он заслуживает».

- «Экономическое положение в России», сентябрь 1956 г. Эпиграф: «От каждого по потребностям, каждому по труду» (закон социализма)

- «Строительство коммунизма в России», октябрь 1956 г. Эпиграф: «Бытие определяет сознание» (Маркс) — «3 вопроса г-ну Микунису», посланные в газету «Кол гаам» (ноябрь 1956 г.). Но она их не напечатала. Напечатала вопросы газета «Давар» (по словам Элингу Хазана). На следствии эти вопросы были названы «провокационными».

- «Национальный вопрос — одно звено в государственной системе Советского Союза», апрель 1957 г.

- «Жизнь евреев в Советском Союзе», май 1957 г.

- «Азох ун вей нашему социализму», июль-август 1957 г. Эпиграф: «Вейте, вейте, злые ветры. Теперь ваша пора». (Рейзен).

- «Тени на Московском фестивале», август-сентябрь 1957 г. Эпиграф: «Задаёт мир старый вопрос» (народная песня). Напечатано в Аргентине. «El Pais». 30.11.1957.

- «Ответ на антиизраильские статьи в советской прессе», октябрь 1957 г. Напечатано в «Форвертс» 12.11.1957.

- «Довольно нас обманывать», декабрь 1957 г. Эпиграф: «Нельзя молчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель» (Белинский).

- «Не хлебом единым жив человек», январь 1958 г.

- 12. «Правда о советской «Правде», февраль 1958 г., подпись: «Феферл-внук»

- Открытое письмо Говарду Фасту, март 1958 г., напечатано в «Нью-Йорк геральд трибун»

- «Потёмкинская деревня», апрель 1958 г.

- «Позорные страницы в истории России». Написана 24 апреля 1958 г. — изъята сотрудниками КГБ 25 апреля 1958 г.»

БЕЗУМСТВО СЕМЕРЫХ

КГБ, как известно, следил за иностранцами. Особенно за такими диковинными для тех времён, как израильтяне. В поле зрения, естественно, попал и «местный» Барух Подольский. Сфотографировали его с посольскими людьми один раз, второй... И пошли по пятам: вычислили дом, коммунальную квартиру, устроили подслушивание из соседней комнаты. В данном вопросе КГБ крупно повезло: через стенку жил военный прокурор одного из районов Москвы.

25 апреля 1958 года гэбэшники нагрянули с обыском. Очередная статья Доры Кустанович-Подольской хранилась в ящике стола в ожидании пятничного вечера, когда Барух отправлялся в синагогу. В тот день дома был только глава семьи, жена работала в вечернюю смену в школе рабочей молодёжи, а сын находился у друга, обсуждал вопрос о праздновании Дня международной солидарности трудящихся. Но гэбэшники дождались всех: Дору взяли у дома, а сына на подходе, у трамвайной остановки. И сразу же всех отвезли на Лубянку.

По этому делу взяли семь человек: шесть — в Москве, одного — в Днепропетровске. Это были Подольский Семён, Зильберман Григорий Давыдович (80-летний старик), Кустанович Дора, Подольский Борис, Камень Иосиф, Бродецкая Тина, Дробовский Евсей». Вот как складывалась эта группа.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ФЕСТИВАЯ

В 1957 году, на Всемирном фестивале молодёжи, который проходил в Москве, присутствовала и делегация из Израиля. На концерте с участием израильской молодёжи Барух Подольский познакомился с двумя девушками, которые, как выяснилось, тоже интересовались жизнью в Израиле, мечтали изучить иврит и отыскали (днём с огнём! — именно так это было в те годы) Григория Давыдовича Зильбермана, старого знатока языка. Оказалось, что того же преподавателя иврита нанял и Шимон Подольский для своего сына. Понятно, что молодые люди вскоре встретились, а разговорившись, поняли, что у них общие интересы. И тогда Подольские открылись ученицам, что их семья контактирует с представителями израильского посольства, получает от них газеты и журналы. Вскоре изданиями этими заинтересовался и отчим одной из девушек: кого из евреев, ещё помнящих родной язык, не заинтересует журнал или газеты на идише?! Среди изданий и польская «Фолксштиме», орган Польской объединенной рабочей партии, о которой на суде будет сказано, что и эта газета является антисоветской, ибо с такого-то числа («вот вам справка из Ленинки!») передаётся в спецхран. Чтобы этот шаг в отношении поляков был понятен современному читателю, приведу пояснение Лилии Беленькой и Бориса Зингера:

«В марте 1956 года Никита Хрущёв прибыл в Варшаву, на заседание Политбюро ПОРП. Умер сталинский ставленник, и следовало избрать нового руководителя Польской объединённой рабочей партии. Хрущёв был против кандидатуры Гомулки, но именно последнего (в пику Хрущёву) и утвердили председателем партии. Тогда Хрущёв в сердцах выкрикнул: «А не кажется ли вам, что тут слишком много абрамовичей?!» Поляки ему этих «абрамовичей» не забыли. И 4 апреля 1956 года газета «Фолксштиме», выходящий на идише орган ЦК ПОРП, разразилась редакционной статьей, в которой обвиняла лично Хрущёва и СССР «в геноциде евреев, еврейской культуры и представителей еврейской интеллигенции». После этого рабочая газета стала преступной в глазах Советской власти».

«ОН ПОЛЮБИЛ ЭТУ ЗЕМЛЮ РАНЬШЕ ГЕРЦЛЯ»

Но вернёмся к преподавателю иврита. Григорий Зильберман из «Любящих Сион» полюбил эту землю раньше Герцля. Но никому об этом старался не говорить. Старый сионист не упоминал и о том, что в 30-е годы был арестован, в 1948-м — опять взят под стражу, а в 1953 году — «сактирован по состоянию здоровья». Через десять лет Григория Давыдовича Зильбермана вновь арестовали по обвинению в участии в группе Доры Кустанович-Подольской. Ему, как уже говорилось, шёл 81-й год. По словам Баруха, Григория Давыдовича в дела не посвящали. Только однажды ему дали почитать газету на идише. Но и этого было достаточно, чтобы его арестовали, продержали год в тюрьме (суд засчитал этот срок), затем освободили, и вскоре, по слухам, он умер.

«ТОЧКА НА ПУТИ В ИЗРАИЛЬ...» (Из рукописи Доры)

«В марте 1956 г. я познакомилась с атташе по вопросам культуры Элиягу Хазаном. Мой первый вопрос к нему был, как можно легальным путём уехать в Израиль. Он ответил, что въездную визу мы можем получить хоть завтра, но требуется выездная из СССР. А это невозможно: если нас и не арестуют, то с работы, наверно, снимут. Мы оба, мой муж и я, преподаватели в старших классах московских школ: он — истории, я — литературы. Запасов у советских учителей нет, дотянуть бы до получки — и то хорошо, нам и завтра не на что было жить.

Тогда я попросила его передавать нам литературу на идише — ведь мы ничего не знаем, что творится на белом свете, на еврейской» улице, в Израиле. Мы получили от него «Фолк ун Цион», 2 брошюры «Евреи-коммунисты о положении евреев в Советском Союзе», материалы о Синайской кампании, историю евреев на английском языке.

Некоторые материалы были настолько интересны, что ими хотелось поделиться. Так, материалы о Синайской кампании мы передали в Днепропетровск нашему родственнику Камень Иосифу Марковичу, впоследствии профессору Тель-Авивского университета.

Серию статей канадского лейбориста Зальцберга, письмо Говарда Фаста «Почему ты так нагло лгал, Борис Полевой?» и другие я перевела на русский с идиша, чтоб и другие могли с ними познакомиться. Ведь в Москве не только молодёжь, но и люди средних лет практически не владеют идишем.

Мы передали в Израиль, по просьбе Хазана, комплект альманаха «Геймленд» Nº 1-7, вырезки и отдельные номера газеты «Эйникайт», ещё какие-то книги.

А с 1956-го по 25 апреля 1958 г. — дня ареста — и 14 статей, написанных мной, о положении евреев в Советском Союзе.

В это же время в «Литературной газете» появилась заметка о том, что скоро будут изданы рассказы Бергельсона в переводе на русский язык и книга Нусинова. Следовательно, они реабилитированы, хотя официально об этом не было заявлено. А мы знали, что они погибли, даже дату знали — 12 августа 1952 года. Профессора Нусинова я хорошо знала, как прекрасного лектора по литературе, еврейской и западной. Он читал у нас лекции на еврейском отделении литературного факультета Московского педагогического института им. Ленина. Его глаза, умные, блестящие, неотступно стояли передо мной, молили и требовали: «Это не должно повториться».

(Примечание редактора: Ицхак Нусинов – в 1949 г. арестован по делу Еврейского Антифашистского комитета. Погиб в заключении.)

ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОЙМАТЬ ШПИОНА!

В начале следствия членам группы Кустанович-Подольской инкриминировали антисоветскую деятельность с использованием национальных предрассудков. К этому привесили статью об «антисоветской организации». А под самый конец следствия Подольским-старшим добавили «шпионаж».

По версии Баруха Подольского, «шпионаж» пытались взрастить из следующих фактов. В 1948-1949 годах Дора Кустанович-Подольская преподавала русский язык в техникуме при московском авиационном заводе, известнейшем предприятии — настолько, что даже водитель трамвая всегда объявлял остановку: «Авиационный завод». На суде же было заявлено, что «Кустанович, прознав о военном заводе (а это военная тайна!), могла передать сведения иностранной разведке». И службисты решили «укрепить» доказательства. И вот каким образом.

В семье Подольских воспитывался племянник. Его родители умерли в войну. В годы, о которых идёт речь, он проходил службу в Советской армии. Время от времени он наезжал в Москву и навещал родных. Из этого выросло следующее обвинение: «Подольские могли сообщить в израильское посольство, где он служит». И как подтверждение: «По нашим данным, эти сведения имеются у израильской разведки».

Через 11 месяцев после ареста дело было передано в Военную коллегию Верховного суда СССР. Из 10 заседаний всего одно было посвящено «шпионажу». В конце концов постановили: в части «измены и передачи военных тайн» — оправдать, а по остальным статьям — осудить. Но КГБ, как говорит Барух, сделал промашку. Гэбэшники долго тянули: хотели дать больше, а получилось меньше. В декабре 1958 года был принят новый закон об уголовной ответственности за государственные преступления, по которому максимальный срок наказания был снижен. Если бы группу Доры осудили на месяц раньше, то могли дать десять лет, а по новому положению — семь.

«Я ОПАСАЛАСЬ, ЧТО БОРЯ БУДЕТ МЕНЯ ОБВИНЯТЬ…»

Доре не давали встретиться с сыном до окончания следствия. А когда следствие было завершено, всех обвиняемых из Лубянки перевели в Лефортово, и, буквально за несколько дней до суда, матери и сыну разрешили свидание. Барух вспоминает, что она сидела за одним столиком, он — за другим. Всего несколько минут. В присутствии надзирателей.

Я поинтересовался у Баруха Подольского: не винила ли себя Дора, что втянула сына в столь губительную историю? Она ведь не могла знать, что они выйдут из тюрьмы живыми. Не могла и мечтать, что придёт время, и они уедут в Израиль, где Барух станет известным учёным! На этот вопрос ответила Лидия, жена Баруха. Однажды Дора сказала ей: «Я опасалась, что Борис будет меня обвинять... Но он сказал, что ни в чём не обвиняет, что так должно было быть...» Услышав ответ, мать успокоилась.

Второй раз они встретились в зале суда: сидели рядом, но — опять-таки! — разговаривать было нельзя.

Встретился Барух и с отцом. На очной ставке. Ни встать, ни подойти, не говоря уже о том, чтобы обняться. Но вот что интересно. Там же помимо двоих следователей присутствовал ещё один человек с явно еврейской наружностью. Если память Баруха не подводит, фамилия того — Коган. Он работал в КГБ переводчиком с еврейских языков. И пригодился в «деле» и во время очных ставок.

В материалах фигурировали документы на идише и на иврите (помните газеты и журналы?). Статьи переводились на понятный для следователей язык, предъявлялись и подследственным, которые и обратили внимание на подпись: «переводчик КГБ Коган».

На очной же ставке переводчик «подстраховывал» следователей: а вдруг Шимон Подольский перекинется с сыном парой-тройкой слов на еврейском языке?! Устроили также очную ставку Баруха с его двоюродным братом — тем самым военнослужащим, который должен был послужить для фабрикации «шпионского» дела, а он и понятия не имел об антисоветской группе Кустанович-Подольской. Осудить его не смогли, но выговор влепили.

Как уже известно читателю, «шпионаж» отпал, но после вынесения приговора в газете «Красная звезда» (с подачи КГБ) появилась статья «Тётушка Дора действует», где описывалось, как «тётушка Дора», «бренча золотыми кольцами, приходила в церковь и какому-то иностранцу шептала номер части, в которой служил её племянник». «Красная звезда» и её «золотые перья» не могли не знать, что Военная коллегия вынесла Доре Кустанович-Подольской и её мужу оправдательный (по этой статье) приговор!

Заслуга группы Доры Кустанович-Подольской, по мнению израильских учёных Лилии Беленькой и Бориса Зингера, состоит в том, что они сумели придать еврейскому самиздату регулярный и целенаправленный политический характер. На протяжении 1956-1958 годов, вплоть до ареста, Дора Кустанович-Подольская, как уже отмечалось, написала 14 статей под общим заглавием «О положении советских евреев».

«ТОЧКА НА ПУТИ В ИЗРАИЛЬ...» (Из рукописи Доры)

«На протяжении 20 месяцев я сообщила за границу о том, какой произвол царит в отношении евреев, как народа. Мне казалось преступлением не писать об известных мне фактах, о страданиях, об ущемлении национальной гордости. Было ясно, что за такие «преступления» придётся расплачиваться. Правда, я думала, что арестуют только меня. Оказалось, что КГБ забрало ещё людей, расправилось с ними основательно.

А статьи здесь пролежали 20 лет, и израильский читатель не был с ними даже знаком. А потом началось: «Чудо возрождения», «Вилла и вольво», «Ковровая дорожка для оле», «Если б не Россия, Израиль бы погиб» — и прочие перлы из-под пера людей, в статьях которых при всём желании не найдёшь «жемчужное зерно». Я говорю об этом теперь для того, чтобы та сила, которую привезла с собой алия из СССР, не в пример этим статьям, была рационально использована в интересах государства».

«ЛЕЙТЕНАНТ ОБЕЩАЛ РАССТРЕЛ!»

Вся антисоветская группа Доры Кустанович-Подольской — семеро евреев — оказалась на Лубянке. Если точнее, вначале их было восемь. Помните, на концерте израильских артистов, состоявшемся в Москве в рамках Международного фестиваля студентов, Барух Подольский познакомился с двумя девушками, интересовавшимися, как и он, еврейской жизнью в Израиле. Затем все вместе изучали иврит под надзором палестинофила Григория Давыдовича Зильбермана. Одну из девушек звали Тина Бродецкая — она не сдалась, всё выдержала на Лубянке. А вот другая (не будем называть имени) сразу, как говорится, «раскололась», и её «не взяли».

В первые же дни ареста следователь-лейтенант сказал Баруху: «А ты знаешь, что тебе грозит? Вплоть до расстрела!» У юноши ёкнуло сердце — в тот момент он искренне верил, что жизнь закончилась.

Однажды Баруха Подольского вывели из камеры, повели по коридору, затем по лестнице в подвал. Он решил: на расстрел. Но до подвала не дошли. Остановились у бани, словно перед чистилищем.

А затем «злого» следователя сменил «добрый» майор. Он, как и следует по сценарию, сжалился: «Нет, максимум — десять лет». Подследственный воскликнул: «А лейтенант обещал расстрел!» Тогда майор попытался спасти честь мундира: «Ну, это недавно так было!» Арестованные прекрасно понимали, что имеют дело с бандитами: умолять, просить, раскаиваться — пустое дело. Да и в чём раскаиваться?

В протокол внесены слова Доры Кустанович-Подольской: «Если бы издавалась еврейская газета или журнал, мы не искали бы другие издания. Вы лишили нас культуры, а мы захотели её получить обратно». В деле (12 томов) есть любопытные вопросы.

Старика, жителя местечка Хойники, где родилась Дора, спросили: «Вы знали Баруха Кустановича (отца Доры. — Я. Т.)?» — «Не знал». — «Допрос окончен». У следующего свидетеля из Хойников, откуда Дора уехала аж в 1932 году, поинтересовались: «Вы знали?» — «Не знал». — «Допрос окончен». Наконец, попался знающий: «Да. Он был пекарем». — «А была ли у него наёмная рабочая сила?» — «Нет. Они работали всей семьей». — «Допрос окончен».

Эти документы говорят о том, что «преступные действия» Доры Кустанович следователи пытались объяснить социальным происхождением обвиняемой. Не получилось. Еврейская семья никого не эксплуатировала. Но следователям так хотелось крови... И еврейское, по сути, дело решили перелицевать на шпионское, отдав на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда.

Прокурор-зверь (полковник или генерал?) с узким разрезом глаз. Заседания закрытые. Арестованных не конвоировали в здание суда — судьи сами явились в тюрьму. Тюремный клуб забили сотрудниками КГБ. Свидетелей заслушивают и — выпроваживают: а вдруг что услышат? Но и шпионского дела не вышло. По этой статье оправдали, зато по другим 31 марта 1958 года огласили приговор:

Доре Кустанович-Подольской – 7 лет.

Семёну (Шимону) Подольскому — 7 лет.

Борису (Баруху) Подольскому — 5 лет.

Тине Бродецкой — 2 года.

И остальным — соответственно.

«О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ» (Из рукописи Доры)

«Будто струя свежего воздуха донеслась до нас, когда к нам попала серия статей и писем о положении евреев в Советском Союзе.

- И. Б. Зальцберг. «Моя миссия в Москве».

- «Моран-Фрайкайт» (Нью-Йорк). «Извращения в национальном и еврейском вопросе в Советском Союзе».

- «Фолксштиме» (Варшава). «Открытое письмо Ильичёву».

- «Моргн-Фрайхайт» (Нью-Йорк).

Речь о двух брошюрах на идише, изданных в 1956 и 1957 годах: «Евреи-коммунисты о положении евреев в Советском Союзе».

Целое поколение евреев отдало свою жизнь служению советской родине, а теперь их отбрасывают, как старую изношенную тряпку. Евреи убедились, что здесь для них нет дома.

— Я гуляла по украинским полям и думала: «Хорошая, плодородная земля, но не моя земля, не мое поле», — сказала мне знакомая при встрече. Нелегко это сказать людям, предки которых жили здесь на протяжении столетий, а сами они связаны с окружающим населением, со здешней культурой, бытом крепкими нитями. «И всё же — здесь для нас нет места. Надо уезжать в Израиль».

— Я туда на четвереньках пополз бы, я там камни носил бы, — сказал другой знакомый.

«Еврей должен иметь дом или мечту» (Перец).

«Пусть трудности, пусть опасность, но есть за что бороться, для кого строить, а если суждено, то есть за что погибнуть, – поэт Шлойме Ройтман сказал это в 1950 году».

ПЕРЕГИБ В БУРе

Осуждённых женщин, в том числе Дору, отправили в лагерь в Западной Сибири, а потом в разгар зимы решили перевести в Тайшет, что в Сибири Восточной. До железной дороги, где должны были погрузиться на поезд, 25 километров. Вещи побросали на сани, а сами — рядом, пешком.

В Тайшете закончился срок Тины Бродецкой. А Дора продолжала нести свой крест. Пусть не удивится читатель, что я привёл этот образ, но случай, произошедший с Дорой Кустанович-Подольской, позволяет говорить о кресте. И вот почему.

В Тайшете Дору поставили расщеплять слюду. Работа, по мнению знающих людей, для человека с хорошим зрением: расщеплять на десятые доли миллиметра слои. А Кустанович-Подольская страдала близорукостью с рождения. В сумерки она едва различала предметы. И, естественно, с расщеплением не справлялась. За неточности в работе её помещали в БУР (барак усиленного режима, он же изолятор).

Как-то нагрянула комиссия из Москвы. Проверяющие обратили внимание на заключённую в БУРе: «За что в изоляторе?». Начальник лагеря отрапортовал: «Активная сектантка» (в те времена под «активными сектантами» подразумевали иеговистов). Заключённая Кустанович, услышав подобное, не удержалась от смеха. Вскоре её выпустили из БУРа — комиссия выявила «перегиб».

В лагере Дору окружали в основном военные преступники и националисты, с которыми ей разговаривать было не о чём. Настоящих политических было мало. Среди последних — юная Ира Емельянова, дочь Ивинской, возлюбленной Бориса Пастернака. Она и мать были осуждены «за незаконное получение денег». Но всем, в том числе и КГБ, было известно, что Пастернак лично распорядился, чтобы Ивлинская получила гонорар за его итальянское издание «Доктора Живаго». А подоплека дела была иная: КГБ интересовали рукописи и письма Пастернака, которые спрятала Ивинская. И кэгэбэшники из кожи вон лезли, чтобы завладеть материалами поэта. Откровения автора (проглядели «Живаго»!) могли вызвать новый политический скандал.

Дора Кустанович-Подольская подружилась и с Ириной Вербловской, женой ленинградского математика Револьта Пименова, который вздумал утверждать, что «власть советам» — это не то, что представляет собой власть в России.

(Читателю, надеюсь, будет интересно знать, что Ирина Емельянова впоследствии жила в Париже, издала книгу «Легенды Потаповского переулка», где подробно описывает дружбу матери с Пастернаком и тот шабаш, который устроила соввласть по поводу присвоения Пастернаку Нобелевской премии. Книга воспоминаний Емельяновой переведена на французский язык и пользовалась в те времена популярностью во Франции — разумеется, и в России. Затем Ирина Вербловская опубликовала работу «Горькой любовью любимый. Петербург Анны Ахматовой».

«О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ» (Из рукописи Доры)

Открытое письмо Говарду Фасту

«Многоуважаемый друг! Приветствуем и поздравляем Вас с тем, что Вам всё-таки удалось проникнуть на страницы «Литературной газеты» от 30.01.1958 года и прорвать железный занавес, который скрывает от нас причины Вашего ухода из компартии США, хотя глухие слухи о Вашем разрыве с Советским Союзам до нас доходили.

Советская власть умышленно держит своих читателей, мыслящих людей в неведении. Она заперла мысль в темницу из толстого стекла, покрытого амальгамой из смеси лжи и клеветы на всех честных людей за рубежом и отвратительной лести Советскому Союзу. Поэтому, вместо того чтобы видеть весь мир, мы видим в этом нелепом зеркале только себя, свою страну, уродливо раздутыми...»

СОВРЕМЕННЫЙ ИВРИТ В ТРЕТЬЕМ ЛАГПУНКТЕ

Барух Подольский считает, что мужчинам из их антисоветской группы повезло больше, чем женщинам. Например, он и отец не совершали марш-бросок по Сибири, а сразу оказались в мордовских лагерях. Первый раз они с отцом встретились на пересылке в Потьме. Через два-три дня их разбросали. Подольский-старший неоднократно обращался к начальству, чтобы их с сыном содержали в одном лагере. Но ответ был отрицательным. С подобной же просьбой обратился и Барух. Опер обещал решить вопрос положительно, но в обмен на сотрудничество. На это Барух дал «признательные показания»: «Я в группе отвечал за безопасность» — «Ну?» — «Конспиратор я, как видите, никудышний. Вы группу сразу заловили» — «Ну?» — «Если я займусь этим делом, меня сразу расколют и убьют». За отказ от сотрудничества зэка Подольского-младшего наказали и отправили подальше от отца.

Шимон Подольский, перенесший в лагере инфаркт, выполнял работы при школе или библиотеке. А сын — куда пошлют: грузчиком на мебельной фабрике, шлифовщиком на заводе, сельхоз-работы.

Однажды Барух и отец встретились на Третьем лагпункте. В фильме «Путёвка в жизнь» есть такая фраза: «От Потьмы до Барашева — 36 верст, и железную дорогу там строили заключённые». Барашево и есть Третий лагпункт, больница ГУЛАГа. Там Шимон Подольский — в больнице, а Барух — в рабочей зоне. Больница и зона разделены колючей проволокой.

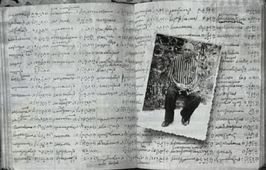

В Третьем лагпункте Шимон подружился с зэком Меиром Дрозниным, старым сионистом, который прекрасно владел ивритом. Причём не книжным, а современным, израильским. Откуда подобные знания — до сего дня загадка. И от него старший Подольский, как губка, впитывал новый (старый он знал) иврит. Более того, он стал составлять иврит-русский, русско-ивритский словарь. Свою работу (страницу за страницей) прятал от надзирателей, и, когда наступало время свиданий, передавал записи сыну. По ним и Барух изучал иврит в лагере. Ныне эти лагерные на древнем еврейском языке страницы хранятся в Израиле.

«О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ» (Из рукописи Доры)

«Этот, как его... — всё забываю его имя, — ага, тоже мне «писатель», Грибачёв, — разразился в «Литературной газете» статьей против Вашей, Говард Фаст, прогрессивной деятельности. У нас не знают «писателя» Грибачёва, никто не читал его «творений», но известно, что он разъезжает по разным странам и там «представляет советскую литературу» <...> Он сделал себе карьеру на антиеврейских выступлениях в чёрные годы 1948-1953, и от его последней статьи тоже так и разит Союзом Михаила Архангела — русских черносотенцев. Но и его антисемитская статья донесла до нас отзвуки Вашей благородной — борьбы за мир, за права человека на родную культуру, за право обрести себе родину, ибо Россия предала, продала это право евреев.

Захватнические стремления России на Ближнем Востоке вынуждают её выступать на стороне тех, кто хочет уничтожить Израиль. Борьба за права евреев на свою страну — борьба прогрессивная.

В бой против антисемитизма вступали писатели недалекого прошлого: Золя — во время процесса Дрейфуса, Короленко и другие русские писатели во время процесса Бейлиса. Против фашизма выступали Лион Фейхтвангер и другие немецкие писатели, Ромен Роллан, Горький. На наших глазах прогрессивным людям во главе с Жюлиа Кюри удалось отстоять 150 безвинных советских людей».

КАК В ЛАГЕРЕ ПОГОВОРИТЬ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ПОНЯЛ

Закончился срок Баруха Подольского. Перед освобождением он посчитал необходимым посоветоваться с отцом: куда пойти учиться? (его «взяли» со второго курса МГУ), где жить? (квартиру в Москве отобрали, к тому же приближаться к столице ближе, чем на 101 километр запрещено) ...

Но где в лагере уединиться для разговора по душам? Отовсюду торчат «уши». И не только стукачей, но и полицаев, бандеровцев, власовцев, степных, горных, лесных братьев. Многие из тех, кто убивал евреев во время войны, выросли рядом со своими жертвами, понимали идиш, не говоря уже о русском языке. Что делать? И тогда Барух, сидя на койке отца (с одной стороны — немецкий капо, с другой – душегуб-бандеровец), впервые заговорил на иврите. Подольского-старшего это удивило. Но сын объяснил: «Неужели ты хочешь, чтобы эти... слышали, о чём мы беседуем?!»

По прошествии лет, сказал Барух Подольский, трудно вспомнить что именно тогда посоветовал отец. Конечно же, он мечтал о высшем образовании для сына. Он знал, что Барух после школы хотел изучать семитские языки. В те годы в Советском Союзе семитологию изучали в двух вузах: Тбилисском университете, где преподавание велось на грузинском (а значит недоступном для Баруха) языке, и в Ленинграде.

В 1955 году отец и сын поехали в Ленинград, и Подольский-старший встретился с профессором Винниковым (хорошим, как утверждает Барух, евреем).

Тот откровенно предупредил, что Баруху, не следует подавать документы в ЛГУ. В тот год на филфаке МГУ хотели открыть отделение арабского языка (ныне — Институт восточных языков).

Подольский-младший подал документы на арабское отделение. Сдал экзамены. Но студентов набрали, а отделение не открыли. Разбросали первокурсников по другим отделениям. Подольского, не спросив, отправили изучать хинди. А со второго курса (по причине ареста и антисоветчины) отчислили.

После освобождения даже с основами хинди, но с пятой графой и отметкой о пребывании в лагере можно было получить работу только на стройке. И Барух направил стопы в ремстройуправление, поселился в общежитии. Но вскоре понял, что недалеко ушёл от Третьего лагпункта: его окружали одни уголовники со стажем, хоть и жил он теперь далеко от Москвы, на 105-м от неё километре.

«О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ» (Из рукописи Доры)

«Мы знаем, что статья Грибачёва, как и другие антисемитские статьи в советской прессе, — это отклики на материалы об СССР в иностранной прессе. Опровержения, которые нам приходится выслушивать, не выдерживают критики, на таком низком уровне они преподносятся, но не встречают возражений, потому что оппонентам не поздоровится, и советский народ привык к слепому повиновению. Внешне у нас полное единодушие, а по существу, наше идеологическое единство, коммунистическое мировоззрение, дружба народов — сплошное надувательство. Во всех странах существует движение за мир, демократические движения женщин, молодёжи, общества дружбы с разными странами. У нас тоже имеются такие общества, но в них участвует не тот, кто хочет, а тот, кому поручено.

Организации эти — не добровольные, демократичные, а бюрократические, и их члены — просто советские служащие. Вот почему, дорогие товарищи, ваши требования создавать еврейские организации с избранным на собрании бюро — нереальны. Это означало бы такие демократические условия общественной жизни, которые не укладываются в систему управления в Советском Союзе.

Американский писатель Альберт Кан пишет в «Огоньке», что он день и ночь слушал по радио передачи о спутнике. Он-то в капиталистической Америке знает о достижениях науки в СССР, а мы в социалистической России ничего не знаем об Америке. Мы только по слухам знаем, что где-то состоится конференция прогрессивных евреев всего мира. Мы не знаем, действительно ли она состоится? где? когда? Если она состоится, не забывайте нас».

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПРЕДЧУВСТВИЕ?

Вскоре (быстро только сказка сказывается!) освободились Дора Кустанович-Подольская и её муж. Борис Хацкевич, лагерный друг Шимона, предложил им поселиться у него в Житомире. Так и сделали. И жили в этом городе вплоть до репатриации в Израиль в 1969 году. Вызов им прислал Дов (Борис) Шперлинг — опять-таки лагерный друг. Неожиданно быстро чета Подольских получила разрешение на выезд. Глава семьи, бывший учитель истории, работал киоскёром. Но слег с очередным инфарктом. Зачем их держать?!

Мать и отец – Подольские уехали и тут же прислали вызов семье сына. Барух тогда работал подручным токаря. В ОВИРе, куда постоянно вызывали для беседы, интересовался: «Я могу уже увольняться?» — «Нет, погодите!» И так изо дня в день, а потом и вовсе отказ: «Вам там (в Израиле, то есть! — Я. Т.) делать нечего!»

В день отказа в Израиле умер Шимон Подольский. Случайность или предчувствие отца — решайте сами.

«О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ» (Из рукописи Доры)

«Перечитывая Фейхтвангера (после длительного перерыва его снова начали выдавать в библиотеке), Фалладу и других писателей-антифашистов, поражаешься, насколько схожи приёмы в Германии 30-х годов и СССР 50-х. Разница лишь в том, что там много шумели, а у нас действуют втихомолку. Это выгоднее: можно обмануть мировое общественное мнение, а с ним приходится считаться. Руководители партии и правительства учитывают отношения к СССР иностранных общественных деятелей. Борьба за права еврейского народа в СССР очень нужна. Она может помочь трёхмиллионному народу осуществить свое законное право на родную литературу, язык, на колыбельную песню, наконец. Она уже помогла некоторым малым народам, во всяком случае ускорила решение сессии Верховного Совета СССР исправить искривления и несправедливость к этим обездоленным народам.

Только честные люди из-за рубежа смогут защитить еврейский народ от уничтожения, как в 1953 году защитили советских врачей.

Мы не знаем, кому и куда посылаем свои статьи. Впечатление такое, что они отправляются в никуда. Но несмотря на смертельную опасность, мы посылаем их, ибо это выражение протеста против бесправия, заведомого обмана и насильственного оболванивания…»

«МЫ НАДЕЯЛИСЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС»

И вновь о самой горькой, как мне кажется, минуте Доры Кустанович-Подольской. Приехав в Израиль, она, отсидевшая срок за написание статей о положении советских евреев, узнала, что всего одна из четырнадцати опубликована — в малотиражном журнале на идише. А ведь они были адресованы израильской и мировой общественности! Но… и в СССР они проходили под грифом «секретно» (вспомните, закрытый суд!» и в Израиле, старались убрать с глаз долой.

«Мы, — сказал Барух, имея в виду всю группу, — так надеялись на общественный резонанс». Но статьи не только не опубликовали, но и настолько засекретили, что автору, Доре, пришлось добиваться разрешения на ознакомление со своими же публицистическими произведениями.

«А МЫ СОВСЕМ НЕ БЫЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Однажды Баруха Подольского пригласили рассказать о группе Доры Кустанович-Подольской на конференции в Институте советологии при Тель-Авивском университете. Среди присутствовавших — Йосеф Авидар, бывший посол Израиля в СССР, с дочерью которого (как вы, наверное, помните!) познакомился в своё время Барух Подольский. С этого знакомства, как было сказано ранее, и началась «антисоветская деятельность» Доры Кустанович-Подольской.

Посол Авидар, несомненно, был в курсе деятельности группы Доры. Более того, Элиягу Хазан, атташе по культурным вопросам, был выдворен из СССР именно из-за связи с группой, хотя в посольстве недоумевали, почему Элиягу Хазан оказался персоной нон-грата. Это отступление необходимо, ибо Авидар, генерал и посол в отставке, высказал после доклада Баруха следующее суждение: «А мы совсем не были заинтересованы в этой деятельности».

Подобное отношение официального Израиля к советским евреям Барух Подольский объясняет двумя вещами: нежеланием тогдашнего израильского истеблишмента будить «русского медведя» и работой, а точнее синекурой, выпавшей на долю дипломатов Израиля в СССР. Ведь настоящих контактов — ни культурных, ни деловых — между СССР и Израилем тогда не было. Оставалось наслаждаться «Лебединым озером». (Правда, известно, что посол Авидар переправил и опубликовал в Израиле рукописи Цви Прейгерзона, ивритского писателя, заключённого сталинских лагерей).

По свидетельству репатриантов тех лет, и в самом Израиле хотели, чтобы всё было шито-крыто. Например, скрывался факт приезда новых репатриантов из России. А если последние откомандировывались в США на сбор денег для «русских», то предупреждали, чтобы ничего из сказанного во время выступлений в Америке не попадало в печать.

«О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ» (Из рукописи Доры)

«Может быть, мы открываем вновь уже открытую Америку, — и такая организация уже существует. Однако мы предлагаем создать организацию передовых людей в защиту прав советских евреев на собственную культуру в СССР и на право выезда в Израиль. Это касается немцев Поволжья и армян, желающих вернуться во Францию, и многих других. Мы надеемся видеть в объединении юристов, социологов, общественных деятелей, писателей, артистов — передовых людей, евреев и не евреев, ибо речь идёт не о симпатии, а о борьбе за справедливость. Надеемся, что такая организация сможет много сделать для победы над грубой силой и произволом, царящим в нашей стране».

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ: «КТО ЭТО ГОВОРИТ?»

Дора Кустанович-Подольская прожила в Израиле 11 лет. Она работала в библиотеке Тель-Авивского университета, где принимала участие в издании серии «Евреи и еврейский народ», включавшей любые упоминания на еврейскую тему, которые Дора «вытаскивала» из советской печати. Вполне возможно, что она «вытащила» из СССР и семью сына.

Однажды Дора позвонила сыну: «Мне известно, что через неделю вам дадут разрешение. Я буду ждать телеграммы. Если мы её не получим, я поеду в Америку и подниму шум, что вас не выпускают…» Неожиданно в разговор вмешался посторонний: «Кто это говорит?» Собеседница представилась: «Дора Кустанович-Подольская». Третий лишний ответил: «Продолжайте разговор!»

Не прошло и недели, как дали разрешение на выезд в Израиль родителям жены Баруха Подольского, а через некоторое (легко говорить!) время и Баруху с Лидией.

Ян ТОПОРОВСКИЙ